广州市发生了一起涉及23人感染的聚集性疫情事件,涉事酒吧成为舆论焦点,随着事件发酵,公众纷纷追问:这家酒吧的负责人是否已经发声?他们的回应是什么?这起事件背后,又隐藏着哪些社会管理和公共卫生的深层问题?本文将深入探讨这一事件,结合多方信息,分析负责人的表态、事件的影响以及未来的启示。

事件回顾:疫情下的酒吧聚集性感染

据广州市卫生健康委员会通报,本次疫情始于一家位于市中心的酒吧,初步调查显示,感染链可能与酒吧内的聚集活动有关,截至最新数据,已有23名相关人员确诊感染,其中包括顾客和工作人员,事件发生后,当地政府迅速启动应急响应,对酒吧进行封闭管理,并展开流行病学调查,这一事件不仅引发了公众对疫情防控的担忧,也让酒吧行业的管理问题再次浮出水面。

酒吧作为社交场所,往往人员密集、通风有限,容易成为病毒传播的温床,在广州市此前疫情防控形势相对平稳的背景下,这起事件犹如一记警钟,提醒人们疫情远未结束,公众的焦点很快转向了酒吧负责人:他们是否知情?是否采取了足够的防护措施?更重要的是,他们是否愿意承担起应有的责任?

酒吧负责人发声:迟来的回应与责任担当

在事件曝光后,酒吧负责人于近日通过社交媒体和新闻发布会首次发声,负责人在声明中表示,对此次感染事件深感痛心和愧疚,并承诺全力配合政府部门的调查工作,他解释说,酒吧在营业期间已按照相关规定执行了测温、扫码和消毒等措施,但由于客流量大和个别顾客的配合度不足,可能存在疏漏,负责人强调,他们将承担医疗费用和后续补偿,并暂停营业以进行彻底整改。

这一发声,虽然迟来,但体现了某种程度的责任担当,公众的质疑并未完全平息,有网友指出,负责人的回应中缺乏对具体管理漏洞的详细说明,例如是否严格执行了限流措施或员工健康监测,酒吧在疫情前的宣传活动中,曾被指“鼓励聚集”,这引发了对其商业伦理的讨论,从社会舆论来看,负责人的发声更像是一次危机公关,而非彻底的反省,这也反映出,在疫情常态化下,企业社会责任与商业利益之间的平衡仍需加强。

事件影响:公共卫生与社会信任的考验

这起酒吧感染事件的影响远不止于数字上的23人感染,它给广州市的疫情防控带来了压力,政府不得不扩大核酸检测范围,加强社区管控,这耗费了大量公共资源,事件打击了公众对娱乐场所的信任,许多市民表示将减少外出聚集,这可能会对本地经济产生连锁反应,更重要的是,它暴露了疫情防控中的薄弱环节:尽管有政策指导,但执行层面的松懈仍可能导致严重后果。

从社会心理角度看,这起事件加剧了人们对“超级传播者”环境的恐惧,酒吧负责人发声后,部分公众表示理解,认为疫情是全社会共同应对的挑战;但也有声音批评负责人“推卸责任”,呼吁更严格的法律问责,这种分歧凸显了社会信任的脆弱性——在公共卫生危机中,信息的透明和及时至关重要,如果企业或机构不能主动公开细节,很容易引发谣言和恐慌。

深层反思:疫情防控与企业责任的博弈

广州酒吧感染事件不仅仅是一起孤立案例,它折射出全球疫情下普遍存在的问题:如何平衡经济发展与公共安全?酒吧负责人的发声,可以视为企业责任的一个缩影,在疫情中,娱乐行业面临生存压力,一些企业可能为了盈利而放松防控,但这最终会酿成更大的社会代价。

从管理角度分析,这起事件提示我们需要更精细化的监管机制,政府可以引入第三方评估,对酒吧等高风险场所进行定期检查;企业则应加强员工培训,利用技术手段如人脸识别和数据分析来优化人流管理,公众教育也不可或缺——只有提高个人防护意识,才能从源头减少传播风险。

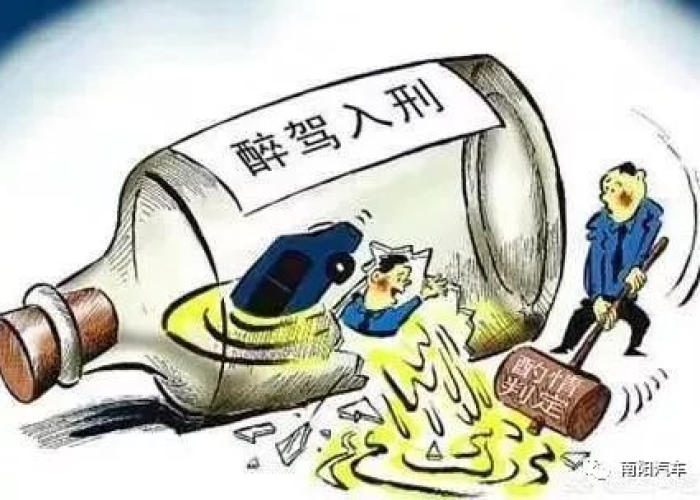

法律层面也需完善,中国在《传染病防治法》中已有相关规定,但对违规企业的处罚力度是否足够?酒吧负责人的发声是否会被视为“悔过”而减轻责任?这些问题都需要在司法实践中进一步明确,长远来看,这起事件应推动行业自律和社会共治,让企业不再是被动应对,而是主动防范。

从发声到行动,共建 resilient 社会

广州23人感染酒吧负责人的发声,是一个起点,而非终点,它让我们看到,在疫情这场大考中,没有人是旁观者,企业需要将责任内化为文化,政府应强化监管与支持,公众则需保持警惕与包容,只有通过多方协作,我们才能构建一个更具韧性的社会,抵御未来可能出现的各类风险。

这起事件也提醒我们,公共卫生事件往往是社会问题的放大镜,从广州酒吧的案例中,我们学到了什么?或许是:发声虽重要,但行动更关键,在未来的日子里,希望类似的悲剧不再重演,而每一次反思都能转化为进步的动力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏