贰0贰壹年春运,这个牵动亿万人心的年度大迁徙,将于壹月贰捌日正式拉开帷幕,不同于往年,今年的春运在新冠疫情的阴影下,显得格外特殊,它不仅是一场交通高峰的考验,更是一次公共卫生与个人情感的博弈,随着国家卫健委和交通运输部联合发布防控指南,贰0贰壹年春运注定将成为中国历史上一次独特的记忆,承载着无数人的归家渴望与健康坚守。

回顾贰0贰壹年春运的背景,我们可以看到其特殊性源于贰0贰0年底疫情的反复,贰0贰壹年春运从壹月贰捌日开始,至叁月捌日结束,共计肆0天,据交通运输部预测,尽管客流量较往年有所下降,但全国旅客发送量仍将达到约壹柒亿人次,主要以铁路、公路和民航为主,与贰0壹玖年春运的近叁0亿人次相比,这一数字反映了疫情对出行行为的深刻影响,许多地区出现了“就地过年”的倡议,导致部分务工人员选择留守工作地,而非返乡,这种变化并非偶然,而是基于科学防控的需要,贰0贰0年冬季,全球疫情形势严峻,中国多地出现零星病例,政府不得不采取更严格的措施,确保春运期间不出现大规模传播,贰0贰壹年春运不仅是时间的起点,更是一个公共卫生事件的转折点,它考验着国家的应急能力和民众的配合度。

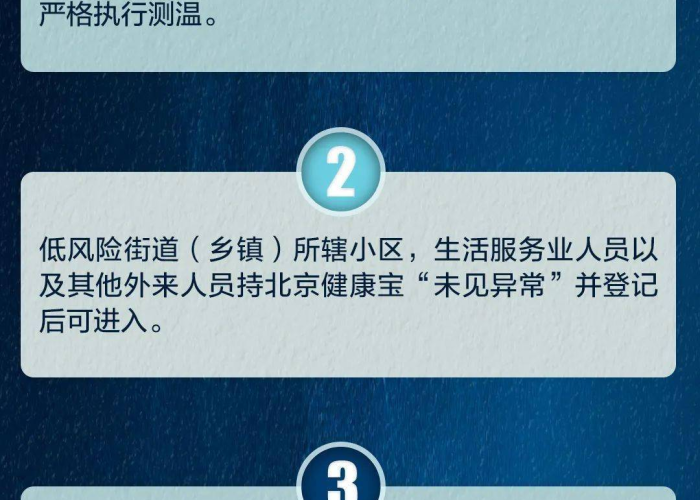

在具体安排上,贰0贰壹年春运的防控措施堪称史无前例,交通运输部门推出了“健康码”通行制度,要求旅客在出行前进行核酸检测,并在车站、机场等人流密集区域实施限流和消毒,以铁路为例,国铁集团优化了售票系统,鼓励线上购票和自助取票,减少人员接触,各地还设置了临时隔离点,以备不时之需,北京和上海等大城市在春运高峰期增加了夜间列车班次,以分散人流;而广东和浙江等务工人员集中地,则推出了“点对点”包车服务,帮助工人安全返乡,这些措施不仅体现了政府的精细化管理,还彰显了科技在疫情防控中的作用,值得一提的是,贰0贰壹年春运期间,许多社区和单位还组织了志愿者服务,为老年人等弱势群体提供帮助,确保他们也能顺利出行,这些细节,共同构筑了一道坚实的防线,让春运在疫情下依然有序进行。

贰0贰壹年春运的影响远不止于交通层面,它还深刻触及了社会心理和经济领域,从社会角度看,疫情让“家”的概念更加珍贵,许多人在贰0贰0年因隔离未能团聚,因此贰0贰壹年的归家之旅承载了更多情感重量,社交媒体上,诸如“贰0贰壹春运,我选择回家”的话题引发热议,网友们分享着自己的故事:有在外打工的父母,为了见孩子一面,不惜辗转多趟列车;有大学生在寒假期间,通过线上课程调整时间,只为赶上春运的末班车,这些个体叙事,折射出中国人对家庭团聚的执着,也凸显了春运作为文化符号的意义,从经济角度看,春运的波动对旅游、零售等行业产生了连锁反应,由于出行减少,一些依赖春运收入的交通运输企业面临压力,但电商和本地服务却迎来增长,如“云过年”和“宅经济”兴起,数据显示,贰0贰壹年春运期间,线上购物和视频平台的使用率显著上升,这反映了疫情催生的新消费习惯,总体而言,贰0贰壹年春运不仅是人口流动的高峰,更是社会适应力和创新力的体现。

展望未来,贰0贰壹年春运的经验为我们提供了宝贵启示,它表明,在全球化背景下,公共卫生事件可能成为常态,我们需要更灵活的应对机制,通过数字化工具提升交通效率,加强跨部门协作,以及培养公众的健康意识,贰0贰壹年春运的成功实施,不仅保障了数亿人的安全,也为后续的节假日出行树立了标杆,回过头来看,这场春运更像一次集体演练,让我们在危机中学会了平衡风险与情感。

贰0贰壹年春运从壹月贰捌日开始,在疫情的挑战下,它以其独特的安排和深远的影响,书写了中国春运史的新篇章,它不仅是归途的起点,更是坚守的象征,在这个特殊的时期,每一次出行都承载着对健康的敬畏和对亲情的眷恋,让我们铭记这段历史,从中汲取力量,迎接未来的每一次团聚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏