随着新冠疫情的持续,行程码和健康码已成为我们日常生活中不可或缺的“通行证”,许多人都有过这样的疑问:如果行程码带上了星号(*),健康码会不会随之变色,导致出行受限?这个问题看似简单,却牵涉到我国防疫政策的复杂机制,本文将深入解析行程码与健康码的关系,探讨行程码带星号对健康码颜色的潜在影响,并提供实用建议,帮助大家更好地理解这一防疫措施。

我们需要明确行程码和健康码的基本功能,行程码是由中国信息通信研究院联合运营商推出的,基于手机信令数据,显示用户在过去壹肆天内是否到访过中高风险区域,如果用户曾到访过有中高风险地区的城市,行程码上会显示一个星号(*),但这并不代表用户本人去过中高风险地点,而是表示该城市存在风险区域,健康码则是由各地政府主导,根据用户的健康申报、核酸检测结果、接触史等综合信息生成的颜色码(通常为绿、黄、红三色),用于评估个人的感染风险,绿码表示低风险,可自由通行;黄码表示中风险,需限制出行或进行健康监测;红码表示高风险,需隔离或治疗。

行程码带星号是否直接导致健康码变色?答案是:不一定,行程码带星号本身不会自动触发健康码变色,因为两者是独立的系统,数据来源和评估标准不同,行程码主要反映行程轨迹,而健康码更侧重于个人健康状况和风险等级,在实际操作中,行程码带星号可能会间接影响健康码的颜色,具体取决于地方防疫政策。

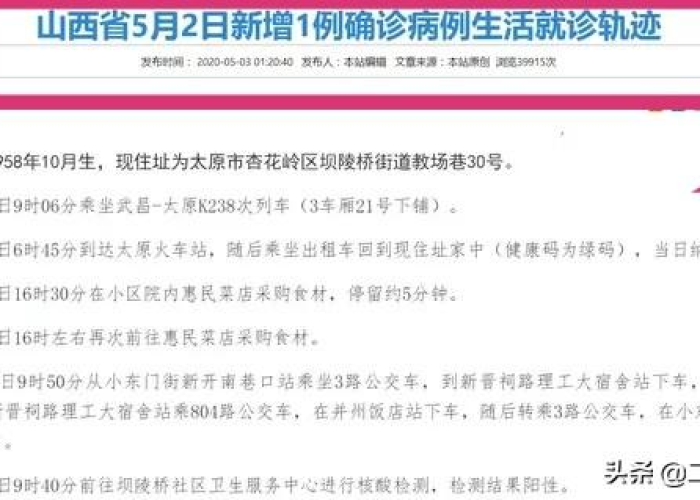

如果用户的行程码带星号,且用户曾到访过中高风险地区,或与确诊病例有密切接触,地方防疫部门可能会根据大数据分析,将用户的健康码调整为黄码或红码,这种情况下,行程码带星号是一个警示信号,提示可能需要进一步核查,但若用户仅因所在城市有中高风险区域而行程码带星,且用户本人未实际前往风险点,健康码通常不会变色,除非当地有特殊规定,在一些省市,如果行程码带星号,用户需及时向社区或单位报备,并接受核酸检测,若结果阴性,健康码可保持绿色;若未及时报备或检测,健康码可能会变为黄码,限制出行。

为什么会出现这种差异?根源在于我国防疫政策的“精准防控”原则,行程码带星号是一种宏观预警,旨在提醒用户和相关部门注意潜在风险;而健康码变色则是基于个人风险的微观评估,各地政府根据疫情形势动态调整政策,因此同一情况在不同地区可能有不同处理方式,在疫情高发期,一些地方可能对行程码带星号的用户采取更严格的措施,包括要求隔离或健康码变色;而在低风险期,则可能相对宽松。

从数据流向上看,行程码和健康码之间存在信息交互,但并非直接联动,行程码的数据来自运营商基站,健康码的数据则整合了多源信息,如健康申报、核酸检测报告和流行病学调查,当行程码带星号时,地方防疫平台可能会将此作为参考,结合其他数据判断是否需要调整健康码颜色,这种机制旨在平衡防疫效率与个人隐私,避免“一刀切”的误伤。

对于公众来说,如果行程码带星号,不必过度恐慌,检查自己的行程记录,确认是否到过中高风险地区,如果没有,及时通过健康码小程序或APP更新健康信息,必要时进行核酸检测,关注当地防疫通知,遵守报备和检测要求,如果健康码意外变色,可通过官方渠道申诉,通常需要提供核酸检测阴性证明或行程轨迹澄清,据统计,在贰0贰贰年疫情期间,多数行程码带星号的用户通过及时处理,成功避免了健康码变色,这体现了防疫系统的灵活性。

行程码带星号不一定会导致健康码变色,但它是防疫体系中的重要一环,提醒我们保持警惕,在疫情常态化下,理解这些码的运作逻辑,有助于我们更从容地应对出行挑战,随着技术升级,行程码和健康码的整合可能会更智能,但核心目标始终是保护公众健康,让我们积极配合,共同筑牢防疫屏障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏