随着疫情防控常态化的推进,人们的生活和工作逐渐恢复正轨,但跨区域流动时的防疫要求仍是大家关注的焦点,不少人在计划从低风险地区前往另一个低风险区域时,心中都会浮现一个疑问:这种情况下,还需要做核酸检测吗?本文将结合当前政策、科学依据和实际案例,为您详细解析这一问题,帮助您出行更安心。

当前政策背景:动态调整中的防疫措施

我们需要明确一点:疫情防控政策是动态变化的,各地会根据疫情形势、病毒传播风险和公共卫生资源等因素适时调整,低风险地区之间的核酸检测要求并非一成不变。

根据国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,低风险地区是指无确诊病例或连续14天内无新增确诊病例的区域,在这些地区之间流动,原则上不设过多限制,但地方政府可能根据实际情况出台细化措施,在2023年初,许多地区已取消低风险区域间的核酸检测要求,改为查验健康码(绿码)和行程卡,在局部疫情反弹时,临时性核酸检测要求可能恢复。

目前大多数低风险地区之间的流动不需要核酸检测,但出行前务必查询目的地最新政策,避免因信息滞后造成不便。

为什么低风险地区间可能不需要核酸检测?

从科学和公共卫生角度,低风险地区之间取消核酸检测有其合理性:

- 低风险定义的科学依据:低风险地区本身疫情传播风险极低,人员流动带来的输入性风险较小,过度检测可能造成资源浪费,并给民众生活带来不必要的负担。

- 优化防控效率:疫情防控强调“精准施策”,将资源集中于高风险区域或重点人群,能更有效地控制疫情扩散,对入境人员或中高风险区人员实行严格检测,而对低风险区流动适当放宽,符合效率原则。

- 促进社会经济活动:简化低风险地区间的通行要求,有利于人员往来、商贸交流和旅游业复苏,从而推动经济恢复,许多地区在平衡防疫与发展的过程中,逐步取消了不必要的检测环节。

这并不意味着可以完全放松警惕,个人仍需做好防护,如佩戴口罩、保持社交距离等,以降低潜在风险。

例外情况:何时可能需要核酸检测?

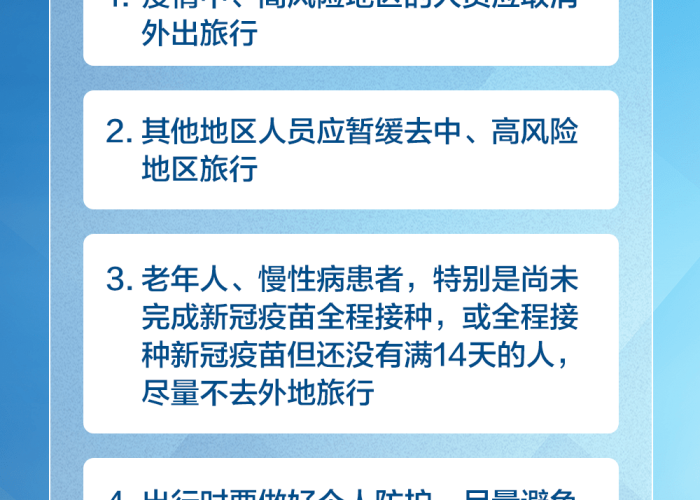

尽管政策总体宽松,但在以下情况下,低风险地区之间的流动可能仍需核酸检测:

- 目的地有特殊要求:某些地区在举办大型活动(如体育赛事、会议)或处于特殊时期(如节假日高峰)时,可能临时要求外来人员提供核酸检测阴性证明,某低风险城市在举办国际展会期间,对所有参会者实行48小时内核酸查验。

- 出行方式的影响:飞机、火车等公共交通工具可能根据国家或行业规定,要求乘客出示检测报告,尽管出发地和目的地均为低风险,但运输企业为保障安全,可能自行设定更严格的标准。

- 个人健康状况异常:如果出行前有发热、咳嗽等症状,即使来自低风险地区,也建议进行检测,以排除感染风险并保护他人。

- 疫情反弹的应急响应:如果某低风险区域出现关联病例,周边地区可能迅速升级防控措施,包括恢复核酸检测要求,2022年某省低风险县市因邻近地区疫情反弹,临时要求跨市流动人员持有48小时核酸证明。

在计划出行前,务必通过官方渠道(如目的地政府官网、疾控中心公众号或12345热线)查询最新要求,避免盲目出行。

实际案例与经验分享

为了更好地理解这一问题,我们来看几个真实场景:

-

商务出差

张先生从北京低风险区前往上海低风险区出差,他提前查询发现,两地均只需健康码绿码即可通行,无需核酸检测,但为保险起见,他还是在出行前24小时做了检测,结果全程顺利。

-

旅游探亲

李女士计划从广州低风险区到成都旅游,得知成都要求所有省外人员提供48小时内核酸证明,她及时调整计划,在出发前完成检测,避免了被劝返的风险。

这些案例表明,虽然政策总体宽松,但个人主动核实和准备是关键,建议出行前预留弹性时间,以应对可能的变动。

总结与建议:如何安全高效地流动?

从低风险地区到低风险区域,目前多数情况下不需要核酸检测,但必须以目的地政策为准,为确保顺利出行,建议您:

- 提前查询政策:通过“国务院客户端”小程序或当地政务平台获取实时信息。

- 做好个人防护:即使无需检测,也要坚持戴口罩、勤洗手,减少聚集。

- 灵活应对变化:疫情形势多变,出行计划应留有余地,以应对突发要求。

疫情防控离不开每个人的配合,在低风险地区间流动时,我们既要享受政策便利,也要承担起社会责任,只有科学防控、理性出行,才能共同守护来之不易的防疫成果,随着疫苗接种普及和病毒毒力变化,相关政策可能进一步优化,但核心始终是平衡安全与发展,如果您有出行计划,不妨从现在开始关注动态,让每一次流动都成为安心的旅程。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏