陕西省卫生健康委员会通报新增1例新冠肺炎无症状感染者,引发社会广泛关注,这一病例的出现,不仅提醒我们疫情风险依然存在,更凸显了常态化防控下“外防输入、内防反弹”的艰巨性,在当前全球疫情持续蔓延、国内多点散发的背景下,这一事件如同一面镜子,映照出疫情防控的成果与挑战,也为我们敲响了不容松懈的警钟。

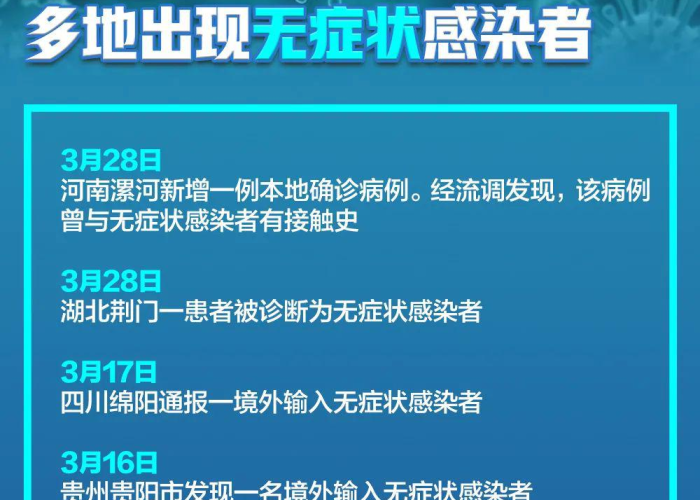

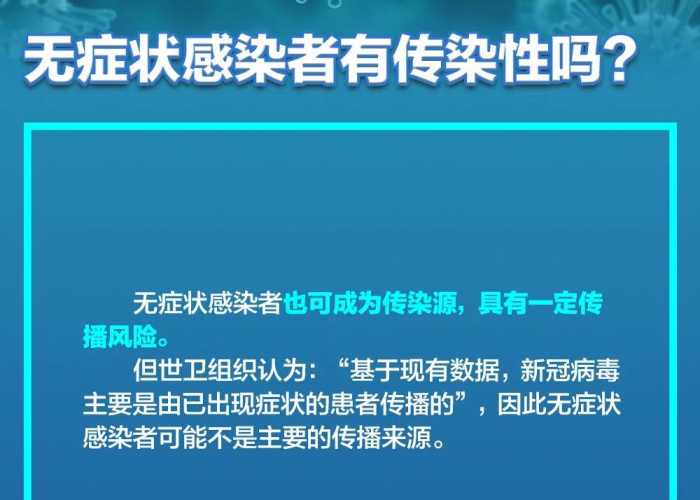

据官方通报,该无症状感染者系在常态化核酸检测中被发现,随后立即被转运至定点医院进行隔离医学观察,流行病学调查显示,患者近期无中高风险地区旅居史,但存在潜在的社区传播风险,相关密切接触者已迅速被追踪并纳入管控,这一过程体现了陕西防疫体系的高效运转:从检测、流调到隔离,环环相扣的机制最大限度地降低了扩散可能性,病例的“无症状”特性,恰恰是疫情防控中最棘手的难题——感染者无发热、咳嗽等典型症状,却具有传染性,极易在隐匿中形成传播链,这也解释了为何局部疫情总如“灰犀牛”般突然现身,考验着社会的应对韧性。

深入分析,此例无症状感染者的出现并非偶然,全球疫情形势依然严峻,境外输入压力持续存在,随着国际交流逐步恢复,病毒通过入境人员、货物等渠道渗透的风险不容忽视,国内部分地区曾出现聚集性疫情,人员流动可能带来交叉传播,更重要的是,病毒变异频发,奥密克戎等毒株的传播力增强,无症状比例升高,使得防控难度加大,陕西作为西北重要枢纽,经济文化交流活跃,更需警惕输入性风险与本土隐患交织的复杂局面。

从社会层面看,这一事件折射出公众心理的微妙变化,人们对疫情已从初期的恐慌转向理性,配合防控的自觉性提高;部分人可能出现“防疫疲劳”,对常态化措施产生懈怠,公共场所佩戴口罩不规范、核酸检测间隔延长等现象偶有发生,这种心态若蔓延,可能为病毒传播提供温床,在加强物理防控的同时,心理“防护网”也需巩固,通过科普宣传消除麻痹思想,重申“每个人都是第一责任人”的意识。

针对此次事件,陕西迅速升级防控措施,包括扩大核酸检测范围、加强重点场所消杀、严控聚集活动等,这些举措值得肯定,但也启示我们:防疫须更注重科学性与精准性,利用大数据追踪密接者时,应平衡隐私保护;对隔离人员需提供人文关怀,避免“污名化”;对经济民生,要尽量减少“一刀切”式管控带来的次生影响,只有将防控融入日常,才能实现可持续的“动态清零”。

纵观全球,中国以“人民至上、生命至上”的理念筑起了疫情防控的坚固防线,陕西的案例再次证明,抗疫成果来之不易,任何疏漏都可能让努力付之东流,我们需在三方面持续发力:一是完善监测预警体系,提升核酸检测灵敏度与覆盖度;二是加快疫苗接种,尤其对老年人和基础疾病群体加强保护;三是推动国际合作,共同应对病毒变异挑战。

陕西这1例无症状感染者是一记醒钟——疫情未远,风险犹在,它提醒我们,防疫不仅是政府之责,更是全民之战,唯有坚守科学防控、群防群控的阵地,才能在常态化中守护健康,在变局中开创安宁,让我们以警惕之心面对挑战,以团结之力共克时艰,静待疫散云开的那一天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏