2023年初冬的喀什,寒风裹挟着塔克拉玛干的沙尘,掠过古老的艾提尕尔清真寺与纵横交错的街巷,这座丝绸之路上的千年古城,正以惯有的沉稳应对着一场没有硝烟的战争——新冠疫情,随着奥密克戎变异株的全球扩散,喀什的防疫工作再次成为焦点,最新动态显示,当地以“精准防控、动态清零”为原则,在挑战中探索着平衡民生与安全的路径。

疫情态势:数据背后的防控逻辑

据新疆维吾尔自治区卫健委通报,截至11月下旬,喀什地区近期新增本土确诊病例均属轻型或无症状感染者,且集中在个别县市,与内地城市相比,喀什的疫情规模较小,但防控压力并未减轻,其特殊性在于:

- 地域辽阔与人口分散:喀什地区面积约16万平方公里,农村人口占比高,医疗资源分布不均,核酸检测与物资配送需跨越荒漠绿洲;

- 边境口岸的潜在风险:作为中国-中亚贸易枢纽,红其拉甫、伊尔克什坦口岸的跨境流动虽严格管控,但输入性风险始终存在;

- 多民族聚居的复杂性:维吾尔、汉、塔吉克等民族共居,语言文化差异对防疫宣传与协同提出更高要求。

喀什采取“分级分区”管控策略,高风险区以社区为单位封闭管理,中低风险区凭核酸阴性证明限流活动,值得一提的是,当地通过“流动检测车+无人机配送”的组合,实现了偏远乡村的当日采样与结果反馈,展现了边疆防疫的适应性创新。

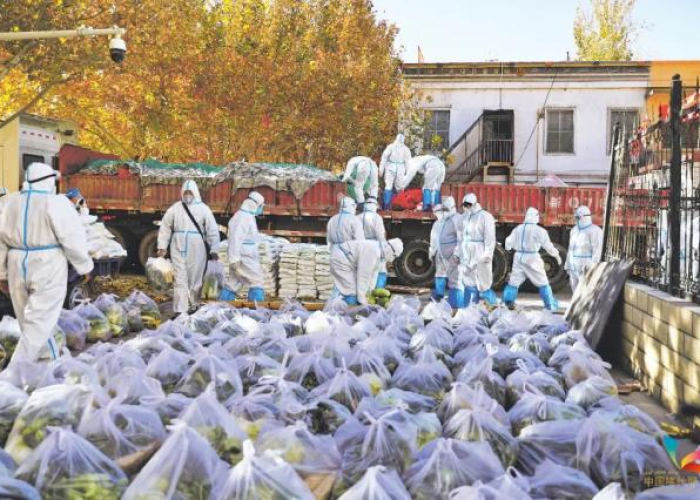

一线现场:守护古城的“白与蓝”

在喀什老城的青砖巷陌中,防疫人员的身影构成了一道道动人风景。

- “白衣战士”的昼夜:地区人民医院传染病科的阿依努尔医生连续两周未回家,她的团队需同时处理常规疾病与新冠筛查,“许多牧民骑马赶几十公里路来做核酸,我们不能让他们白跑。”她说,冬季的喀什夜间气温降至零下,防护面罩上的冰霜与护目镜后的血丝,成了医护人员的共同印记。

- 社区网格的“铁脚板”:在疏附县某社区,工作人员布阿依夏木每天爬楼百余层,为隔离居民运送粮油药品。“群众一开始焦虑,但现在会主动给我们递热茶,”她笑道,“信任是双向的。”

- 边境线的“隐形防线”:塔什库尔干县的边防巡逻队增设了疫情监测点,民警们用塔吉克语、维吾尔语双语播报防疫须知,严防输入的同时不忘温情提示。

民生百态:困境中的微光

疫情下的喀什并非没有阵痛,部分果农因运输受阻面临滞销,外贸商户的订单周期延长,旅游业者等待复苏……但逆境中亦有暖流涌动:

- “云端巴扎”打通销路:莎车县的石榴、英吉沙色买提杏干通过直播电商销往全国,本地青年组建志愿者团队协助打包发货;

- “共享菜篮”邻里互助:社区居民在微信群中以物易物,一家缺蔬菜,三家送上门;

- 非遗手艺传递力量:喀什噶尔古城的土陶匠人制作“抗疫主题”工艺品,将防疫标语融入维吾尔传统纹样,文化韧性成为精神支撑。

科学防控与未来展望

喀什的防疫策略始终以数据与科学为基础,地区疾控中心联合高校开展病毒溯源研究,发现本轮疫情毒株与中亚流行株高度同源,据此强化口岸货物消杀,疫苗接种率持续提升,老年群体第三针接种率达92%以上。

展望未来,喀什需在三方面持续发力:

- 完善平急结合的医疗体系,扩建负压病房、培训双语医护;

- 探索“防疫经济”双轨运行,通过数字化口岸提升通关效率;

- 筑牢心理防疫长城,针对多民族特点开展心理健康服务。

喀什的疫情报道,不仅是数字的更新,更是一幅幅具象的生存图景,这里没有豪言壮语,只有馕坑边依旧升腾的炊烟,只有防护服下冻僵却坚定的双手,这座城市的抗疫故事,正如昆仑山下的胡杨林——风沙过后,总能等到新绿破土而出。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏