2020年初,这座千万级人口的江城以悲壮的方式成为全球焦点,当世界追问“武汉疫情伤亡究竟多少人”时,答案早已超越冷冰冰的统计数字,化作一段需要被理性审视与人文关怀共同照亮的历史记忆。

官方数据的多维解读

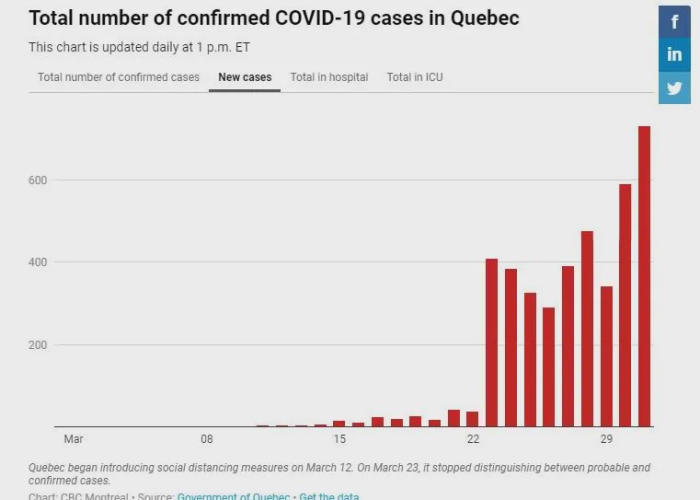

根据国务院新闻办发布的《中国抗击新冠肺炎疫情的行动与实践》,截至2020年5月底,武汉市累计报告新冠肺炎确诊病例50340例,病亡3869例,这些数字背后是每个被病毒击碎的家庭:有没能等到樱花开的老父亲,有留下年幼孩子的护士母亲,还有在送医途中逝去的民间志愿者,值得注意的是,统计口径差异曾引发讨论——初期限于核酸检测能力导致的“堰塞湖”,后期纳入临床诊断病例的及时修正,都体现着特殊时期的监测体系演进。

生命天平的重量级砝码

若将目光投向更广阔的公卫数据,2020年武汉市死亡人数较2019年增加约50%,超额死亡率折射出疫情冲击的全貌,哈佛大学流行病学团队在《科学》杂志的研究指出,封控前武汉实际感染规模可能是报告值的数倍,而《英国医学杂志》则关注到非新冠患者因医疗资源挤兑导致的间接死亡,这类“次生灾害”同样需要被计入历史天平。

数字之外的城市脉动

在统计学的灰色地带,我们看到用生命打开通道的“吹哨人”李文亮,看到殡仪馆前排起的长队,看到社交媒体上消失的求助帖,这些碎片拼凑出数字难以承载的真相:有市民因基础病断药离世前仍在社区微信群感谢志愿者,有急诊科医生在回忆录里写下“那些没等到床位就走的老人,从来不在确诊名单上”,这些个体叙事构成国家叙事最坚韧的注脚。

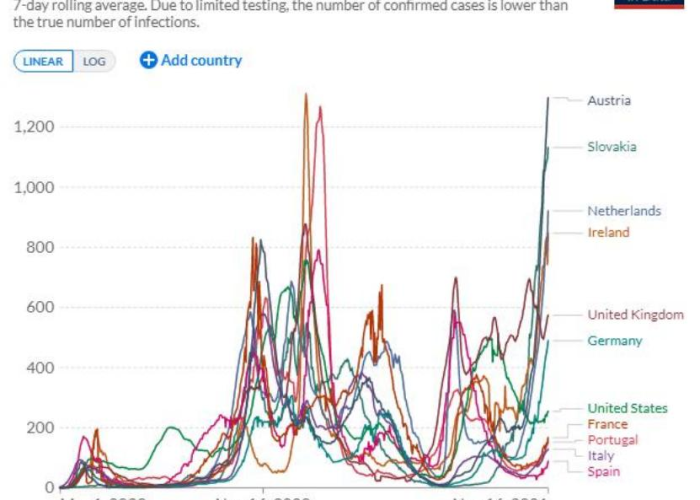

全球镜像中的特殊坐标

对比纽约、伦巴第等疫情震中,武汉在毫无免疫屏障的情况下,用76天封城换来的伤亡数据有着特殊意义,约翰斯·霍普金斯大学2021年报告显示,同等人口规模城市中,武汉人均病亡率处于全球较低区间,但任何比较都需置于具体语境——中国严格的流调追踪与方舱医院体系,西方基于群体免疫的防控逻辑,本质上反映着不同文明对生命权理解的差异。

从创伤到重生的涅槃之路

如今漫步东湖绿道,早樱树下锻炼的老人可能失去过至亲;光谷科技城的创业者或许在隔离病房立过遗嘱,这座英雄城市用10天建起火神山医院的“中国速度”,同样需要数年抚平看不见的伤痕,华中师范大学社会学家团队调研显示,2022年武汉市民PTSD检出率仍高于常态,但社区互助网络正在新型邻里关系中重建。

当我们执著于追问精确到个位的伤亡数字时,或许更该记住《柳叶刀》主编霍顿的告诫:“每例死亡都不是百分比,而是整个世界轰然倒塌。”那些刻在石门峰纪念园的星形纪念碑,那些在清明江面上飘动的菊花灯,都在诉说:对历史的尊重不在于复诵数字,而在于能否从教训中生长出守护生命的制度韧性——这或许才是九省通衢用惨痛代价留给人类文明最珍贵的遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏