当“山东疫情通报”这六个字成为屏幕上高频跳动的信息焦点时,它所承载的已不仅仅是每日新增的数字变化,它是一扇窗口,透过它,我们得以窥见齐鲁大地上,一场现代公共卫生危机应对的宏大叙事,一个庞大行政体系在压力下的运行逻辑,以及亿万普通人命运与共的真实图景,这份通报,是官方文件,是信息载体,更是观察山东社会治理能力演进的一面棱镜。

通报之“形”:从数据罗列到信息矩阵的进化

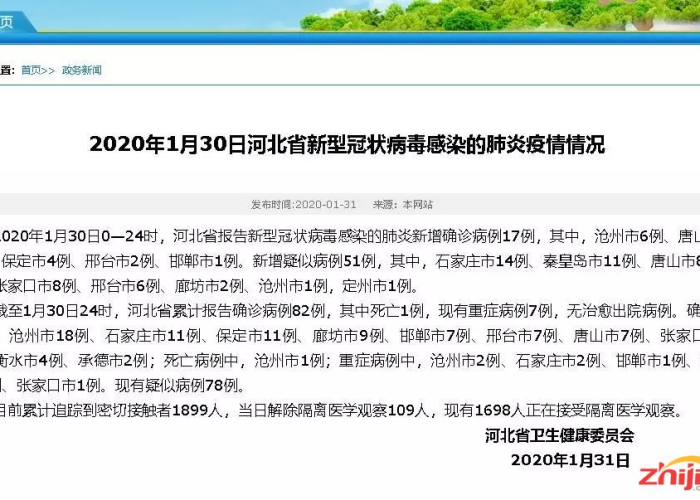

回顾山东疫情通报的演变历程,可以清晰地看到一条从简略到详尽、从单向发布到互动服务的升级路径,早期的通报或许仅是病例数字、地区分布的基本罗列,满足于“有无”的告知,而随着疫情的深入,通报内容迅速丰满起来,形成了一个立体的信息矩阵。

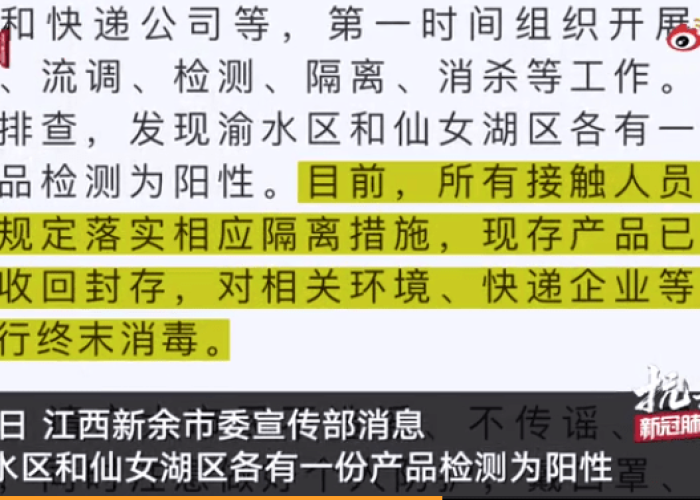

它不仅包括确诊、无症状、治愈、隔离等核心数据,更细致地描绘出病例的活动轨迹,如同一张张精细的“防疫地图”,为流调溯源和公众自查提供了关键依据,通报中开始频繁出现对重点区域管控政策的详解、对大规模核酸检测的组织安排、对生活物资保障的承诺,其形式也从单纯的文字稿,发展为图文、表格、新闻发布会直播等多种媒介形态的组合运用,这种进化,体现了山东在公共卫生信息管理上,正从被动应对向主动引导、从模糊治理向精准施策转变的努力,每一次通报的发布,都是一次对政府信息透明度、发布时效性和内容准确性的严峻考验,也在无形中锤炼着整个行政系统的应急响应能力。

通报之“实”:数字背后的人力与科技交响曲

每一份冷静客观的疫情通报背后,都是一场昼夜不休、多方协作的硬仗,山东作为人口过亿、经济总量位居全国前列的大省,其疫情防控的压力不言而喻,通报上每一个数字的确认,都关联着成千上万名一线工作者的辛勤付出。

这背后,是疾控人员在海量数据中争分夺秒的流调溯源,是社区工作者和志愿者在基层网格中的细致摸排与严密守护,是医务工作者在检测点和隔离病房的连续奋战,强大的科技支撑成为山东战“疫”的重要特点,覆盖全省的健康码系统、快速部署的核酸检测能力、基于大数据的风险区域精准划定、物流体系的全力保供……所有这些,共同构成了支撑那一纸通报得以准确、及时发布的坚实基础,通报不仅是情况的说明,更是对这套庞大运行体系效能的实时验证,它反映了山东在整合医疗资源、动员社会力量、应用智慧科技方面的综合实力。

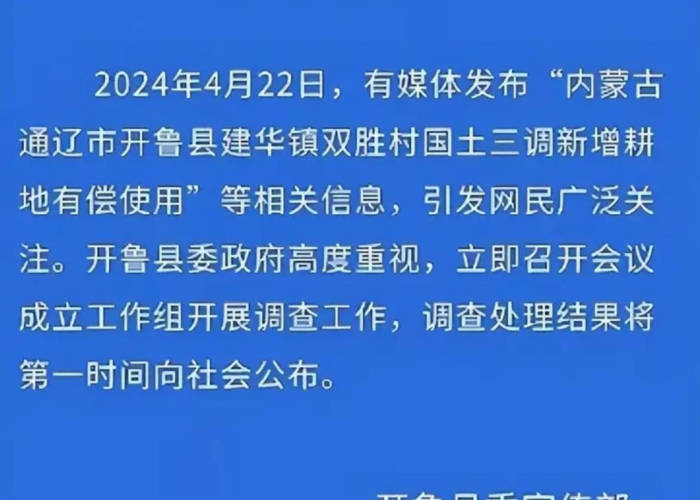

通报之“效”:在信任构建与舆情疏导间的平衡

疫情通报的核心功能之一是稳定社会预期,构建公众信任,在信息爆炸且真伪难辨的网络时代,权威、统一、及时的官方通报是遏制谣言、疏导公众焦虑的最有效武器,山东的疫情通报,在力求数据准确的同时,也逐渐注重情感温度的传递。

通报中开始出现对防疫政策的通俗解读,旨在争取民众的理解与配合;会对特殊人群(如考生、患者、老年人)的保障措施进行特别说明,体现人文关怀;在面对社会关切的热点问题时,相关部门通过新闻发布会等形式进行直接回应,试图弥合信息鸿沟,这个过程,本身就是政府与公众之间的一次次对话与沟通,通报的权威性,建立在每一次承诺的兑现、每一个疑问的解答之上,长期、稳定、可靠的信息供给,是构建社会抗疫信心的基石,也是维护社会大局稳定的关键。

通报之“思”:迈向更韧性公共卫生体系的启示

疫情终将过去,但“山东疫情通报”所暴露出的问题、积累的经验、引发的思考,不应随之湮没,它如同一场持续的压力测试,检验了山东乃至全国公共卫生体系的短板与韧性。

它提醒我们,未来的公共卫生体系建设,需要进一步强化早期监测预警能力,实现更早、更准的“吹哨”;需要打破数据壁垒,实现跨部门、跨层级的信息无缝共享与业务协同;需要加强基层医疗网络的“网底”功能,提升首诊识别和应急处理能力;更需要将在这场战“疫”中形成的有效沟通机制、社会动员模式固化下来,转化为长效的社会治理能力。

“山东疫情通报”已超越其本身作为信息公告的范畴,它是一部写在数字里的抗疫日记,记录着挑战、奋斗与成长,它让我们看到,一个传统印象中厚重稳健的山东,在应对空前公共卫生危机时所展现出的组织力、科技力与适应力,这份通报,不仅是向公众的交待,更是山东在推进治理体系和治理能力现代化进程中,一份沉甸甸的实践报告,经此一“疫”,淬炼升级的不仅是山东的卫生防线,更是其面向未来的整体发展韧性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏