在华夏文明的腹地,河南正以沉默而坚韧的力量孕育着一场属于年轻人的变革,这片土地上,厚重的历史与沸腾的现实交织,古老的城墙与飞驰的高铁并行,而河南的年轻人,正是这场变革中最鲜活的生命力,他们脚踏黄土,眼望星辰,在传统与现代的碰撞中,重新定义着“中原之子”的身份。

走出“乡土标签”:从故土守望到世界闯荡

曾几何时,河南的年轻人被刻板地贴上“保守”“恋家”的标签,今天的他们正以惊人的速度打破这层外壳,在郑州的龙子湖智慧岛,90后程序员们彻夜调试代码,将人工智能的种子播撒在黄河之畔;在洛阳的跨境电商产业园,一群“海归”青年用流利的外语将唐三彩和牡丹瓷卖向全球;在信阳的茶山上,“农创客”们用直播镜头将毛尖的清香传递至千里之外,他们不再将“离开”视为成功的唯一路径,而是选择以新的方式与故乡共生——用科技赋能农业,用创意激活非遗,用开放的心态拥抱世界的回响。

文化自信的觉醒:从历史继承到时代再造

河南年轻人对传统文化的热爱,并非简单的怀旧,而是一场充满创造力的“文艺复兴”,当《唐宫夜宴》的舞者以俏皮的舞姿穿越千年,当“只有河南·戏剧幻城”的夯土墙上投射出祖先的足迹,当洛阳汉服少女在应天门下翩然行走……这些场景的背后,是无数年轻创作者对中原文化的深度挖掘与时尚转化,他们用短视频、国潮设计、沉浸式戏剧,让殷墟的甲骨、汴绣的针脚、钧瓷的窑变,成为Z世代追捧的“潮流符号”,这份文化自信,不再局限于博物馆的玻璃展柜,而是化作流动的、可参与的生活美学。

现实与理想的平衡:在压力中寻找“此岸的诗”

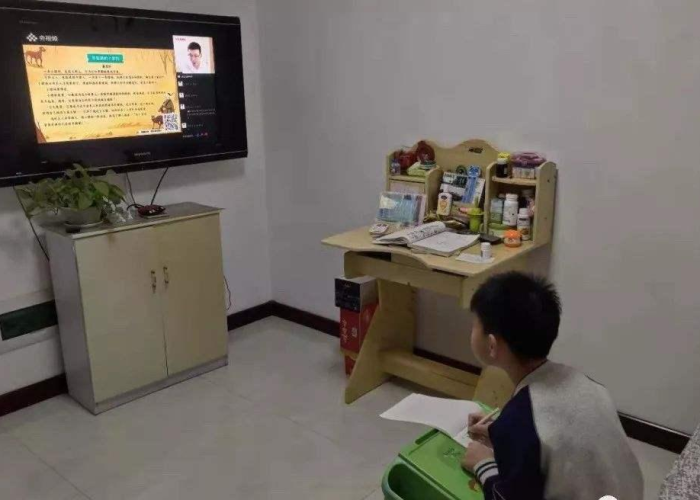

河南是中国人口大省,激烈的升学竞争、就业压力如同无形的枷锁,许多年轻人曾在“考公考研”的独木桥上徘徊,在郑州、洛阳的写字楼里为房贷与KPI奔波,他们同样在寻找属于自己的“小确幸”:在开封的夜市里点一盘麻辣小龙虾,在许昌的护城河边慢跑,在安阳的文字博物馆担任志愿者……他们既懂得“务实生存”,也追求“精神栖居”,这种平衡之道,源于中原文化中“脚踏实地”的基因,也源于新一代对生活品质的坚守——他们既要面包,也要玫瑰;既能扛起家庭责任,也不忘在抖音上记录一场说走就走的旅行。

新河南精神的塑造者

河南的年轻人,既继承了父辈的勤勉与坚韧,又注入了全球化的视野与个性表达的勇气,他们是“沉默的大多数”中发声的先锋,是乡村振兴里返乡创业的“新农人”,是都市霓虹下坚持阅读的“深夜书虫”,他们的多元选择,正悄然改变河南的社会图景:从郑州“米”字形高铁枢纽的工程师团队,到鹤壁“数字乡村”里的95后村支书;从南阳中医药实验室里钻研古籍的硕士,到周口港指挥集装箱的年轻调度员……每一个个体都在用自己的方式,书写着“河南青年”的全新叙事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏