文章正文

每当疫情出现波动,“北京感染几个”这短短五个字,便会迅速成为搜索引擎上的热点,牵动着无数人的心弦,它不仅仅是一个简单的疑问句,更像是一个时代情绪的缩影,背后交织着公众对健康的焦虑、对信息的渴求以及对生活不确定性的深切感受,当我们反复追问“北京感染几个”时,我们真正在寻找的,或许并不仅仅是那个冰冷的数字,而是数字背后所承载的安全感、社会运行的透明度以及我们每个人该如何自处与共处的答案。

数字的双重面孔:信息与焦虑的源头

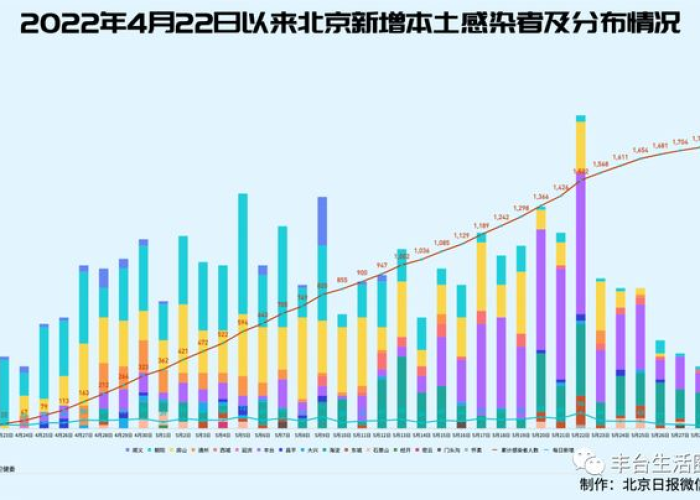

在信息时代,数据是照亮未知领域的灯塔,官方每日发布的疫情通报,详细列明新增病例数、活动轨迹、风险区域,其核心目的正是为了回应“北京感染几个”这一公众关切的焦点,这些数据是科学决策的基础,是流调溯源的生命线,也是我们每个人调整生活、工作节奏的重要参考,它让我们感受到一座超大型城市在应对公共卫生事件时的有序与高效,这是一种建立在信息公开之上的社会信任。

数字也是一把双刃剑,当“北京感染几个”的答案变成一个不断跳动的、令人不安的数字时,它极易演变为集体焦虑的放大器,人们会不自觉地陷入对数字的过度解读:今天比昨天多了几个?哪个区情况最严重?我会不会是下一个?这种对数据的持续关注,虽然源于自我保护的本能,但也可能催生“信息过载”与“替代性创伤”,让远在千里之外的人也能感受到切身的紧张,我们需要学会理性看待数字——它是一份重要的形势报告,而非预言未来的水晶球。

超越数字:看见每一个“一”的微观战场

“北京感染几个”中的“几个”,是一个集合概念,但我们不能忘记,这个“几”是由无数个“一”组成的,每一个确诊数字的背后,都是一个活生生的个体,一个家庭的故事,他可能是一位为了项目冲刺连续加班的白领,一位每天穿梭于城市为家人奔波的家长,或者一位期盼着周末与儿孙团聚的老人。

当他们成为新闻通报中的一个病例编号时,我们更应看到他们的不易与坚韧,确诊后的积极配合治疗,隔离期间的孤独与等待,康复后重新融入社会的努力——这些都是数据无法呈现的生命重量,我们也要看到每一个奋战在抗疫一线的“一”:浑身被汗水湿透的“大白”,在寒风中维持秩序的社区工作者,通宵达旦进行流调的疾控人员,以及保障城市物资供应的快递小哥,正是这千千万万个“一”,构成了北京抵御疫情冲击最坚固的防线,他们的付出,让“北京感染几个”这个问题,有了被控制、被解决的现实可能。

从追问到行动:构筑我们共同的“免疫系统”

持续追问“北京感染几个”,体现了公民的参与意识,但这仅仅是第一步,一座城市的防疫成效,最终取决于生活于其中的每一个人的具体行动,当我们在关心宏观数据的同时,更应将注意力转向微观的自我管理。

这意味着一份沉甸甸的社会责任:自觉遵守防疫规定,按时进行核酸检测,科学佩戴口罩,保持安全社交距离,积极接种疫苗,这些看似琐碎的日常行为,实则是我们为城市“免疫系统”贡献的宝贵抗体,每个人的自律,汇集成社会的公律;每个人的微小努力,凝聚成集体的强大力量,北京这座城市的韧性,不仅体现在其强大的医疗资源与组织动员能力上,更体现在其市民高度自觉的公民素养之中。

“北京感染几个”这个问题,在未来或许还会被问起,但我们对其的理解,应该更加深刻和立体,它不再只是一个关于数量的查询,而是一个关于质量的反思:反思我们如何与不确定性共存,如何在社会集体中既保护自我又关照他人,如何在大数据的洪流中保持内心的平静与理智。

数字终会过去,疫情也终将平息,但在这个过程中所锤炼出的科学精神、人文关怀与公民责任感,将成为北京,乃至我们整个社会更为宝贵的财富,当我们学会在关注“几个”的同时,更珍视“每一个”,并为之付出行动时,我们便已经找到了超越疫情、走向未来的真正力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏