北京,作为中国的首都和政治文化中心,人口密集、经济活跃,交通拥堵问题一直是城市管理的重点难点,为了缓解交通压力、改善空气质量,北京市自2008年起实施了机动车限行规定,这一政策不仅影响了市民的日常出行,也成为全国其他城市借鉴的范例,本文将深入探讨北京机动车限行规定的背景、具体内容、实施效果、争议与挑战,以及未来发展方向,旨在全面解析这一城市交通管理的重要举措。

限行规定的背景与起源

北京机动车限行规定的出台,源于城市快速发展带来的交通和环境问题,随着经济腾飞,北京机动车保有量急剧增加,截至2023年,全市机动车已超过600万辆,高密度车辆导致交通拥堵严重,高峰时段平均车速一度低于20公里/小时,同时尾气排放加剧了空气污染,PM2.5等污染物频发,威胁公众健康,2008年北京奥运会成为限行政策推行的契机,为保障赛事期间的交通顺畅和空气质量,北京市政府首次试行单双号限行措施,此后,限行政策逐步常态化,演变为目前的按尾号限行模式。

这一政策的实施,不仅是对国际大都市交通管理经验的借鉴,如伦敦拥堵收费和新加坡车辆配额制,更是结合本地实际的本土化创新,限行规定旨在通过行政手段调节车辆使用频率,引导市民转向公共交通,从而优化城市交通结构。

限行规定的具体内容与执行方式

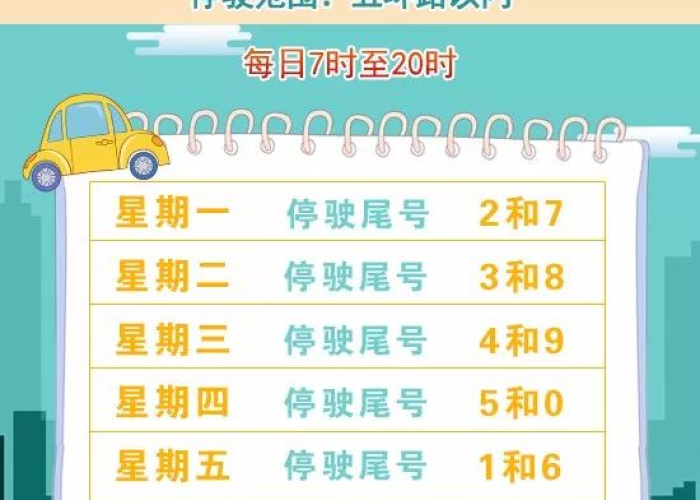

北京机动车限行规定主要包括日常尾号限行和空气重污染应急限行两部分,日常限行采用按车牌尾号轮流限行的方式,每周一至周五的7:00-20:00,在五环路以内道路(含五环路)实施,具体规则为:周一限行尾号1和6,周二限行2和7,周三限行3和8,周四限行4和9,周五限行5和0,尾号为字母的车辆按0处理,限行范围覆盖北京市核心区域,违规者将处以罚款100元,不扣分。

空气重污染应急限行则在市政府发布红色或橙色预警时启动,通常采用单双号限行,即尾号为单数的车辆单日行驶,双数的车辆双日行驶,外地号牌车辆还需遵守进京证管理规定,每年最多办理12次,每次有效期7天,且限行区域更广。

执行方面,北京市通过电子警察监控和路面执法相结合的方式,确保政策落地,市民可通过交通APP、官方网站等渠道查询限行信息,政策灵活性较高,例如在节假日或特殊事件期间会临时调整。

限行规定的实施效果与积极影响

限行政策实施十余年来,取得了显著成效,交通拥堵得到一定缓解,数据显示,限行后北京市区高峰时段拥堵指数下降约10%-15%,平均车速提升至25公里/小时左右,空气质量有所改善,限行减少了机动车尾气排放,尤其是在奥运期间和重污染天气下,PM2.5浓度平均下降5%-10%,为市民创造了更健康的生活环境。

限行政策促进了公共交通发展,北京地铁和公交系统借此机会加速扩张,目前地铁里程已超700公里,日均客流量超千万人次,许多市民养成了“绿色出行”习惯,从经济角度看,限行还刺激了新能源汽车市场,电动车销量逐年上升,推动了产业升级。

更重要的是,限行规定体现了城市管理的创新思维,它通过“疏堵结合”的方式,引导社会资源合理配置,为其他城市如上海、广州等提供了可复制的经验。

限行规定的争议与挑战

尽管限行政策带来诸多好处,但也引发了不少争议和挑战,公平性问题备受质疑,限行基于车牌尾号,未能充分考虑家庭用车需求,部分市民因限行而购买第二辆车,反而增加了车辆保有量,形成“政策悖论”,据统计,限行后北京家庭多车比例上升,这可能抵消部分限行效果。

限行对低收入群体影响较大,他们往往依赖私家车通勤,限行后出行成本增加,而公共交通在偏远地区覆盖不足,导致生活不便,外地车辆进京限制严格,影响了区域经济交流,引发周边城市居民的不满。

从长远看,限行仅是“治标”之策,北京城市扩张和人口增长持续给交通带来压力,单纯依靠限行难以根除拥堵,新能源汽车普及后,尾号限行对其减排效果减弱,政策需进一步优化,执法中的技术漏洞,如套牌车现象,也挑战着政策的公正性。

未来发展方向与建议

面对挑战,北京机动车限行规定需向更智能化、人性化的方向演进,可以借鉴国际经验,引入拥堵收费制度,根据实时交通流量动态调整收费,提高管理精度,伦敦的拥堵收费系统成功减少了市中心车辆流量,北京可在核心区域试点类似措施。

加强公共交通建设是关键,应继续扩展地铁网络,优化公交线路,并推广共享单车和电动汽车基础设施,打造“15分钟生活圈”,减少对私家车的依赖,利用大数据和人工智能技术,实现智能交通管理,例如通过APP预测限行影响,提供个性化出行建议。

政策层面,建议逐步从“限行”转向“引导”,例如实施车辆使用强度管理,对高里程车辆征收环境税,或推广错峰出行,加强区域协同,与京津冀城市群统筹规划,减少政策壁垒。

北京机动车限行规定是城市交通管理的重要一环,它既展现了政府在公共治理上的智慧,也揭示了城市化进程中的复杂矛盾,只有通过综合施策、科技创新和公众参与,才能构建更可持续的交通体系,让北京成为更宜居的现代化都市。

通过以上分析,我们可以看到,限行规定不仅是应对交通问题的工具,更是城市发展理念的体现,它提醒我们,在追求效率的同时,需兼顾公平与环保,最终实现人与城市的和谐共生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏