当“广州新增1例无症状感染者”的简短通报再次出现在新闻推送中,这座拥有近两千万人口的超大城市,其脉搏似乎并未因此产生剧烈的颤动,没有恐慌性的抢购,没有大规模的人员滞留,有的是一种在多次疫情考验下沉淀下来的从容与有序,这看似平常的一例,实则像一颗投入平静湖面的石子,其泛起的涟漪,层层扩散,深刻映照出后疫情时代中国特大城市公共卫生治理的精度、速度与温度。

第一层涟漪:精准流调与高效处置的“广州速度”

通报发出的第一时间,广州的疫情防控体系便已高速运转起来,这并非一句空洞的口号,而是体现在每一个具体的环节,疾控部门的流调人员化身“病毒侦探”,通过大数据、支付记录、监控视频等多维度信息,在最短时间内精准勾勒出感染者的活动轨迹,迅速锁定密接、次密接人群,相关的重点场所立即实施临时管控,进行终末消毒;涉及的重点人群被迅速组织起来,开展核酸筛查。

这种“快、准、狠”的处置,是广州在与新冠病毒多次交锋中淬炼出的成熟模式,它不再追求“大水漫灌”式的全面封锁,而是采取“精准点射”式的围堵策略,其核心目标,是以最小的社会成本,在病毒传播链形成更大网络之前,迅速将其切断,这背后,是强大的基层组织能力、先进的技术支撑和各部门间高度协同的作战体系,一例无症状的出现,检验的正是这座城市的应急反应机制是否始终处于“激活”状态。

第二层涟漪:常态化防控下的市民自觉与生活韧性

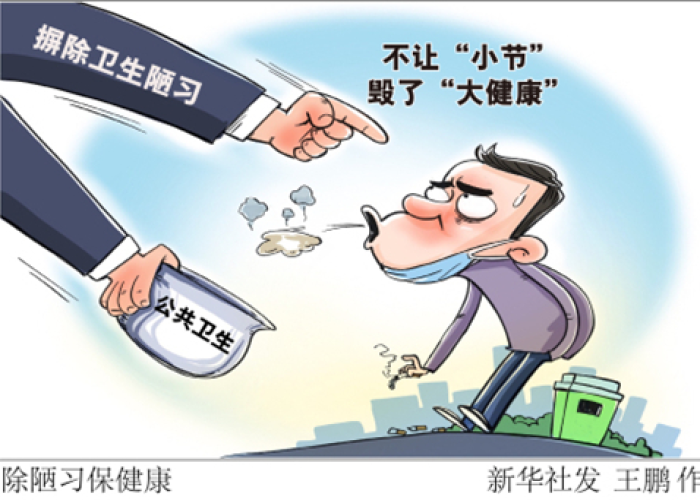

与疫情初期的紧张不安相比,如今的广州市民展现出惊人的适应性与韧性。“新增1例”的消息,更多是提醒人们继续保持高度的防护意识,而非引发恐慌,地铁公交上,口罩依然是标准配置;商场入口处,主动扫码、测温已成为无需提醒的自觉;家庭与单位里,常备口罩、消毒液成了新的生活习惯。

这种自觉,源于对科学的信任,也源于对这座城市管理能力的信心,市民们深知,个人的防护是构筑全民免疫屏障的第一道防线,他们平静地关注着官方发布的轨迹信息,核对自己的行程,如有重叠便主动报备、配合检测,日常生活仍在继续,茶楼里依然有“一盅两件”的烟火气,珠江畔依然有漫步休闲的市民,但每个人都自觉肩负起一份防疫责任,这种“政府主导”与“社会参与”的良性互动,是广州能够屡次快速控制住局部疫情的社会基础。

第三层涟漪:病毒变异与防控策略的动态博弈

此次新增的病例为“无症状感染者”,这一特性本身就凸显了当前疫情防控的复杂性与挑战性,奥密克戎变异株以其极高的传染性和大量无症状感染的特点,使得疫情的发现和管控难度倍增,它像一个隐匿的对手,可能悄无声息地在社区中存在一段时间才被发现。

面对这样的对手,广州的防控策略也在持续优化和动态调整,持续加大核酸检测的覆盖面和频率,尤其是在口岸、医院、冷链等重点行业和场所,力求做到“早发现”,大力推进疫苗接种,特别是老年人群的接种率,构筑牢固的免疫屏障,降低重症率和死亡率,这“一例”的出现,就像一次实战压力测试,不断检验着现有防控策略的有效性,并为未来的政策调整提供着宝贵的数据支持和现实依据。

第四层涟漪:对经济民生与城市活力的审慎平衡

每一次局部疫情的出现,都是对城市治理者智慧的一次考验,如何在有效防控疫情的同时,最大限度地保障经济社会的正常运行和市民生活的便利,是一个必须回答的难题,广州的做法体现了高度的审慎与平衡艺术。

在划定风险区域时,力求范围精准,避免“一刀切”对更大范围居民生活造成影响,在保障物资供应上,迅速启动应急预案,确保封控管控区内生活必需品供应充足、价格稳定,对于受影响的商户和企业,政府也及时出台相应的帮扶政策,这一切的努力,都是为了在阻击病毒的同时,守护好城市的生机与活力,因为这“一例”背后,关联着的是千家万户的生计,是城市经济发展的毛细血管。

“广州新增1例无症状感染者”,这短短十几个字的通报,其内涵远不止一个数字的变化,它是观察中国超大城市现代化治理能力的一个窗口,是检验全民防疫意识与韧性的一块试金石,也是推动公共卫生体系持续完善的一股动力,我们或许无法在短时间内完全消灭病毒,但通过每一次这样的实战,我们都在学习如何与之更智慧、更从容地共存,当涟漪散去,湖面终将恢复平静,而这座城市在应对危机中所积累的经验、所凝聚的力量,将沉淀为面向未来的、更为深厚的底气,羊城广州,正是在这一次次的波澜中,不断巩固着它的安全防线,守护着它的人间烟火。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏