沈阳尹某某,这个名字在2023年初曾一度引爆网络,成为舆论焦点,一年多过去了,许多人仍在追问:尹某某咋样了?他的现状如何?事件背后又隐藏着哪些未被揭示的真相?本文将梳理这一事件的来龙去脉,探讨其社会影响,并反思类似事件的深层意义。

事件回顾:尹某某是谁?为何引发关注?

尹某某,沈阳人,据公开报道,他因涉嫌一起重大经济案件在2023年初被警方调查,事件最初在社交媒体上发酵,有网友爆料称尹某某涉及非法集资、诈骗等行为,涉案金额高达数亿元,受害者多为普通民众,随后,多家媒体报道了此事,引发广泛讨论,尹某某的身份被描述为“企业家”或“投资人”,但其具体背景始终模糊,这加剧了公众的猜测和质疑。

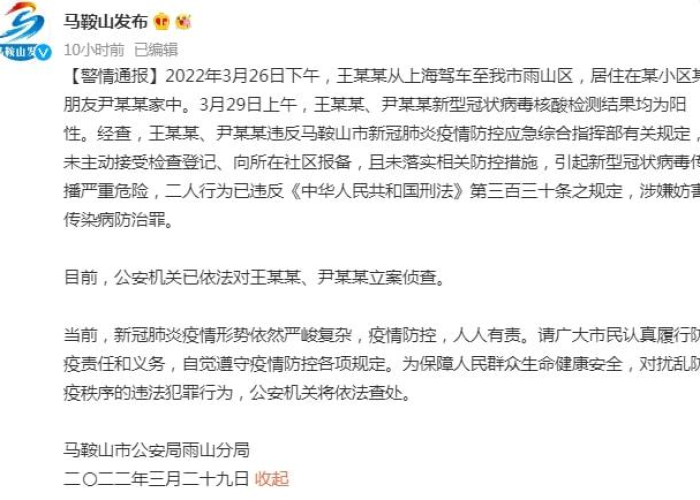

事件的关键点在于,尹某某被指控以高回报投资项目为诱饵,吸引大量资金后突然失联,受害者组成维权群体,在网络上发声,要求彻查此案,沈阳警方曾发布通报称已立案侦查,但后续进展鲜有公开,这种信息不对称,使得“尹某某咋样了”成为许多人心中未解的谜团。

现状追踪:案件进展与舆论降温

截至目前,关于尹某某的公开信息极少,官方渠道未发布最新通报,媒体报道也趋于沉寂,从零星信息来看,案件可能仍在司法程序中,或因涉及复杂调查而延迟披露,有法律界人士分析,此类经济案件往往耗时较长,需梳理资金流向、取证和跨国协作(如果涉及海外资产),尹某某若被羁押,其案件可能处于审查起诉或审判阶段。

舆论的降温也值得关注,2023年中期后,尹某某事件逐渐淡出公众视野,这与网络热点的快速更替有关,类似事件往往在爆发期引发强烈反响,但随着新热点出现,公众注意力转移,对受害者而言,这却意味着漫长的等待,一些维权者表示,他们仍在通过法律途径追索损失,但进展缓慢。

深层反思:经济乱象与监管漏洞

尹某某事件并非孤例,近年来,中国多地出现类似经济案件,如P2P爆雷、非法集资等,反映出在经济快速发展背景下,监管滞后与公众风险意识不足的问题,沈阳作为老工业基地,经济转型中可能出现投资渠道匮乏的情况,一些人容易被高收益承诺吸引,忽视风险。

从监管角度看,此类事件暴露了金融监管体系的漏洞,尽管中国政府近年来加强了对非法金融活动的打击,如出台《防范和处置非法集资条例》,但基层执行仍面临挑战,尹某某的操作可能通过合法外壳(如注册公司)掩饰非法本质,使得早期预警困难,信息不透明也助长了欺诈行为——如果投资者能便捷查询企业信用记录,或许多避免损失。

公众的金融素养亟待提升,在许多经济案件中,受害者因缺乏基本投资知识而盲目跟风,社会应加强财经教育,同时鼓励通过正规渠道理财,尹某某事件中,部分受害者表示“被高回报蒙蔽”,这警示我们:天下没有免费的午餐。

社会影响:信任危机与网络舆论的雙刃剑

尹某某事件对当地社会信任造成冲击,经济案件不仅导致财产损失,还削弱了公众对商业环境和法治的信心,沈阳作为东北重要城市,正致力于振兴经济,此类事件可能影响投资环境,妥善处理此类案件,恢复公众信任,至关重要。

网络舆论在事件中扮演了雙刃剑角色,它推动关注和监督,促使官方回应;不实信息可能加剧恐慌,在尹某某事件中,曾有谣言称其“已潜逃海外”,后被辟谣,这提醒我们,在信息时代,理性发声和权威渠道的重要性,官方也应加强信息公开,避免真空地带被谣言填充。

尹某某咋样了?答案需等待,但教训应铭记

时至今日,“沈阳尹某某咋样了”仍无明确答案,但这不应是事件的终点,从社会层面看,我们需从类似案例中吸取教训:完善监管体系、提升公众金融素养、强化司法透明度,对个人而言,投资需谨慎,莫被贪婪驱使。

尹某某事件或许会随时间淡去,但其背后的经济安全与法治问题,值得长期关注,只有通过集体反思与行动,才能减少此类事件重演,构建更健康的社会生态,若有官方通报,我们应保持关注;若无声息,也请记住:真相不会永远沉默,只是需要时间浮出水面。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏