在中国这片广袤的土地上,各省份的经济表现一直是人们关注的焦点,经济排名不仅反映了各地的资源禀赋和发展水平,更揭示了国家战略与区域协调的深层逻辑,随着2023年数据的陆续发布,中国省份的经济排名再次成为热点话题,本文将基于最新数据,深入分析中国省份的经济排名情况,探讨其背后的驱动因素,并展望未来的发展趋势。

经济总量排名:广东稳居榜首,中部省份崛起

根据2023年的GDP数据,中国省份的经济总量排名呈现“强者恒强、新秀频现”的特点,广东省以超过13万亿元的GDP总量连续35年位居全国第一,其经济规模已超越全球90%以上的国家,江苏省和山东省分别以12.8万亿元和9.2万亿元紧随其后,形成稳固的“东部三强”格局,浙江省则以7.8万亿元位列第四,成为创新驱动发展的典范。

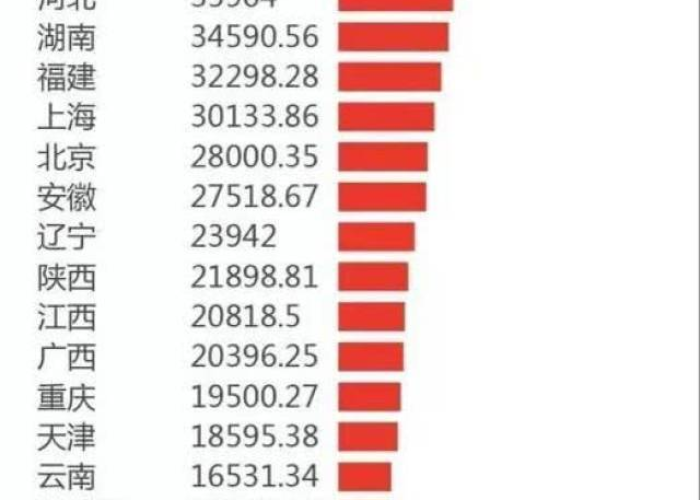

值得注意的是,中部省份的崛起成为新亮点,河南省以6.1万亿元的GDP总量排名第五,湖北省(5.4万亿元)和四川省(5.3万亿元)分列第六、七位,这些省份凭借产业转移和基础设施升级,实现了经济的高速增长,相比之下,东北地区的辽宁、吉林、黑龙江三省份排名有所下滑,反映了传统工业基地转型的阵痛。

人均GDP排名:北京上海领跑,区域差异明显

若以人均GDP衡量,排名则大不相同,北京市以超过19万元的人均GDP高居榜首,上海市以18.5万元位列第二,这两大直辖市凭借金融、科技和服务业的高度集聚,展现了超强的生产力,江苏省(14.5万元)和浙江省(13.8万元)紧随其后,成为人均GDP最高的省份代表。

区域发展不平衡问题依然突出,西部省份如甘肃(4.5万元)、云南(5.2万元)的人均GDP仅为东部发达地区的三分之一左右,这种差距既源于地理条件和历史基础,也与产业结构和政策倾斜密切相关,贵州省凭借大数据产业实现了人均GDP的快速提升,但从全国来看仍处于中下游水平。

经济增长率排名:西藏领跑,新动能持续涌现

从经济增长速度看,边疆和西部省份表现抢眼,西藏自治区以8.5%的增速位居全国第一,其旅游业和清洁能源产业成为核心驱动力,海南省(7.8%)和宁夏回族自治区(7.2%)分列二、三位,得益于自贸港政策和新能源项目的落地。

东部省份虽增速放缓,但质量提升显著,广东省的高技术制造业增加值占规模以上工业比重超过30%,江苏省的战略性新兴产业产值突破万亿元大关,这种“增速换挡、结构优化”的趋势,标志着中国经济发展进入新阶段。

排名背后的驱动因素:多元力量塑造经济格局

省份经济排名的变化,是多种因素共同作用的结果,政策导向至关重要,长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略,直接提升了相关省份的竞争力,产业升级是核心动力,广东省的电子信息集群、浙江省的数字经济、四川省的装备制造,均为当地经济注入活力,人口流动与城镇化也影响深远,第七次人口普查显示,广东、浙江年人口净流入超百万,为经济发展提供了人力资源保障。

值得一提的是,绿色发展正成为新的排名变量,福建省的森林覆盖率达66.8%,连续多年全国第一,其生态价值已转化为旅游收入和投资吸引力,云南省的太阳能发电装机容量增速全国领先,探索出“绿水青山就是金山银山”的实践路径。

排名洗牌与协同发展

展望未来,中国省份经济排名或将迎来更多变化,成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等新兴增长极,有望挑战传统经济强省的地位,科技创新将成为决定排名的关键变量,北京、上海、深圳的研发投入强度已超过4%,接近国际领先水平。

区域协同发展将弱化单一排名意义,京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大引擎,正通过产业链分工带动周边省份共同增长,东西部协作机制如“东数西算”工程,有望缩小地区差距,重塑经济地理格局。

中国省份的经济排名,是一幅动态发展的全景图,它既记录了改革开放以来的辉煌成就,也映射出转型升级中的挑战与机遇,在高质量发展理念指引下,未来的排名将不再局限于GDP总量,而是综合考量创新、协调、绿色、开放、共享的多维指标,读懂这份排名,不仅能把握中国经济的脉搏,更能窥见中华民族伟大复兴的坚实足迹。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏