《5月9号是不是上班?深度解析日期背后的工作安排与社会文化》

每年的5月9日,总有许多人在社交媒体或生活圈中发出这样的疑问:“5月9号是不是上班?”这个问题看似简单,却牵涉到国家法定节假日安排、行业差异、地域文化,甚至历史背景,对于普通上班族、学生或自由职业者而言,这一天的安排可能直接影响生活节奏与计划,5月9日究竟是否属于工作日?答案并非一成不变,而是随着年份、政策和社会环境的变化而动态调整。

法定节假日与调休制度的影响

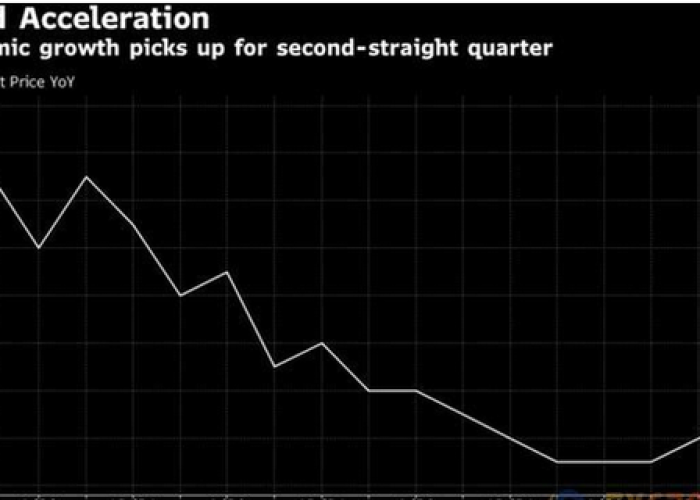

工作日与休息日的安排主要受国家法定节假日和调休政策主导,5月9日通常位于五一劳动节假期之后,其性质往往取决于当年的节假日调休方案,以近年为例,2023年的5月9日为星期二,属于正常工作日;而2024年,因五一假期调休,5月9日恰逢周四,同样是上班日,若5月9日与周末相连或恰逢特殊纪念日,情况可能不同。

国家发改委和国务院每年发布的节假日安排,是判断这一问题的权威依据,调休制度旨在通过“借周末、补假期”的方式延长连续休息时间,但这也导致部分日期原本属于休息日却需上班,或反之,单纯问“5月9号是不是上班”需结合具体年份的日历表来分析,这种动态性反映了中国节假日管理的灵活性,但也给民众带来了记忆与规划上的挑战。

行业与地域的差异性

除了国家政策,行业特性与地域文化同样影响5月9日的工作安排。

- 机关与企事业单位:多数严格遵循国家法定节假日,5月9日通常上班,除非遇到特殊通知。

- 教育领域:若5月9日处于学期中,学校通常正常上课;但若临近中高考或假期,可能调整安排。

- 服务业与制造业:零售、医疗、物流等行业可能实行轮班制,5月9日对部分员工是休息日,对另一部分则是工作日。

- 地域差异:某些地区若有地方性节日或文化活动,可能临时调整工作时间,少数民族聚居区若逢传统庆典,当地企业或允许弹性办公。

这种差异性凸显了中国社会的多元结构,在全球化背景下,外企或跨境公司还可能参考国际日历,进一步增加情况的复杂性。

历史与文化视角下的5月9日

5月9日并非一个普通的日期,它在历史与文化中承载着特殊意义,俄罗斯将5月9日定为“胜利日”,纪念二战胜利,全国放假;而在中国,这一天虽非法定节日,但可能与五四青年节后的社会活动相连,部分单位组织学习或纪念活动,影响工作安排。

从文化心理学角度看,人们对“是否上班”的关注,实则反映了对工作与生活平衡的追求,在快节奏的现代社会中,假期成为调节压力、维系亲情的重要窗口,5月9日若恰逢工作日,许多人会通过调休、年假等方式“制造”小长假,这体现了民众对时间自主权的日益重视。

如何高效获取准确信息?

面对“5月9号是不是上班”的疑问,民众可通过以下途径避免混淆:

- 官方渠道:关注国务院办公厅或地方政府发布的年度节假日安排通知。

- 数字工具:使用手机日历、办公软件或第三方APP,它们通常同步最新调休数据。

- 单位通知:企业内部的行政通知是最直接的依据,尤其在灵活性高的行业。

- 媒体提醒:主流新闻平台常在节假日前后发布相关提示。

值得注意的是,随着远程办公的普及,“上班”的定义逐渐模糊——居家办公、弹性工时等模式让物理场所不再成为工作的唯一标志,这也让“是否上班”从单纯的时间问题,演变为对工作模式的思考。

超越日期的社会思考

“5月9号是不是上班”这一问题的背后,是中国社会对时间管理、劳动权益与文化传承的集体关注,每一次假期的调整,既是政策与民意的互动,也是经济效率与人文关怀的平衡,在未来,随着四天工作制试点、弹性假期等概念的兴起,人们对特定日期的讨论或将更频繁,而核心始终在于:如何让时间为人服务,而非人为时间所困。

正如哲学家塞内卡所言:“我们不是时间太少,而是浪费太多。”无论5月9日是工作日还是休息日,学会规划时间、珍惜当下,或许比纠结于日历上的数字更有意义。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏