在全球疫情持续波动的背景下,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情风险等级的划分与管理备受关注,疫情风险等级不仅是政府防控措施的依据,更体现了城市治理的科学性和精准性,本文将深入探讨上海疫情风险等级的划分标准、动态调整机制、社会影响以及未来展望,旨在为读者提供一个全面而独特的视角。

上海疫情风险等级的划分标准与依据

上海疫情风险等级的划分主要依据国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》,并结合本地实际情况进行动态调整,风险等级通常分为低风险、中风险和高风险三个级别,具体标准包括:

- 低风险地区:指无新增本土确诊病例或无症状感染者,且连续14天内无聚集性疫情发生的区域,生活秩序基本正常,防控措施以常态化监测为主。

- 中风险地区:指出现零星本土病例或小范围聚集性疫情,但传播链清晰可控的区域,政府会采取局部管控、加强检测和限制人员流动等措施。

- 高风险地区:指疫情传播风险较高,出现多起不明来源病例或社区传播迹象的区域,通常会实施封控管理、大规模核酸筛查和严格社会面管控。

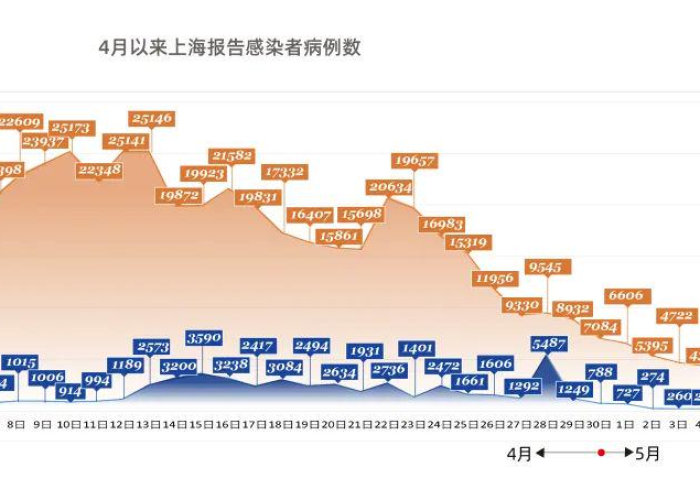

上海在划分风险等级时,还综合考虑人口密度、流动性、医疗资源承载力等因素,确保决策的科学性,2022年上海疫情高峰期间,浦东、闵行等区域曾划为高风险,而郊区如崇明则多为低风险,体现了“分区分类”的精准治理思路。

动态调整机制:灵活应对与数据驱动

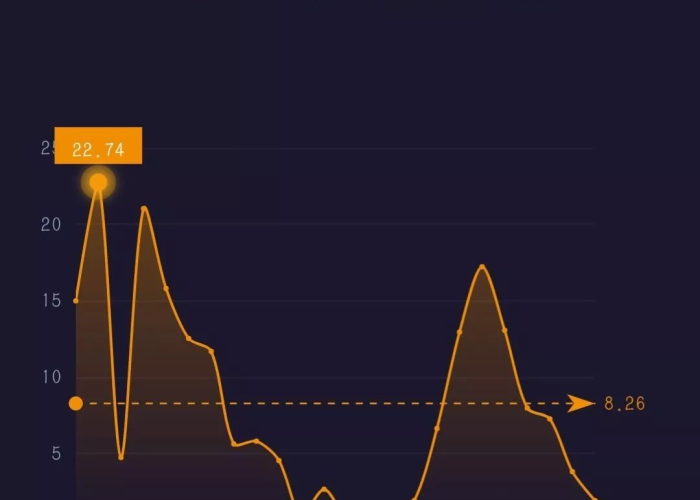

上海疫情风险等级并非一成不变,而是基于实时数据动态调整,这种机制的核心在于“快速响应、精准施策”,通过大数据分析和流行病学调查,一旦发现新增病例,相关部门会在24小时内评估风险,并适时升级或降级风险等级,2023年以来,上海多次根据奥密克戎变异株的特点,优化调整标准,如将无症状感染者数量纳入评估体系,避免了“一刀切”的弊端。

动态调整不仅减少了疫情防控对经济社会的冲击,还提升了公众的配合度,上海通过“随申码”系统实时更新风险信息,市民可随时查询所在区域等级,并据此调整出行计划,这种透明化管理,增强了社会信任,也为其他城市提供了借鉴。

社会影响:经济、心理与生活方式的变迁

疫情风险等级的划分对上海社会产生了深远影响,从经济层面看,风险等级的升降直接关联商业活动和供应链稳定,高风险时期,餐饮、旅游等行业受冲击较大,但电商、远程办公等新业态逆势增长,推动了城市数字化转型,从社会心理看,风险等级的变化影响着公众情绪,低风险时,市民生活安心;中高风险时,则可能引发焦虑,但也催生了更强的社区凝聚力和互助精神。

风险等级管理重塑了上海市民的生活方式。“常态化核酸检测”“分区管控”等措施,让人们对健康管理更加重视,风险等级的透明公示,培养了公众的责任意识,许多人主动配合流调、接种疫苗,形成了群防群控的合力。

从应急管理到长效治理

随着全球疫情进入新阶段,上海疫情风险等级的管理正从应急响应向长效治理转型,上海可进一步优化风险预警系统,融合人工智能和物联网技术,实现更早、更准的风险预测,需平衡防控与民生,避免“过度防控”带来的次生问题,借鉴国际经验,探索以疫苗接种率和医疗资源为基础的风险评估模型,提升城市韧性。

更重要的是,上海作为先行者,其风险等级管理经验可为全球超大城市提供参考,通过加强国际合作,分享数据与策略,上海不仅能守护本地安全,还能贡献于全球公共卫生治理。

上海疫情风险等级的管理,是一场科学与人文并重的实践,它不仅是防控疫情的工具,更是城市治理现代化的缩影,在动态调整中,上海展现了应对危机的智慧与韧性,随着技术升级和社会协同,这套机制将更加完善,为市民构筑更牢固的健康防线,我们期待,在风险与挑战中,上海继续闪耀其独特的光芒,成为全球城市治理的典范。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏