河北,这片承载着华夏文明厚重历史的土地,自古以来便是京畿屏障、山河要冲,当肺炎疫情的阴影悄然笼罩燕赵大地时,这片土地上的每一座城市、每一个村庄、每一位居民,都卷入了一场关乎生命与健康的无声战役,河北的肺炎疫情,不仅是一场公共卫生危机,更是一面映照社会韧性、人性光辉与制度效能的镜子。

贰0贰0年至今,河北多次成为国内疫情的焦点,从石家庄藁城的聚集性疫情,到保定、邢台等地的散发病例,每一次疫情反复都牵动着全国人民的神经,河北的地理位置特殊——环绕首都北京,连接华北与东北,人口流动频繁,经济交往密集,这使得疫情防控的压力倍增。

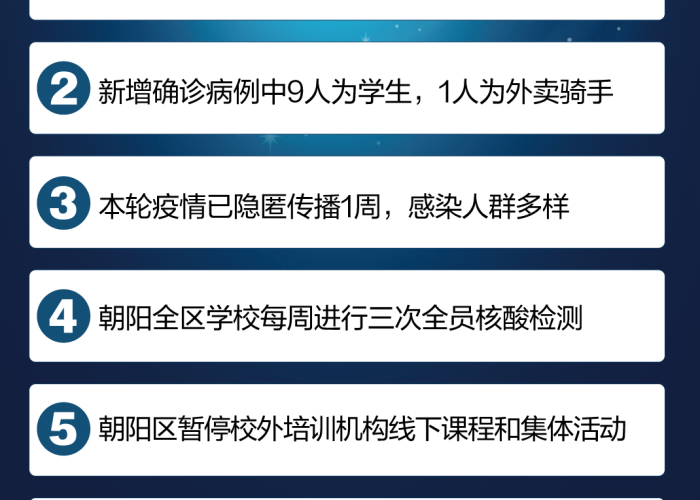

疫情的暴发往往始于隐匿的传播链,冬季低温环境为病毒存活提供了条件,农村地区的医疗资源相对薄弱,加之春节返乡潮的人员流动,一度让河北面临“外防输入、内防扩散”的双重挑战,河北的反应是迅速而坚决的:第一时间启动应急机制,开展全员核酸检测,封闭管理重点区域,调配医疗资源支援一线……这些举措不仅遏制了疫情的蔓延,也为全国疫情防控提供了宝贵经验。

在河北抗疫的战场上,没有超级英雄,只有无数平凡人的坚守与奉献,医护人员身着厚重的防护服,在寒风中连续作战;社区工作者日夜值守,为居民配送物资、排查风险;志愿者们穿梭于街头巷尾,用行动传递温暖,更令人动容的是普通民众的配合——有序排队接受检测,自觉遵守隔离规定,用沉默的坚持支持着抗疫大局。

石家庄某村庄的一位老党员,在零下十几度的天气里主动承担村口值守任务,他说:“守护家乡,是咱的本分。”保定一名护士在奔赴一线前,给年幼的孩子留下一封信:“妈妈去打怪兽了,很快回来。”这些点滴故事,汇聚成河北人民抗击疫情的磅礴力量,彰显了燕赵儿女“重义轻利、坚韧不屈”的精神底色。

河北的疫情也暴露出一些值得深思的问题,农村地区公共卫生体系的短板如何补齐?基层医疗机构的应急能力如何提升?信息发布与舆情管理如何更精准、更人性化?这些问题不仅是河北的课题,也是全国疫情防控的共性挑战。

河北在抗疫中展现了惊人的学习与适应能力,数字化技术被广泛应用于流调追踪、物资调配和远程诊疗;基层治理通过“网格化”管理实现了精细化防控;公众的健康意识显著提升,戴口罩、勤洗手成为生活习惯,这些变化,正是疫情催生的社会进步。

随着疫情逐步受控,河北的重心正从应急防控转向常态化管理与经济复苏,如何平衡疫情防控与民生保障?如何修复疫情对中小企业、农业生产的冲击?如何构建更强大的公共卫生防护网?这些问题需要政府、市场与社会共同探索答案。

河北的实践表明,抗疫不仅是科学与病毒的较量,更是治理能力与人文关怀的考验,唯有在危机中凝聚共识,在挑战中创新突破,才能为未来可能出现的公共卫生事件筑牢防线。

河北的肺炎疫情,是一场艰苦的呼吸之战,也是一次深刻的成长洗礼,这片土地上的人们用行动证明:无论风雨如何肆虐,生命的韧性与社会的温度终将穿透阴霾,迎来曙光,燕赵大地的故事,将继续在历史的长河中熠熠生辉。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏