今天一早,朋友圈里又开始流传“北京禁止出京”的消息,不少人急着打电话确认行程是否受影响,这已是疫情以来第几次出现这样的传闻,恐怕很多人都记不清了,北京真的禁止出京了吗?答案是否定的,但这一问题的背后,折射出的却是常态化疫情防控下,一座超大城市在平衡防疫与民生、安全与发展中的艰难抉择与治理智慧。

政策并非“一刀切”,精准防控成主旋律

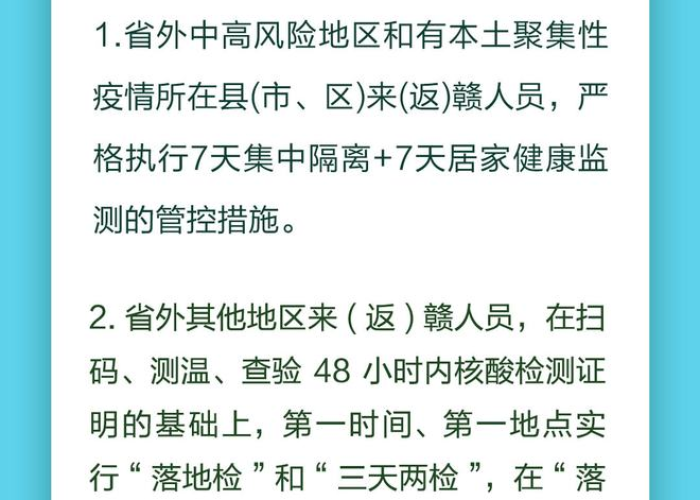

截至目前,北京市并未实施全域性、全人群的“禁止出京”政策,北京的出京政策一直秉持精准化、差异化的原则,根据最新规定,中高风险地区人员原则上禁止出京,确需出京的须持“北京健康宝”绿码和肆捌小时内核酸检测阴性证明,低风险地区人员出京则相对宽松,仅需持健康宝绿码即可。

这种“分区分类”的管理策略,体现了疫情防控从粗放式向精细化的转变,回想贰0贰0年春节前后,那场突如其来的疫情曾让北京确实采取了严格的出京管控,那是面对未知病毒的不得已之举,而今天,在积累了两年多的防疫经验后,“精准防控”已成为北京乃至全国疫情防控的主旋律。

政策波动背后的多重考量

为何公众总感觉北京的出京政策“时紧时松”?这实际上是疫情动态发展的必然反映,当本地疫情出现反弹时,适当收紧出京政策是阻断疫情传播链的必要手段;当疫情平稳时,则相应放宽限制,保障正常的生产生活秩序。

这种政策的动态调整,背后是多重目标的平衡:既要控制疫情扩散风险,又要最大限度减少对经济社会的影响;既要守护首都安全,又要兼顾区域协同发展,每一次政策的微调,都是基于疫情态势、病毒变异情况、防控能力等多重因素的综合研判。

民生温度在政策细节中流淌

在关注“能否出京”的同时,我们更应看到政策中蕴含的民生温度,对于确有出京需求的民众,政策始终留有“例外通道”——奔丧、重病探望、重要公务等特殊情况均可通过申请获得出京许可,这种“原则性与灵活性相结合”的做法,体现了特殊时期的人文关怀。

北京各交通枢纽也为此做了充分准备,北京西站、大兴机场等场所不仅设置了专门的查验通道,还配备了工作人员协助老年人等群体操作健康宝,避免因技术使用不便而影响出行,这些细节,正是“人民至上”理念在疫情防控中的具体实践。

从“能否出京”看超大城市治理现代化

“北京禁止出京了吗”这个问题,实际上是对超大城市治理能力的一场持续考验,面对世纪疫情,如何在不采取极端封锁措施的前提下控制疫情,如何平衡疫情防控与经济社会发展,如何确保政策执行的一致性与公平性,这些都是摆在城市管理者面前的现实课题。

北京的实践表明,现代城市治理正在从简单的“管与控制”转向精细化的“调与平衡”,大数据的应用让精准防控成为可能,“北京健康宝”已成为市民出行的电子通行证;多部门的协同作战能力不断提升,确保各项政策快速落地;信息发布机制日益完善,及时回应社会关切…这些都是疫情带给城市治理的宝贵经验。

展望未来:在不确定性中寻找确定性

随着疫情发展的不确定性和病毒变异的复杂性,北京的出京政策未来可能还会根据实际情况进行调整,但可以确定的是,任何调整都将是基于科学评估和现实需要,而非简单的“一刀切”。

对于公众而言,与其每日追问“能否出京”,不如更多关注官方渠道发布的权威信息,合理安排出行计划,做好个人防护,毕竟,疫情防控不只是政府的责任,更是每个公民的义务。

今天的北京,没有禁止出京,但有一套科学、精准、有温度的出京管理政策,这套政策或许会给我们的出行带来些许不便,但它守护的是更重要的东西——城市的公共安全与人民的生命健康,在这个充满不确定性的时代,这种守护本身就是一种难得的确定性。

当我们下一次再听到“北京禁止出京”的传闻时,或许可以多一份理性,少一份恐慌;多一份理解,少一份抱怨,因为在这座拥有两千多万人口的超大城市里,每一次政策的调整,都是在对千万种不同需求进行平衡后做出的最优选择,而这,正是现代城市治理的智慧所在。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏