在疫情防控常态化背景下,高风险地区的划定与解除成为公众关注的焦点,许多居民和企业都急切地想知道:高风险地区一般多长时间能够解除管控?这个问题并没有一个固定的答案,因为它受到多种复杂因素的影响,本文将深入探讨高风险地区解除的时间框架、科学依据、影响因素以及实际案例,帮助读者全面理解这一过程。

高风险地区解除的基本时间框架

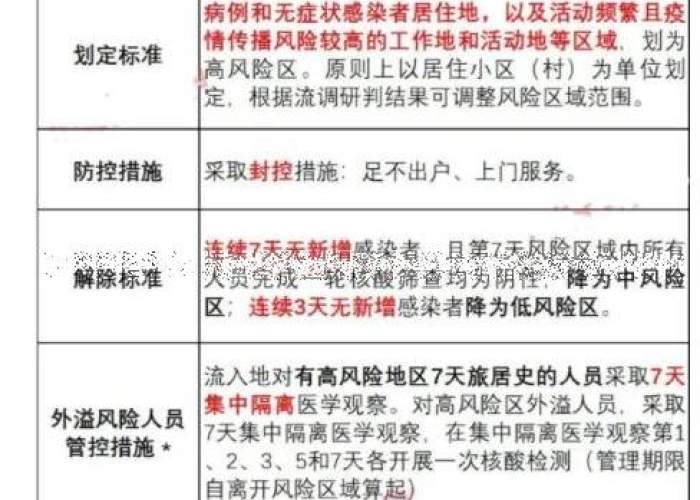

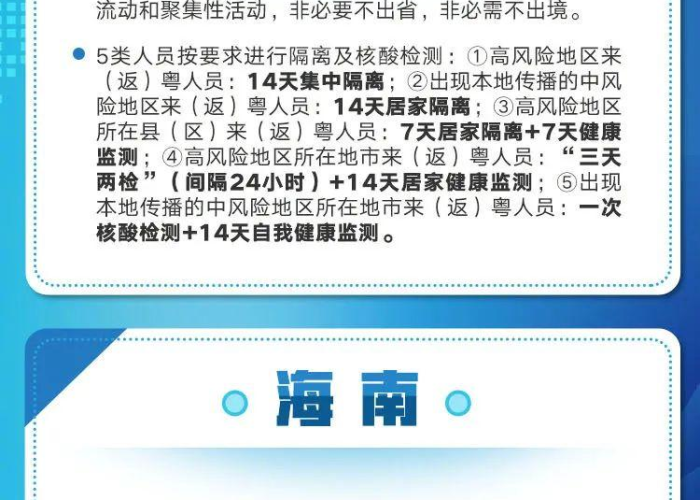

根据中国国家卫生健康委员会和相关疫情防控部门的指导原则,高风险地区的解除通常需要满足一系列条件,而不是简单地按时间计算,从划定高风险地区到解除管控,最短可能需要14天,但实际时间可能延长至21天甚至更久,这主要是因为解除标准基于疫情数据的科学评估,而非预设的时间表。

高风险地区的解除通常遵循以下时间节点:

- 初步评估期(7-14天):在高风险地区划定后,相关部门会立即启动全员核酸检测和流行病学调查,如果首轮筛查显示疫情得到初步控制,且无新增本土病例,可能会在7-14天内进行初步评估。

- 关键观察期(14-21天):这是最常见的解除时间范围,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,高风险地区需连续14天无新增本土感染病例,且最后一轮全员核酸检测均为阴性,方可申请解除。

- 延长管控期(超过21天):如果疫情出现反复,如发现新的传播链或隐匿传播,解除时间可能延长至21天以上,在某些变异毒株引发的疫情中,高风险地区可能需持续管控一个月或更久。

需要注意的是,这些时间框架仅为参考,实际解除时间需结合地方疫情动态调整。

影响解除时间的关键因素

高风险地区的解除并非机械计时,而是基于多重科学因素的综合判断,主要影响因素包括:

- 疫情传播风险等级:如果高风险地区内出现多代传播或聚集性疫情,解除时间会相应延长,某地若在初期检测中发现大量无症状感染者,说明病毒潜伏期较长,需延长观察至21天以上。

- 核酸检测覆盖与频率:高频次、全覆盖的核酸检测是缩短解除时间的关键,如果某地区能在7天内完成多轮全员检测,且结果均为阴性,解除进程可能加速。

- 流行病学调查效率:快速追踪密接者和次密接者,并有效隔离,能阻断传播链,从而提前解除管控,反之,如果流调滞后,解除时间将推迟。

- 外部输入风险:如果高风险地区周边存在中风险区域或外来输入病例,解除时间可能延长,以防止疫情反弹。

- 公共卫生资源能力:医疗资源充足、隔离设施完善的地区,往往能更快控制疫情,反之,资源紧张地区可能需更长时间。

- 政策与公众配合度:严格的封控措施 combined with 居民的高度配合,可显著缩短解除时间,2022年上海某高风险区因居民自觉居家,仅在18天内解除管控。

科学依据与政策背景

高风险地区的解除标准基于流行病学原理和国内外疫情防控经验,世界卫生组织(WHO)指出,新冠病毒的潜伏期一般为1-14天,平均5-6天,因此14天的观察期能覆盖绝大多数潜在病例,中国《防控方案》进一步细化要求,强调“动态清零”策略,即不仅要实现病例清零,还要确保环境采样阴性、传播链完全切断。

从政策层面看,解除流程通常包括以下步骤:

- 数据评估:卫生健康部门每日分析新增病例、检测阳性率、密接人员隔离情况等指标。

- 专家评审:组织专家组对疫情风险进行综合评估,提出解除建议。

- 上报审批:地方政府向省级或国务院联防联控机制申请解除,经批准后公告实施。 这一过程确保了解除决策的科学性和严谨性,避免了“一刀切”带来的风险。

实际案例分析

通过具体案例,我们可以更直观地理解高风险地区的解除时间:

- 案例1:2022年西安某高风险区:该区域因Omicron变异株引发聚集性疫情,于1月10日划为高风险,经过连续14天无新增病例和多轮全员检测阴性,于1月24日解除管控,历时14天。

- 案例2:2023年广州某街道:由于疫情涉及多条传播链,解除时间延长至21天,直至流调显示所有密接者均解除隔离才获批解除。

- 案例3:边境城市瑞丽:因外部输入风险高,部分高风险区域管控持续30天以上,凸显了外部因素对解除时间的影响。

这些案例表明,解除时间灵活多变,核心在于“风险可控”而非“时间到期”。

公众应对与建议

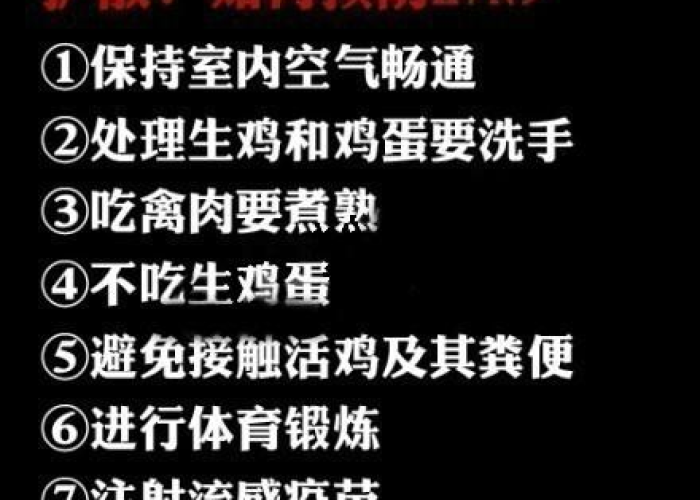

对于身处高风险地区的居民,理解解除时间的不确定性至关重要,建议:

- 保持耐心与配合:严格遵守封控措施,积极参与核酸检测,这是缩短解除时间的最有效方式。

- 关注官方信息:通过政府网站或权威媒体获取最新动态,避免信谣传谣。

- 做好心理调适:长期管控可能带来焦虑,可通过线上社交、居家锻炼等方式缓解压力。

高风险地区的解除时间是一个基于科学、数据和实际风险的动态过程,一般需要14-21天,但可能更长,公众应理性看待这一时间框架,信任政府部门的专业决策,只有通过全社会共同努力,才能实现疫情快速控制与生活恢复正常的目标,随着防控经验的积累和精准化水平的提升,高风险地区的管理或将更加高效,但“安全第一”的原则永远不会改变。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏