文章正文

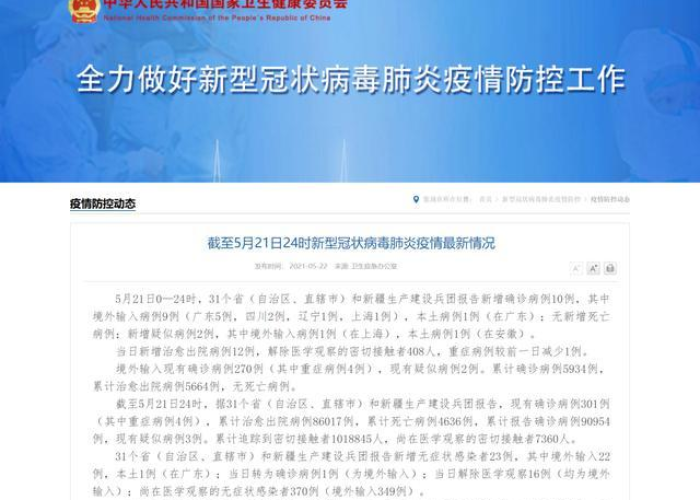

昨日,国家卫健委通报的最新疫情数据,如同一颗投入平静湖面的石子,再次激起层层涟漪:全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例,其中境外输入病例22例,本土病例1例。

这组看似简单的数字,背后所蕴含的信息却远非表面那般平静,它像一位冷静的裁判,在我们为疫情防控取得重大战略成果而稍感松懈时,及时地吹响了哨声,提醒我们:疫情尚未远去,大考仍在继续。

“23”与“1”:数字背后的天平与砝码

从宏观数据上看,“23例新增”相较于全球每日数十万计的病例,无疑是一个极低的水平,这充分证明了我国“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的有效性与科学性,而“22例境外输入”的绝对主导,也清晰地勾勒出当前我国疫情压力的主要来源——国门之外,严密的入境检疫、闭环管理、隔离观察体系,如同一张细密的滤网,将绝大部分风险阻挡在国境线之外。

真正牵动人心、引发广泛关注的,是那唯一的“1例本土确诊”,它就像一架精密天平上那枚最微小的砝码,虽轻,却足以打破平衡,改变整个天平的姿态,这“1例”的出现,意味着在我们社会肌体的内部,可能存在着未被察觉的传播链条,病毒或许正在某个隐秘的角落悄然传播,它不是一个冰冷的统计数字,而是一个明确的警示信号:任何麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,都可能为病毒的“破防”提供可乘之机。

“1”的警示:常态化防控的“压力测试”

这例本土病例,是对我们常态化疫情防控体系的一次现实“压力测试”。

它考验的是监测预警系统的灵敏度,这例病例是如何被发现的?是通过发热门诊的常规筛查,还是大规模核酸排查?其发现的速度,直接决定了我们能否跑在病毒前面,一个高效、敏感的早期监测体系,是及时发现“火星”、防止“燎原”的关键。

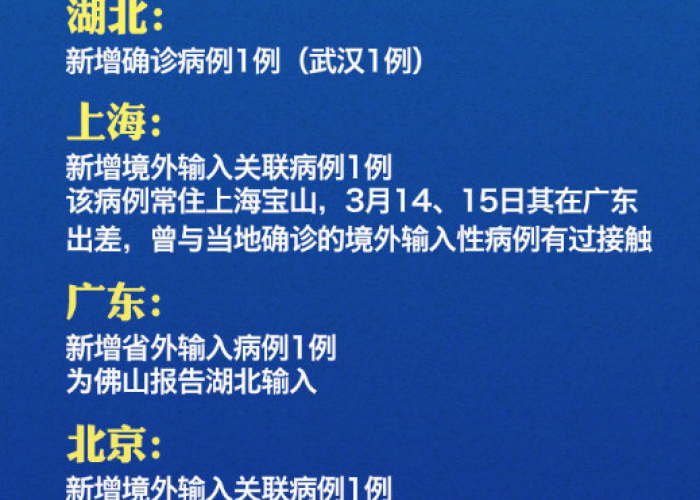

它考验的是流调溯源工作的精准度,这例患者的感染源头在哪里?是潜伏期超长的输入关联病例,还是经由被污染的进口物品引发的“物传人”?其活动轨迹有多广?密接、次密接人员能否被迅速、准确地锁定并管控?流调队伍的“福尔摩斯”式工作,是切断传播链的核心环节。

它考验的是社会公众的应对成熟度,消息公布后,是引发恐慌性抢购、地域歧视,还是能够理性看待、积极配合?公众的科学素养、规则意识以及在长期抗疫中形成的“肌肉记忆”,是打赢这场持久战最深厚的社会基础。

从“个案”到“全局”:我们该如何应对?

面对这“1例”带来的不确定性,我们既不能过度恐慌,也绝不能掉以轻心,正确的态度是:高度重视,科学处置,精准防控,常态坚持。

-

筑牢“外防输入”的立体防线。 境外输入是当前最大的风险源,必须持续加固从“国门”到“家门”的全链条防控,加强对入境人员、进口冷链食品及非冷链物品的检测与消杀,堵住一切可能的漏洞,这需要我们付出更高的经济与社会成本,但这是守护来之不易抗疫成果的必要代价。

-

拧紧“内防反弹”的安全阀门。 医疗机构、发热门诊要始终发挥“哨点”作用,药店对购买退烧、止咳等药物的人员信息登记制度必须严格执行,要持续推进疫苗接种,尤其是老年人群的接种率,构筑更坚固的免疫屏障。

-

保持个人防护的“标准配置”。 对于每一位公民而言,疫情防控早已融入日常生活,科学佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手、常通风、少聚集,这些看似简单的“老生常谈”,恰恰是最经济、最有效的个人防护手段,这例本土病例的出现,再次提醒我们,“三件套”“五还要”不能丢,要将其内化为一种生活习惯。

-

涵养理性平和的社会心态。 信息时代,谣言的传播速度有时快于病毒,面对零星散发的病例,我们应相信官方发布的权威信息,不造谣、不信谣、不传谣,对病例所在地区的人们,应给予理解与支持,而非标签化和歧视,团结与信任,是我们战胜一切困难的精神内核。

“31省新增23例确诊含1例本土”,这不仅仅是一行通报文字,它是当前疫情形势的缩影,也是一次深刻的全民提醒,它告诉我们,与病毒的斗争是一场漫长而艰巨的“马拉松”,而非短暂的“冲刺”,每一次零星病例的出现,都是对我们防控体系、社会治理能力和国民素养的检阅,唯有始终保持警惕,以科学之策应对非常之疫,以团结之力共筑防控长城,我们才能在“动态”中守护“清零”,在常态化防控中稳步走向最终的胜利,前方的路或许仍有颠簸,但只要我们方向一致,步伐坚定,便没有不可逾越的冬天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏