当第一例新型冠状病毒肺炎病例被发现至今,时间仿佛被拉长成了一个充满不确定性的隧道,我们无数次地站在隧道的这一端,眺望着远方那象征终结的光亮,反复叩问:疫情,究竟什么时候才能够结束?这个问题,已然成为全球数十亿人心中共同的悬案,答案或许远比一个简单的日期复杂——疫情的结束,并非一个整齐划一的历史时刻,而是一个漫长、反复且充满地域差异的社会化过程。

生物学终结的遥不可及:病毒将与人类共存

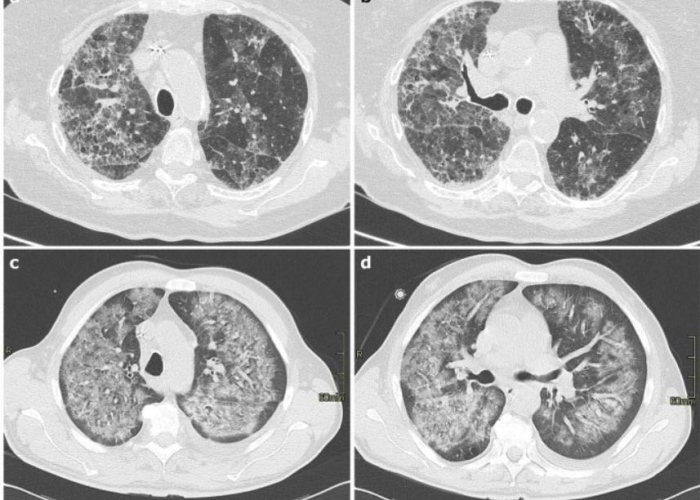

从纯粹的生物学视角来看,让一种像SARS-CoV-贰这样具有高传染性、且能不断变异的新型冠状病毒被彻底“消灭”,如同期望天花病毒被根除一样,目前看来几乎是一个不可能完成的任务,世界卫生组织以及众多病毒学家、流行病学家早已多次预警,新冠病毒将大概率与人类长期共存,成为一种常态化的地方性流行病,类似于流感,其奥密克戎变异株及其亚种所展现出的极强传播力和免疫逃逸能力,更是印证了这一判断。

我们等待的“结束”,并非病毒本身的完全消失或绝迹,它可能会随着季节变化而起伏,会以不同的毒株形式周期性地引发感染浪潮,我们与病毒的斗争,将从一场寻求全歼的“歼灭战”,转变为一场控制危害、降低影响的“持久管理战”。

社会认知与心理的“终结”:从恐慌到习以为常

疫情的社会性终结,或许比生物学终结更早到来,这指的是社会大众在心理和行为上对病毒威胁的感知发生根本性转变,当人们不再因每日新增病例数字而恐慌,不再将感染视为一件异常可怕的事情,当戴口罩、保持社交距离不再是强制性的律令,而成为一种可自由选择的个人习惯时,疫情在社会心理层面的“结束”便已悄然发生。

这个过程正在全球不同地区以不同的速度上演,在一些国家,尽管病例数仍有波动,但社会生活已基本恢复常态,人们的关注焦点已从疫情本身转移到经济复苏、地缘政治等其它议题上,这种“终结”的标志是:新冠病毒从占据头条新闻的“主角”,退居为公共卫生简报中的一个“常规项目”,它不再主导我们的谈话、决策和情绪,我们学会了与之共存而不被其完全支配。

公共卫生紧急状态的终结:一个相对清晰的里程碑

这是最具现实操作意义的一个“终点”,即各国政府及世界卫生组织宣布,取消为应对新冠疫情而实施的“国际关注的突发公共卫生事件”状态,以及各国相应的国家紧急状态,这意味着从官方层面认定,疫情最危急、最需要采取极端管控措施的阶段已经过去,医疗系统具备了常态化应对的能力。

这个终点伴随着一系列具体的政策调整:国际旅行限制的全面解除,强制隔离、大规模核酸筛查的终止,以及应急审批的疫苗、药物转入常规管理,这个终点是可期的,也是分地域、分阶段实现的,它依赖于疫苗接种的普及(包括加强针和针对新变种的疫苗)、有效抗病毒药物的可及性,以及医疗资源,特别是重症监护资源的充足储备。

全球性的不均衡终结:没有一个国家能独自宣告胜利

疫情在全球范围内的终结将是极度不均衡的,当发达国家依靠充足的疫苗和药物储备,率先进入“后疫情时代”时,许多发展中国家可能仍在与疫苗短缺、医疗系统崩溃作斗争,病毒在全球的传播链条只要在任何一环存在,就有催生新变异株并回传的风险,疫情的真正终结,必须建立在全球协作与公平的基础上,促进疫苗和药物的全球公平分配,支持弱势国家提升公共卫生能力,不仅是道德责任,也是保护全人类共同利益的必然选择,否则,我们面临的将是一个“结束”与“复发”不断循环的僵局。

重新定义“结束”,从等待到前行

回到最初的问题:“疫情什么时候才能够结束?” 我们或许永远等不来一个锣鼓喧天、普天同庆的“胜利日”,疫情的终结,更像是一段漫长雨季的消退,雨水不会在某刻戛然而止,而是渐渐变得稀疏,阳光穿透云层的时刻越来越长,直到人们某天意识到,出门已不必再随身携带雨具。

我们不应再被动地等待一个外部的、统一的“结束”信号,而应主动去构建和适应一种与病毒共存的“新常态”,这个新常态的核心,是依靠科学(疫苗、药物)、强大的公共卫生系统以及负责任的个人行为(如接种疫苗、在必要时做好防护),将病毒对个体健康和社会的总体影响降至可接受的低水平。

疫情的终点线,并非画在时间的某个刻度上,而是刻在我们应对能力的提升之中,当我们不再执着于追问“何时结束”,而是专注于如何更智慧、更坚韧地“继续生活”时,我们便已经走在了通往“终结”的道路上,这趟旅程,考验的不仅是我们的科学,更是我们的耐心、团结与智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏