重庆,这座以山城、火锅和魔幻3D地形著称的直辖市,在新冠疫情的风暴中,展现出复杂而坚韧的抗疫图景,从繁华的主城都市区到偏远的渝东北、渝东南山区,疫情的影响如涟漪般扩散,而重庆各地的应对策略则如同一幅精细的拼图,既有统一部署的宏观框架,也有因地制宜的微观调整,本文将深入剖析重庆各区域在疫情中的表现、挑战与应对,揭示这座超大型城市在公共卫生危机中的独特韧性。

主城都市区:疫情风暴眼与精准防控的试验场

主城都市区,包括渝中、江北、南岸、九龙坡等中心城区,是重庆的经济、文化和交通枢纽,也是疫情最早爆发和最为集中的区域,这里人口密集,流动性强,一旦出现病例,传播风险极高,在奥密克戎变异株席卷全球的背景下,主城各区经历了多轮疫情冲击。

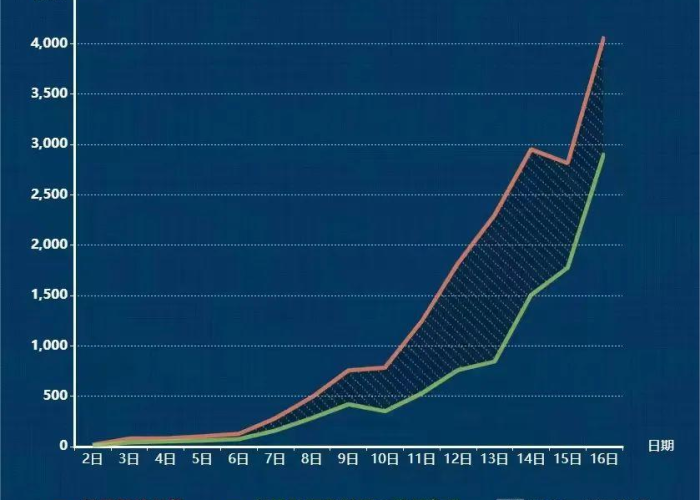

以2022年底的一波疫情为例,沙坪坝区、渝北区等成为高风险区聚集地,当地政府迅速启动应急机制,采取了“分区分类”的精准防控策略,在出现聚集性疫情的小区,实行“足不出户、上门服务”的封控措施;在周边区域,则通过常态化核酸检测、轨迹追踪和风险区划分,最大限度减少对经济社会运行的影响,重庆的“黄码”人员专用核酸检测点、临时管控区的物资保供体系,以及基于“渝快办”平台的健康码系统,都在主城区得到了最密集的应用和检验。

挑战也显而易见,高层住宅的垂直传播风险、老旧小区管理难度大、流动人口轨迹复杂等问题,给流调溯源带来了巨大压力,重庆通过整合社区网格员、志愿者和下沉干部力量,构建了“横向到边、纵向到底”的防控网络,努力在动态清零与民生保障之间寻找平衡。

渝东北地区:生态屏障下的输入性风险与防御战

渝东北地区,包括万州、开州、梁平等区县,地处三峡库区,是重庆的东北门户,这里与湖北、陕西接壤,在疫情初期,面临着严峻的输入性风险,万州区作为渝东北的中心城市,曾因早期病例输入而承受巨大压力。

该区域的防控重点在于“外防输入”,高速公路出口、火车站、省界通道设立了层层检疫点,对来渝返渝人员严格执行“入渝即检”、健康码查验和隔离管控措施,由于渝东北地区农村面积广、留守老人多,基层医疗卫生资源相对薄弱,防控难度较大,当地通过“村村响”广播、流动宣传车、村干部包户等方式,加强农村地区的防疫宣传和健康监测,防止疫情向农村扩散。

在疫情平稳期,渝东北地区利用其生态优势,发展康养旅游等产业,但疫情反复导致的人员流动限制,也给当地经济带来了冲击,如何统筹疫情防控与乡村振兴,是渝东北面临的长远课题。

渝东南地区:少数民族聚居区的特色防控与文化韧性

渝东南地区,包括黔江、酉阳、秀山等区县,是土家族、苗族等少数民族的聚居地,地处武陵山区,地形复杂,交通相对不便,这里的疫情虽然总体规模较小,但一旦发生,医疗资源的可及性将成为巨大挑战。

针对地域特色,渝东南的防控策略更注重“群防群治”,少数民族村寨利用传统的寨老、族长等民间权威,配合政府开展防疫工作,将现代防控知识融入民族语言和习俗中进行宣传,取得了良好效果,一些村寨将集会活动改为线上进行,或利用民族节日宣传接种疫苗的重要性。

渝东南的旅游业受疫情冲击严重,著名的桃花源景区、龚滩古镇等一度冷清,当地在严格落实“限量、预约、错峰”开放的前提下,探索“云旅游”等新模式,并利用疫情间歇期苦练内功,提升基础设施和服务质量,为后疫情时代的复苏积蓄力量。

跨区域协同与全域统筹:重庆抗疫的“一盘棋”

重庆的抗疫并非各区各自为战,而是在市委、市政府的统一领导下,形成了全域协同的“一盘棋”格局,市疾控中心负责全市的疫情研判、病毒基因测序和技术指导;主城区的优质医疗资源通过远程会诊、人员支援等方式,对口帮扶渝东北、渝东南地区;应急物资和保供车辆在全市范围内统一调度,确保任何一个区域都不因疫情而“断流”。

特别是在大规模核酸检测和疫苗接种中,重庆展现了强大的组织动员能力,从都市商圈到山区村小,检测点和接种点遍布全域,努力构建全民免疫屏障,大数据技术则贯穿始终,“疫情地图”实时更新,为精准决策提供支持。

挑战与反思:面向未来的韧性城市建设

尽管重庆的抗疫取得了显著成效,但过程并非一帆风顺,疫情暴露了区域间公共卫生资源的不均衡,尤其是基层医疗机构的诊疗能力和重症救治资源有待加强,重庆需进一步加大对偏远区县公共卫生的投入,推动医疗资源下沉。

如何平衡疫情防控与经济发展、民生保障、心理疏导,是一个永恒的难题,重庆在疫情期间推出的助企纾困政策、对困难群体的临时救助、以及心理热线服务,都是有益的尝试,但长效机制仍需完善。

重庆各地的疫情应对,是一幅融合了都市智慧、乡村韧性与民族特色的全景画卷,从嘉陵江畔到武陵山中,重庆人民用坚守与创新,书写着山城独有的抗疫史诗,这场阻击战不仅考验着一座城市的应急管理能力,更深刻启示我们:构建一个既能应对突发危机,又能保障人民福祉的韧性社会,是后疫情时代所有城市共同的方向,重庆的经验与教训,无疑将为全球同类城市的公共卫生治理提供宝贵的中国样本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏