据北京市卫生健康委员会最新通报,昨日(具体日期需根据实际情况填写,例如2023年10月X日),北京市新增10例本土新冠肺炎确诊病例,均为轻型或普通型病例,这一数据引发了广泛关注,因为北京作为中国的首都和国际大都市,其疫情动态牵动着全国乃至全球的神经,新增病例的出现,不仅提醒我们疫情尚未结束,还促使相关部门迅速采取强化防控措施,以遏制病毒传播,本文将详细分析这10例新增病例的背景、影响及应对策略,并探讨其对市民生活和社会经济的潜在冲击。

新增病例背景分析:源头与传播链待查明

根据官方通报,这10例新增病例分布在北京多个区域,包括朝阳区、海淀区和丰台区等,其中部分病例与已知的聚集性疫情相关,另一些则源头尚不明确,正在紧急流调中,初步调查显示,这些病例多数为密切接触者或与高风险场所有关,例如一家餐饮场所或社区活动点,北京市疾控中心已启动应急响应,对相关场所进行环境采样和消毒,并对密切接触者实施隔离观察,截至目前,所有病例均已转运至定点医院接受治疗,病情稳定。

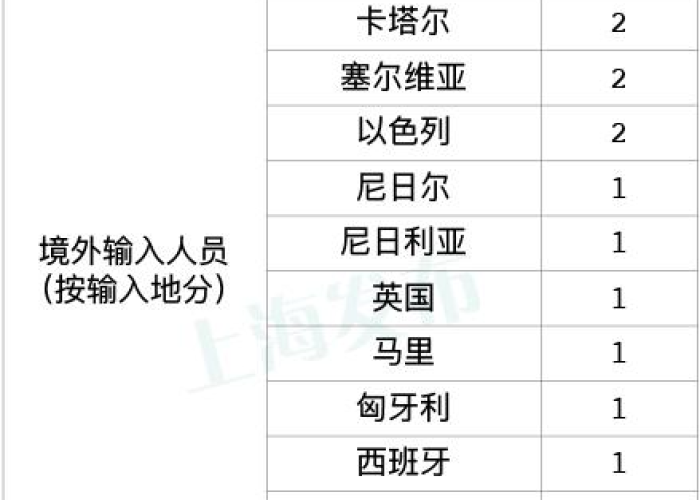

这一新增数据相比前几日的零星病例有所上升,可能暗示着潜在的社区传播风险,专家分析认为,北京作为人口密集的超大城市,流动人口多、国际交往频繁,疫情反弹的压力始终存在,此次新增10例,或许是境外输入病例引发的本土传播,或是隐性传播链的显现,相关部门正通过大数据和基因测序技术,追踪病毒溯源,以尽快切断传播途径,值得注意的是,这10例新增病例中,有部分患者已接种过新冠疫苗,但疫苗的保护作用在变异毒株面前可能减弱,这提醒我们需持续关注疫苗有效性并加强个人防护。

防控措施再升级:从局部到全面的应对策略

针对新增病例,北京市政府迅速行动,于昨日晚间召开新闻发布会,宣布升级防控措施,对涉及疫情的区域实施临时管控,包括封闭管理部分小区、暂停大型聚集活动,并加强公共场所的扫码、测温措施,全市范围内启动大规模核酸检测,重点区域居民需在48小时内完成检测,以筛查潜在感染者,学校、企事业单位被要求严格落实健康监测,鼓励远程办公和线上教学,减少人员流动。

这些措施并非首次实施,但此次升级更注重精准防控,朝阳区某街道已划定为中风险地区,居民非必要不外出;交通部门加强了进京通道的查验,对来自高风险地区的人员实行闭环管理,从经济角度看,这些防控举措可能会对本地商业造成短期冲击,尤其是餐饮、旅游和零售业,但官方强调将平衡疫情防控与经济社会发展,提供必要的财政支持,历史经验表明,北京的快速响应往往能有效控制疫情扩散,例如2022年初的疫情反弹就在两周内得到遏制,本次新增10例,预计将通过类似手段在短期内实现动态清零。

对市民生活的影响:焦虑与适应并存

新增10例确诊病例的消息一经发布,便在社交媒体上引发热议,许多市民表达了对疫情反弹的担忧,日常生活中,出行、购物和社交活动受到直接影响,部分地铁线路和公交车站因管控而调整运营;商场和超市加强了人流限制,导致排队时间延长;一些市民被迫取消原定的旅行计划,转而选择居家休息,从心理层面看,这种不确定性可能加剧公众的焦虑情绪,尤其是对老年人和有基础疾病的人群而言。

北京市民在历次疫情中已积累了一定的适应能力,许多人主动配合核酸检测,自觉佩戴口罩,并减少不必要的聚会,社区志愿者和医务人员再次奔赴一线,提供物资配送和健康咨询等服务,体现了社会的凝聚力,从长远看,这次新增病例或许能推动数字化生活的进一步普及,例如线上购物、远程办公和虚拟娱乐的兴起,它也提醒我们,疫情防控是一场持久战,个人卫生习惯和公共卫生意识需持续强化。

社会经济影响与未来展望

新增10例病例对北京的社会经济层面产生了涟漪效应,在短期内,本地GDP增长可能放缓,因为防控措施会抑制消费和投资,餐饮业和旅游业可能面临客流量下降,而制造业和物流业则可能因供应链中断而受影响,但从积极面看,北京的医疗资源和应急体系较为完善,能够快速应对挑战,政府已出台纾困政策,如减免税费和提供贷款支持,以帮助企业渡过难关。

展望未来,北京疫情的控制将依赖于疫苗接种、科学防控和国际合作,截至目前,北京的新冠疫苗接种率已超过90%,但加强针的推广仍需加速,专家建议,市民应继续保持警惕,避免麻痹思想,同时支持全球抗疫努力,因为疫情是全球性问题,任何地区的反弹都可能波及他处,此次新增10例,或许是一个警示,促使我们反思疫情防控的短板,并推动公共卫生体系的进一步优化。

北京昨日新增10例本土确诊病例,虽数量不多,但凸显了疫情反复的复杂性和防控工作的艰巨性,通过快速响应和全民配合,我们有信心遏制病毒传播,守护城市安全,这更需要每个人的努力:坚持科学防护、积极接种疫苗、保持理性心态,让我们共同面对挑战,期待一个更健康的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏