2020年初,新冠疫情席卷全球,中国迅速采取了大规模防控措施,方舱医院作为临时医疗设施,在武汉等疫情重灾区拔地而起,成为救治轻症患者、缓解医疗资源压力的关键,在这场没有硝烟的战争中,一群默默无闻的民工群体——方舱医院民工,用他们的汗水与坚韧,筑起了生命的防线,他们不仅是建筑工人,更是疫情中的无名英雄,他们的故事折射出中国社会的韧性与人文关怀,本文将探讨方舱医院民工的背景、贡献、生活困境及其时代意义,旨在唤起对这些普通劳动者的尊重与记忆。

方舱医院的建设堪称“中国速度”的典范,以武汉为例,在疫情暴发的高峰期,短短十几天内,多座方舱医院从无到有,迅速投入使用,例如洪山体育馆方舱医院、武汉国际会展中心方舱医院等,提供了数万张床位,这些奇迹的背后,是成千上万民工的日夜奋战,他们大多来自农村地区,是建筑、装修、水电等行业的普通工人,疫情爆发时,许多人主动请缨或响应政府号召,奔赴一线,据统计,仅武汉方舱医院建设就动员了超过数万名民工,他们中有的放弃了春节团聚,有的冒着感染风险,只为尽快完成工程,这些民工的平均年龄在30-50岁之间,多数是家庭的经济支柱,他们的参与不仅出于生计,更源于对社会的责任感。

方舱医院民工的贡献体现在多个层面,在技术层面,他们负责场地平整、隔断搭建、水电安装、医疗设备调试等繁重工作,在武汉雷神山医院和火神山医院的建设中,民工们连续作业,每天工作超过12小时,甚至通宵达旦,一位来自河南的民工李师傅在采访中回忆,他和工友们仅用三天就完成了一个区域的隔断安装,确保了方舱医院及时收治患者,这种高效率不仅保障了医疗资源的快速到位,还降低了疫情扩散风险,在心理层面,民工们的付出传递了团结与希望,他们的身影被媒体记录,成为社会正能量的象征,激励了更多人参与抗疫,民工们还承担了后勤保障工作,如物资运输和环境卫生维护,确保了方舱医院的正常运转,可以说,没有这些民工的辛勤劳动,方舱医院难以在短时间内发挥如此巨大的作用。

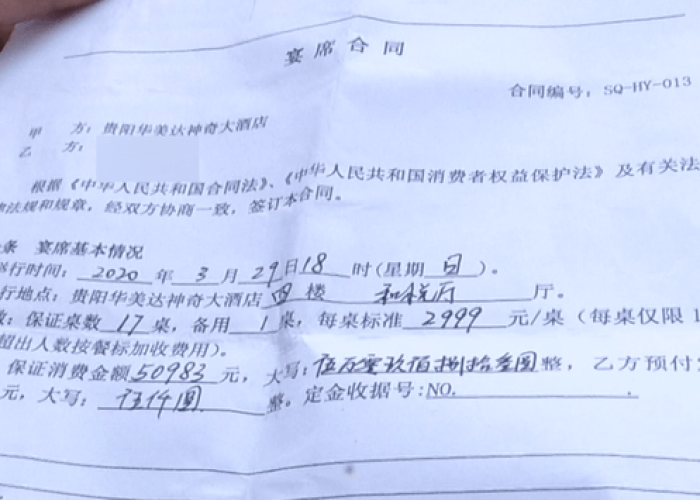

方舱医院民工的生活却充满了艰辛与挑战,他们面临极高的健康风险,工地环境拥挤,防护物资初期短缺,许多民工只能依靠简单的口罩和消毒液自我保护,据报道,部分民工在施工过程中感染新冠病毒,但大多数人坚持工作,直至项目完成,他们的生活条件艰苦,工地上,民工们往往住在临时搭建的帐篷或简陋宿舍里,饮食简单,睡眠不足,心理压力也不容忽视——远离家人、面对疫情的不确定性,许多人承受着焦虑和孤独,更令人痛心的是,一些民工在工程结束后,遭遇了工资拖欠或就业困难的问题,疫情导致经济放缓,许多民工返乡后难以找到新工作,生活陷入困境,这些现实问题凸显了民工群体在社会保障体系中的脆弱性,呼吁更多的政策关注。

方舱医院民工的故事,不仅是疫情时期的特殊记忆,更是中国社会发展的一面镜子,从历史角度看,民工一直是城市化进程中的主力军,从改革开放以来的农民工潮,到如今的方舱医院建设,他们始终是国家建设的基石,疫情中,他们的无私奉献体现了中国传统文化的集体主义精神,也与全球抗疫中的志愿者精神相呼应,从社会意义看,民工群体的付出提醒我们,在灾难面前,每一个普通人都可以成为英雄,他们的故事应当被写入历史,激励后代珍惜和平与健康,这也反思了社会对民工权益的保护不足——完善劳动保障、提高医疗福利和心理健康支持,应成为未来政策的重中之重。

方舱医院民工是疫情中不可忽视的群体,他们用双手筑起了生命的方舟,用汗水书写了时代的壮歌,在百度搜索中,关于他们的记录或许零散,但他们的精神永存,作为社会的一员,我们应当铭记这些无名英雄,给予他们应有的尊重与关怀,随着疫情渐远,方舱医院可能成为历史,但民工们的奉献将永远激励我们前行——在挑战中团结,在平凡中伟大,或许,当我们回顾这段岁月时,会感叹:正是这些普通人的光芒,照亮了黑暗中的希望之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏