新冠病毒(SARS-CoV-2)自2020年初爆发以来,已成为全球关注的公共卫生问题,随着病毒变异和科学研究的深入,人们对感染后的症状出现时间有了更清晰的认识,本文将详细探讨新冠病毒感染后一般几天出现症状,并结合权威数据和个人防护建议,帮助读者科学应对潜在风险。

新冠病毒感染的潜伏期基本概念

潜伏期是指从病毒侵入人体到首次出现临床症状的时间间隔,对于新冠病毒,世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心的研究表明,其潜伏期通常为2至14天,中位数约为5至6天,这意味着大多数感染者在接触病毒后的5-6天内会开始出现症状,但极少数案例可能短至1天或长至14天。

这一范围的差异主要受病毒变异、个体免疫状态和感染剂量等因素影响,奥密克戎(Omicron)变异株的潜伏期较短,平均为3至4天,而原始毒株的潜伏期则较长,了解潜伏期有助于早期识别感染风险,并及时采取隔离措施。

症状出现的时间规律及影响因素

-

常见症状的出现时间

新冠病毒感染后,症状通常以非特异性表现开始,如乏力、喉咙痛或低热,随后可能发展为咳嗽、呼吸急促或味觉丧失,研究显示,约80%的感染者会在接触病毒后5至7天内出现明显症状,但值得注意的是,约20%-40%的感染者可能始终无症状,但仍具传染性,这增加了社区传播的隐蔽性。 -

影响潜伏期的关键因素

- 病毒载量:感染时接触的病毒数量越高,潜伏期可能越短,在密闭空间与感染者长时间接触,症状出现更快。

- 年龄与免疫力:老年人和免疫功能低下者可能潜伏期更短,且症状更严重;年轻人或接种过疫苗者可能潜伏期延长或症状轻微。

- 变异毒株:奥密克戎株的潜伏期普遍短于德尔塔(Delta)株,这与病毒复制速度加快有关。

- 个人行为:吸烟、慢性疾病(如糖尿病或心脏病)可能缩短潜伏期并加重病情。

-

特殊案例与数据支持

根据《柳叶刀》和《新英格兰医学杂志》的统计,约97.5%的感染者在11.5天内出现症状,极少数案例超过14天,在中国早期疫情中,有报道显示个别感染者潜伏期达24天,但这类情况极为罕见,可能与检测误差或二次暴露有关。

潜伏期的科学意义与公共卫生建议

了解潜伏期对于防控疫情至关重要,短潜伏期意味着病毒传播速度更快,需加强早期筛查和隔离;长潜伏期则提示需延长观察期,以下建议基于当前科学共识:

- 自我监测与检测:在暴露于高风险环境后,应连续14天监测体温和症状,若出现疑似症状,立即进行抗原或核酸检测。

- 隔离与社交距离:即使无症状,也可能在潜伏期传播病毒,密切接触者需隔离至少5天,并佩戴口罩以减少传播风险。

- 疫苗接种的重要性:疫苗虽不能完全阻止感染,但可缩短潜伏期、减轻症状,并降低重症率,研究显示,接种加强针后,潜伏期可能延长至7天以上,为免疫系统争取应对时间。

- 公共卫生政策参考:各国隔离期(如7-10天)的制定正是基于潜伏期数据,以平衡经济和社会运行需求。

科学认知与个人防护并重

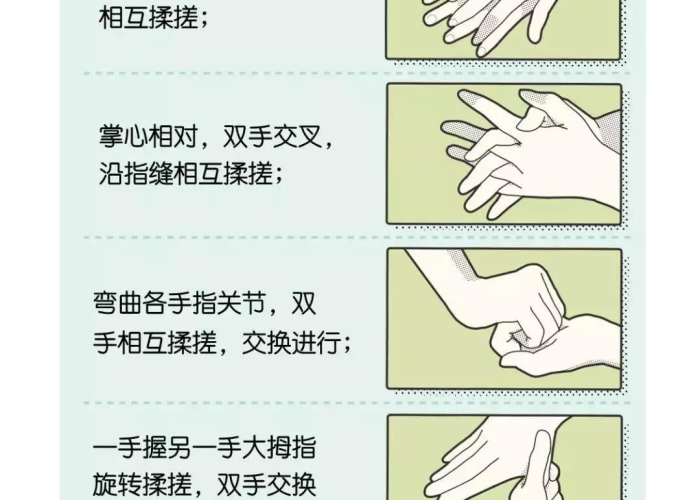

新冠病毒感染后症状出现的时间虽以2-14天为主,但个体差异显著,随着病毒演变,潜伏期可能进一步缩短,这要求我们保持警惕,通过科学防护降低风险,日常中,勤洗手、戴口罩、接种疫苗和避免聚集仍是有效手段,若出现症状,及时就医并隔离,不仅能保护自己,也能为全球抗疫贡献力量。

通过以上分析,我们希望读者能更理性地看待新冠病毒潜伏期,既不恐慌也不松懈,以科学态度应对后疫情时代的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏