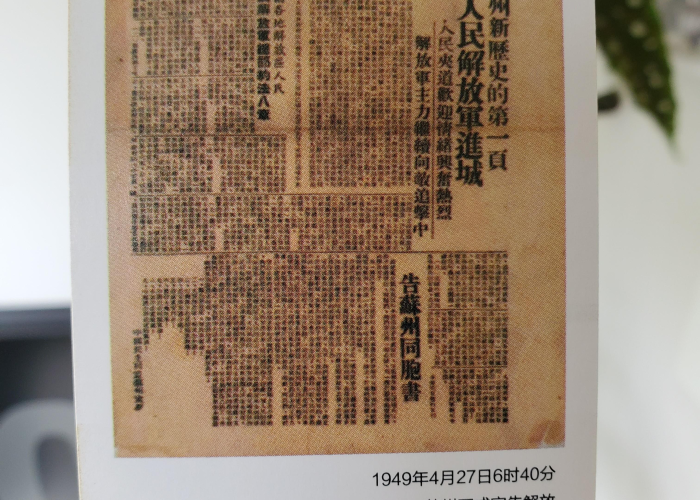

在疫情防控政策优化调整的背景下,中国各地正经历着从大规模核酸检测向精准医疗服务的转型,苏州,这座以古典园林和现代经济闻名的城市,率先将闲置的核酸采样亭改造为发热诊疗室,成为全国关注的创新举措,这一转变不仅解决了医疗资源紧张的问题,更体现了城市治理中的人文关怀与务实智慧,为其他地区提供了可借鉴的范例。

从“核酸亭”到“诊疗室”:一场及时的转型

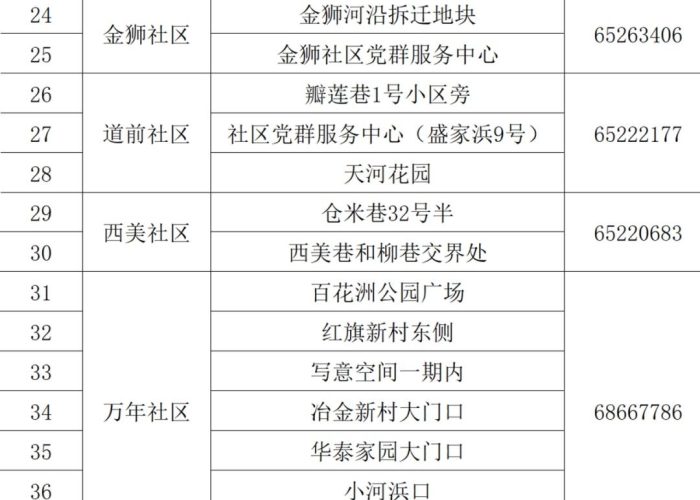

2022年底,随着中国优化疫情防控措施,社会面核酸检测需求大幅减少,大量核酸采样亭面临闲置或拆除的困境,冬季呼吸道疾病高发,发热患者激增,医院门诊排长队、交叉感染风险加大,基层医疗服务压力骤增,苏州相关部门迅速响应,在短短几周内,将部分核酸采样亭改造为发热诊疗站或便民医疗点,这些站点通常设在社区、广场等人口密集区域,配备基本医疗设备和药品,由社区医生或志愿者值守,为轻症发热患者提供初步诊疗、用药指导和健康咨询,在苏州姑苏区,一些改造后的站点还接入医保系统,支持直接结算,方便居民就近就医。

这一转型绝非偶然,苏州作为经济发达城市,长期注重公共服务的精细化与创新性,核酸亭的改造避免了资源浪费,据估算,单个亭子的改造成本仅数千元,远低于新建医疗设施的费用,它延续了核酸亭的“便民”属性,让其从疫情防控的象征转变为健康守护的驿站,市民王女士在接受采访时感慨:“以前排队做核酸,现在走几步就能看发烧,省去了医院拥挤的麻烦,感觉特别贴心。”

城市治理的温度:以人为本的实践

苏州核酸亭的改造,核心在于“以人为本”的城市治理理念,在转型过程中,政府充分考虑了市民的需求与体验,站点设计保留了核酸亭的紧凑结构,但内部进行了升级:添加了取暖设备、药品柜和简易诊断工具,确保患者在冬季也能舒适就诊;服务时间灵活延长,部分站点甚至提供24小时在线咨询,通过数字化手段弥补物理空间的不足,针对老年人、儿童等弱势群体,站点还开辟绿色通道,确保他们能优先获得帮助。

这种细微处的关怀,提升了市民的获得感与安全感,在社交媒体上,许多苏州网友分享了自己的就诊经历,称此举“暖心又实用”,一位当地医生表示:“过去核酸亭是防控的‘哨点’,现在成了健康的‘前哨’,它拉近了医患距离,也让基层医疗更接地气。”从更深层次看,这一举措缓和了疫情政策转变期的社会焦虑,当大众面对病毒传播风险时,便捷的诊疗服务就像一颗定心丸,减少了恐慌和盲目囤药的行为。

智慧与可持续性:资源再利用的典范

苏州的实践还彰显了城市治理的智慧与可持续性,核酸亭作为特定时期的产物,若直接废弃,将造成巨大的财政和环境浪费,据统计,中国各地曾建有数十万个核酸亭,许多因设计单一而难以复用,苏州通过创新改造,探索出了一条“平急两用”的路径:平时作为发热诊疗室,应急时也可快速转换为传染病监测点或疫苗接种站,这种灵活性,提高了公共设施的利用效率,符合绿色发展的要求。

更重要的是,它为其他城市提供了经验,深圳、杭州等地已开始效仿类似做法,将核酸亭改造为便民驿站、环卫工休息室或图书角,苏州的案例表明,城市治理不应局限于“拆除”与“新建”,而应注重“转化”与“升级”,通过整合社区资源、发动社会力量,这些小小的亭子成了城市更新中的“活细胞”,持续服务于民。

如何让创新走得更远

尽管苏州的转型广受好评,但也面临一些挑战,部分站点存在药品储备不足、医护人员短缺等问题;长期运营中,资金和维护需进一步制度化;如何将此类服务扩展到农村地区,仍需探索,苏州计划通过公私合作模式,引入更多医疗资源,并利用5G和人工智能技术,打造“智慧诊疗亭”,实现远程诊断和健康数据管理。

从宏观视角看,核酸亭的改造是中国城市治理现代化的一个缩影,它提醒我们,公共服务应以问题为导向,在变革中寻找机遇,正如一位城市管理专家所言:“苏州的做法不是终点,而是起点,它告诉我们,城市设施可以像乐高一样,根据需求重新组合,这才是真正的可持续。”

苏州核酸亭变发热诊疗室,看似是一次简单的功能转换,实则蕴含了深刻的社会意义,它用最小的成本,解决了急迫的民生问题,展现了城市在危机中的应变能力与温情,当这些白色小亭再次点亮灯光,它们不再只是历史的印记,而是面向未来的守护站,在建设人民城市的道路上,这样的创新值得更多掌声与思考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏