每年四月,一个全民性的话题总会准时升温,霸占热搜,引发无数打工人的翘首以盼与精心盘算——五一假期到底放几天?当朋友圈开始晒出旅行计划,当各大App推送机票酒店攻略时,一个更深层次的疑问也浮上水面:我们欢庆的“五一黄金周”或“五一小长假”,其真正的法定假日究竟有几天?这看似简单的问题,背后却交织着中国假日制度的演变、调休政策的博弈以及公众对休息权的复杂情感,本文将为您彻底拆解这一迷思,探寻“五一放几天假”与“五一法定假日是几天”这两个问题背后的真相。

现状直击:当下五一假期的“标准配置”

根据中国政府网发布的《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》,每年的五一假期安排基本已成定式:通过调休,形成连续5天的假期。 2024年的安排是5月1日至5日放假调休,共5天,4月28日(星期日)和5月11日(星期六)则需要上班。

这“五天乐”的配置,为长途旅行、探亲访友、休闲娱乐提供了宝贵的时间窗口,极大地刺激了消费市场的活力,成为了名副其实的“小黄金周”,这连续五天的狂欢,并非全部都是法定的带薪假日。

追根溯源:五一法定假日的“瘦身”史

要理解当下的安排,我们必须回顾历史,中国的五一劳动节法定假日,经历了一段从长到短的演变过程。

- “黄金周”时代(2000-2007年): 1999年,为刺激消费、拉动内需,国务院修订了《全国年节及纪念日放假办法》,将春节、五一、国庆的假期通过与前后的双休日拼接,分别形成了长达7天的“黄金周”,那时的五一,是实实在在的七天长假,法定假日为3天(5月1日、2日、3日),加上两个周末调休。

- “瘦身”与新增(2008年至今): 2007年,国家对假日制度再次进行重大调整,五一黄金周被取消,其法定假日从3天缩减为1天,即仅有5月1日当天为法定的五一国际劳动节假日,新增了清明、端午、中秋三个传统节日各1天的法定假日,这一调整旨在分散假期,弘扬传统文化,缓解单一黄金周带来的交通、景区压力。

一个明确的答案浮出水面:自2008年起,五一劳动节的法定假日就是且仅是5月1日这一天。

拆解“五天乐”:调休的艺术与争议

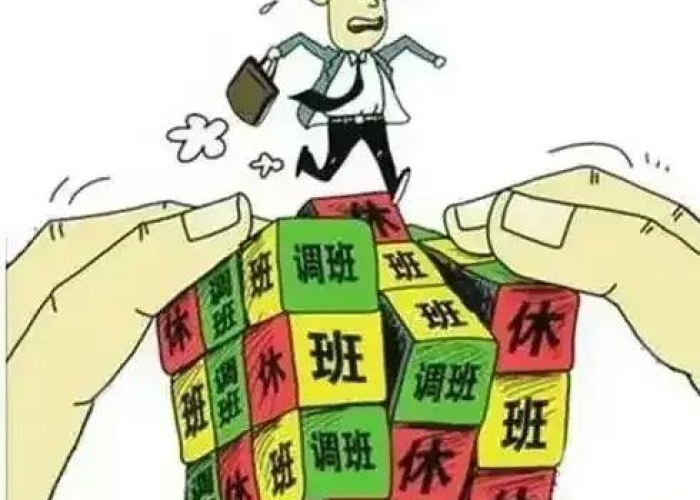

既然法定只有一天,那我们现在享受到的5天假期从何而来?答案就是“调休”。

- 拼凑的逻辑: 以典型的5天假期为例,其构成通常是:1天法定假日(5月1日)+ 两个本应休息的周末双休日(2天)+ 通过调休用两个周末的上班日换来的2天,就是用“预支”和“偿还”周末的方式,人为地制造出一个更长的连续假期。

- 调休的双刃剑效应:

- 积极面: 长假期无疑方便了民众安排远距离行程,促进了旅游业、餐饮业、零售业等相关产业的繁荣,对经济发展有显著的推动作用,它也满足了人们对于“诗和远方”的渴望,提升了生活幸福感。

- 争议面: 调休制度也饱受诟病。“凑出来的长假”往往意味着假期前后需要连续工作多日,打乱了正常的工作生活节奏,容易导致身心俱疲,被网友戏称为“假期前后体验式上班”,集中出行造成的人山人海、交通拥堵、体验感下降等问题,也削弱了长假的休闲品质。

深层思考:假期安排背后的多元考量

五一假期的安排,绝非一个简单的数字游戏,它反映了多重社会诉求的平衡。

- 经济驱动: 长假期是刺激消费的强心剂,集中的假日消费能有效拉动GDP增长,这是政策制定中一个非常重要的考量因素。

- 民生福祉: 保障公民的休息权,提供足够的休闲时间,是提升国民幸福感和社会和谐度的重要方面,长假期为家庭团聚、个人发展提供了可能。

- 文化与传统: 虽然五一本身是国际性节日,但假期安排也需要与中国的传统节日体系相协调,形成分布相对均匀的全年假期格局。

- 效率与公平: 需要权衡长假对各行各业正常运行带来的影响,以及是否能普惠到所有劳动者,并非所有人都能完整享受到法定的调休假期。

未来展望:对假期模式的更多想象

随着社会的发展,关于假期制度的讨论也愈发多元,是否应该全面落实带薪年假制度,让员工能更自由地安排休假?是否可以考虑推行更灵活的“错峰休假”或“弹性长假”模式,以缓解集中休假带来的种种弊端?这些探讨都预示着,未来的假期安排或许会朝着更加人性化、多样化的方向发展。

回到最初的问题:“五一放几天假?”——答案是通过调休,我们通常享受连续5天的假期。“五一法定假日是几天?”——真相是仅有5月1日这1天,这“1”与“5”的差距,浓缩了中国假日制度变迁的历程,体现了政策制定者在经济、民生与文化间的精巧平衡,也承载了亿万国人对于休息与自由的复杂情感,下一次,当您规划五一行程时,或许会对这“得来不易”的五天,有一份更深刻的理解,在享受假期的同时,也不妨思考,我们理想中的休假方式,究竟应该是怎样的图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏