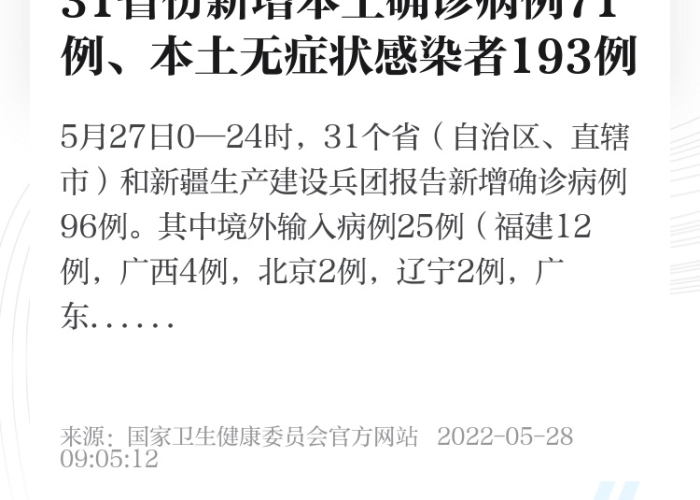

自新冠疫情暴发以来,作为中国北方重要港口城市和首都北京“护城河”的天津,其每一次疫情波动都牵动着全国的神经,天津的疫情来源,并非单一、静态的图景,而是一幅由境外输入、冷链传播、本土隐匿传播等多条线索交织而成的动态、复杂的流行病学画卷,深入剖析天津疫情的来源,不仅是对过去经验的总结,更是为未来精准防控提供镜鉴。

境外输入的“前沿阵地”:海空门户的防控压力

天津作为国际性港口城市和重要的交通枢纽,其疫情来源的首要特征便是显著的“外防输入”压力,这一压力主要来自两个方向:

-

国际航班入境:天津滨海国际机场承担着首都机场国际航班分流的重任,以及本身固有的国际航线,来自全球不同国家和地区,尤其是疫情高发区的入境人员,是输入性病例的最直接来源,尽管有着严格的入境检疫、隔离观察措施,但新冠病毒,特别是奥密克戎等变异株,具有潜伏期长短不一、存在潜伏末期排毒等特点,极少数病例可能在隔离期间未能被及时发现,从而引发后续的本土传播,天津多次疫情溯源结果都指向了境外输入病例或其关联的隔离酒店环境,凸显了“国门”一线防控的极端重要性与复杂性。

-

港口船舶人员:天津港是世界级人工深水大港,往来国际货轮频繁,船员换班、物资补给等环节,都存在病毒通过“人-物”途径传入的风险,即便船员在靠港前已进行多轮检测,但海上航行时间长,环境封闭,仍可能存在检测窗口期或复阳情况,给本土防控带来不确定风险。

冷链传播的“典型样本”:物传人风险的集中体现

天津是国内最大的冷链进口口岸之一,大量冷冻食品(尤其是畜禽肉、水产品)由此进入国内市场,这使得天津成为国内最早遭遇并识别出“冷链传播”链条的城市之一,其相关疫情来源的分析具有标志性意义。

-

“滨城大筛”与海联冷库:2020年11月,天津东疆港区瞰海轩小区疫情与滨海新区中新天津生态城海联冷库的进口冷冻食品环境样本阳性高度关联,这次疫情清晰地揭示了新冠病毒在低温、高湿的冷链环境中可以长期存活,并通过受污染的外包装或食品本身,感染接触的装卸工人、销售人员等,继而引发社区传播,天津为此迅速加强了进口冷链食品的“闭环管理”,推行“口岸检测、消杀入库、集中管理、溯源追溯”等机制,为全国提供了应对“物传人”的天津经验。

-

奥密克戎与冷链的再次警示:即使在病毒变异后,冷链传播的风险依然存在,后续的疫情溯源中,仍不时发现与进口冷链物品相关的传播链,这表明,对于天津这样的口岸城市,对进口货物的检测、消杀和从业人员的定期核酸筛查、闭环管理,必须作为一项长期性、基础性的防疫策略,不容有丝毫松懈。

本土隐匿传播的“潜在火种”:社区筛查与溯源挑战

除了清晰的输入链条,天津疫情来源的另一个特点是本土隐匿传播的发现。

-

奥密克戎的隐匿性与大规模筛查:2022年初,天津迎战奥密克戎变异株,成为中国首个正面迎战奥密克戎本土传播的大城市,当时的疫情源头经过缜密流调,高度聚焦于一位托管班工作人员及其学生,但最初的感染来源(“零号病人”)追溯异常困难,提示病毒可能已在社区中隐匿传播了一段时间,这次疫情充分暴露了奥密克戎传播速度快、隐匿性强的特点,天津迅速启动全市范围的多轮全员核酸检测,通过“筛”的方式找出“源”,遏制了疫情的进一步扩散,这种“大海捞针”式的筛查,本身就是对疫情潜在来源不明情况下的一种有效应对。

-

周边地区疫情的外溢影响:天津与北京、河北等地人员往来密切,经济生活高度融合,当周边省市出现本土疫情时,通过通勤、商务、物流等渠道,病毒极易输入天津,形成新的传播源头,天津的疫情来源分析,必须置于京津冀区域协同防控的大背景下考量,任何一地的失守都可能成为区域共同的风险点。

动态博弈中的“溯源”与“堵源”

天津的疫情来源呈现出多元化、动态化的特征,它既是境外疫情输入的“前沿”,也是冷链“物传人”的“高发区”,同时还面临着本土隐匿传播和区域外溢的“双重考验”,每一次疫情的溯源,都是一次与病毒赛跑的流行病学调查,需要运用基因测序、大数据追踪等科技手段,精准绘制传播链。

更重要的是,对“来源”的追溯,最终目的是为了更有效地“堵源”,天津在实战中不断强化口岸防控、冷链管理、区域协同、社区监测预警和快速响应能力,正是针对不同来源风险所构建的多层次、立体化防控体系,这场与病毒关于“来源”与“阻断”的复杂博弈仍将继续,而天津的经验与教训,无疑将为超大城市应对突发公共卫生事件提供宝贵的参考,唯有保持警惕,动态调整,方能守护好津门百姓的健康与安宁。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏