当“31省区市昨日新增本土54 161”这组数字再次出现在公众视野时,它已不像疫情高峰期那样能瞬间引爆全民焦虑,但依然像一份每日必读的“健康晴雨表”,精准地度量着神州大地上疫情的细微波动,这54例确诊病例与161例无症状感染者,并非冰冷统计数据的简单堆砌,其背后是31个省、自治区、直辖市正在进行的精准防控实践,是平衡经济社会运行与人民健康保障的复杂考卷。

数据拆解:54与161背后的疫情“地形图”

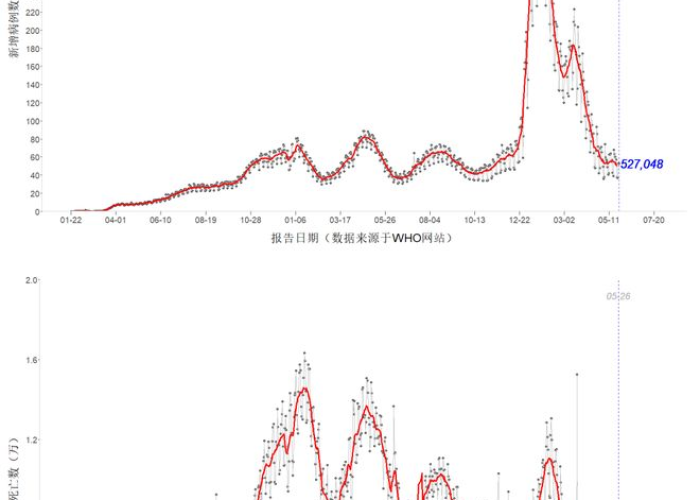

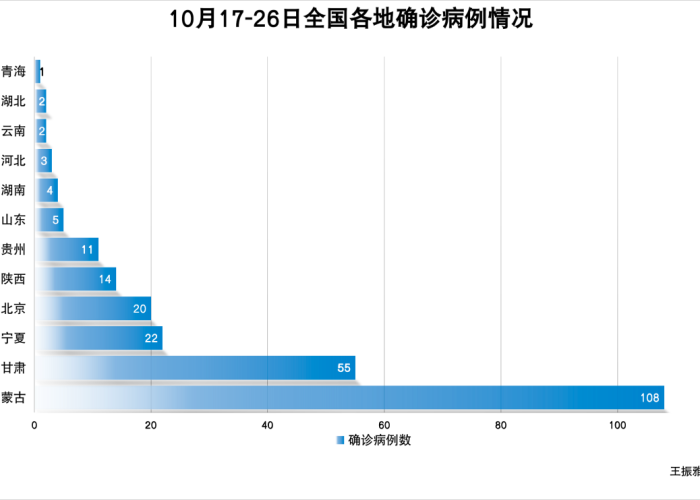

我们需要冷静解读这组数字,54例本土确诊,指向的是已有临床症状或肺炎表现的感染者,他们需要立即的医疗干预和清晰的流行病学调查,而161例无症状感染者,则如同水下的冰山,揭示了病毒在社区中潜在的、隐匿的传播链,这两者相加,描绘出当前国内疫情以“多点散发、局部聚集”为主要特征的“地形图”。

这215例新增,分散在31个省级行政区域,意味着没有形成大规模的、集中的疫情爆发点,而是呈现出高度碎片化的状态,这可能源于奥密克戎变异株更强的传播力和更短的潜伏期,使得任何一个输入性病例或潜在的传染源,都可能像一颗投入静湖的石子,在局部泛起涟漪,对于各地防控部门而言,这要求监测预警系统必须像高精度雷达一样,能够敏锐捕捉到每一个“微澜”,并迅速做出反应。

“动态清零”下的精准施策:一省一策,一区一策

面对如此分散的疫情态势,过去“一刀切”式的全面封控已非首选,31省区市正在践行的是“动态清零”总方针下的精准防控策略,每一个新增数字的背后,都可能对应着一个居民小区的临时管控、一个街道的核酸筛查、一条传播链的快速追溯、乃至一个城市的常态化核酸检测布局。

某个省份若出现零星病例,可能迅速启动重点区域核酸检测,划定中高风险区,进行精准流调与隔离;而另一个若发现的是与明确输入源头相关的病例,则可能采取更针对性的管控,避免影响社会面整体运行,这种“一省一策、一区一策”的精细化操作,其核心目标就是以最小范围、最短时间、最低成本控制住疫情,最大限度减少对正常生产生活秩序的影响,昨日新增的这215例,正是对这套日趋成熟的精准防控体系的一次常态化压力测试。

数字之外的挑战与应对:流调、检测与民生保障

“54+161”的数字背后,是无数基层疾控人员、社区工作者、医务人员的连夜奋战,快速、精准的流调(流行病学调查)是切断传播链的关键,他们需要像侦探一样,在纷繁复杂的信息中拼凑出病毒的传播路径,大规模核酸筛查则是摸清底数的重要手段,其组织效率与检测能力直接关系到防控窗口期的把握。

如何在管控的同时保障好封控区、管控区居民的生活物资供应、就医需求、心理疏导,同样是对城市治理能力的严峻考验,每一次局部疫情的有效处置,都是对“人民至上、生命至上”理念的生动诠释,也是对超大城市精细化管理水平的持续锤炼。

常态化防控中的个体责任:从“被动遵守”到“主动防护”

在31省区市每日更新的疫情数据中,我们每一个个体并非只是旁观者,疫情进入常态化防控阶段,个人的防护意识与行为同样构成防疫体系的重要一环,自觉遵守扫码、测温、戴口罩等防疫规定,按时完成常态化核酸检测,积极接种疫苗尤其是加强针,出现症状及时报备并就医……这些看似微小的举动,汇聚起来就是阻断病毒传播的“人民防线”。

“54+161”提醒我们,病毒仍未远离,麻痹思想和侥幸心理是疫情防控的大敌,保持警惕,做好个人防护,既是对自身和家人健康的负责,也是为全国疫情防控大局贡献力量。

“31省区市昨日新增本土54 161”,这行简短的数字通报,承载的是当前中国疫情防控的常态与决心,它反映了疫情形势的复杂性与反复性,也展现了各地在“动态清零”框架下不断优化的防控策略与执行力,面对病毒的不断变异与挑战,我们需要的是对科学防控的坚定,对精准施策的信心,以及每一位公民自觉履行的责任,唯有如此,我们才能在疫情泛起的“微澜”中,保持住社会发展的“定力”,稳步走向最终的胜利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏