在河北省石家庄市藁城区,小果庄这个名字或许并不为大众所熟知,但在中国一次性筷子产业中,它却是一个不容忽视的存在,这个看似普通的北方村庄,每年生产着数以亿计的一次性筷子,供应着全国各地的餐饮市场,在这庞大的产量背后,却隐藏着产业转型、环保争议与区域经济发展的复杂故事。

小果庄的筷子产业:从家庭作坊到集群化生产

小果庄的一次性筷子产业始于上世纪90年代,当时,随着中国经济的快速发展和餐饮行业的繁荣,一次性筷子的需求激增,小果庄凭借其便利的交通位置(靠近石家庄)和传统的木材加工基础,逐渐形成了一批以家庭为单位的一次性筷子加工作坊。

最初,这些作坊多以手工制作为主,生产设备简陋,产品也主要销往本地市场,但随着市场需求的不断扩大,小果庄的筷子产业开始走向机械化和规模化,2000年后,部分家庭作坊逐步升级为小型工厂,引进了自动化削切、打磨、消毒等设备,生产效率大幅提升,到2010年左右,小果庄已成为华北地区重要的一次性筷子生产基地之一,年产量占全国市场相当比例。

据不完全统计,目前小果庄及周边地区有一次性筷子生产企业超过50家,其中规模较大的企业年产能可达数千万双,这些企业大多形成了从木材采购、加工生产到销售物流的完整产业链,产品不仅覆盖国内各大城市,还出口至日本、韩国等东南亚国家。

环保争议:产业发展与生态压力的矛盾

小果庄的一次性筷子产业在快速发展的同时,也面临着严峻的环保质疑。

一次性筷子长期被环保主义者诟病为“森林杀手”,虽然小果庄的企业多宣称使用速生杨木、竹材等可再生资源,但实际生产中仍难以完全避免对天然林的消耗,据环保组织调查,每生产1万双木制一次性筷子,约需消耗一棵生长20年的大树,按小果庄的年产量估算,其对木材资源的需求量十分惊人。

筷子生产过程中的环境污染也不容忽视,漂白工序中可能使用的硫磺、双氧水等化学品,如果处理不当,会对土壤和水源造成污染;打磨环节产生的木屑粉尘,则会影响空气质量,尽管近年来当地政府加强了环保监管,要求企业安装污水处理和除尘设备,但一些小作坊仍存在违规排放现象。

更值得深思的是,在全球限塑、减塑的大背景下,一次性餐具的可持续性正受到越来越多质疑,欧盟已计划在2021年后禁止部分一次性塑料制品,中国多个城市也开始推行垃圾分类,限制一次性用品使用,这对以小果庄为代表的一次性筷子产业而言,无疑是一个严峻的挑战。

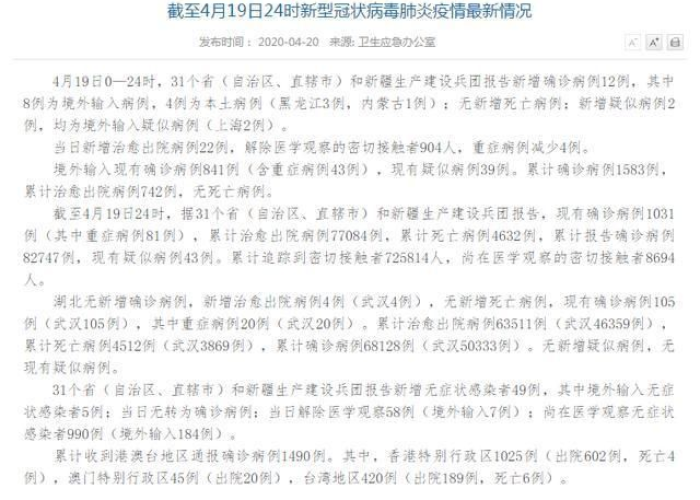

疫情冲击:行业洗牌与转型契机

2021年初,石家庄藁城区成为新冠疫情的暴发中心,小果庄更是首当其冲,严格的封控措施使得筷子生产几乎陷入停滞,大量订单被迫取消,企业损失惨重。

疫情暴露了小果庄筷子产业的脆弱性:过度依赖线下餐饮市场,抗风险能力不足,当餐饮业遭遇冲击时,筷子需求骤减,整个产业链随之震动,疫情期间消费者对卫生安全的关注度提高,也对一次性筷子的生产标准提出了更高要求。

危机中也孕育着转机,疫情后,部分有远见的企业开始调整战略:一是加强产品质量管控,引入更严格的消毒标准,争取食品级认证;二是开拓家庭消费市场,推出小包装产品;三是尝试转型升级,研发可降解材料制作的环保筷子。

未来之路:从“制造”到“智造”的产业升级

面对环保压力和市场竞争,小果庄的筷子产业正站在转型升级的十字路口。

材料创新是关键突破口,一些领先企业已开始试验竹纤维、秸秆、淀粉等可再生材料制作的可降解筷子,这类产品虽然成本较高,但符合环保趋势,有望开拓高端市场。

智能化改造是提升竞争力的必由之路,通过引进自动化生产线,企业可以减少人工成本,提高产品一致性和良品率,利用物联网技术建立产品溯源系统,可以增强消费者信任。

更重要的是,产业需要从简单的加工制造向品牌化方向发展,目前小果庄的筷子大多以贴牌形式销售,缺乏自有品牌,利润空间有限,未来应当培育区域品牌,通过设计创新提升产品附加值,例如开发文创联名款、定制款等特色产品。

小村庄与大产业的思考

小果庄的一次性筷子产业,是中国无数特色产业村的缩影,它们凭借敏锐的市场嗅觉和艰苦创业精神,在特定领域形成了产业集群,带动了当地就业和经济发展,但随着时代变迁,这些传统产业也面临着环保、技术、品牌等多重挑战。

未来小果庄能否成功转型,不仅关系到当地数千人的生计,也为中国农村工业化道路提供了重要参考,或许在不久的将来,我们会看到一个不一样的小果庄——不再是单纯的一次性筷子生产基地,而是绿色餐具研发中心和可持续产业示范区。

在这个过程中,需要企业家的远见、政府的引导和消费者的支持,只有当产业发展与环境保护达成平衡,小果庄的故事才能真正书写出圆满的结局。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏