霍乱作为一种古老的肠道传染病,曾多次在全球范围内引发大规模流行,给人类社会带来深重灾难,近年来,中国在霍乱防控方面取得了显著成效,但偶尔仍有散发病例报告,引发公众关注,本文将结合中国霍乱的历史背景、近期情况、防控措施及公共卫生体系建设,全面分析中国霍乱的现状与未来挑战。

霍乱的历史与现状

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病,主要通过污染的水源或食物传播,典型症状包括剧烈腹泻、呕吐、脱水等,严重时可导致死亡,19世纪以来,霍乱曾多次在全球大流行,中国也深受其害,20世纪初,霍乱在中国多次爆发,造成了大量人员死亡,新中国成立后,政府高度重视传染病防控,通过加强公共卫生基础设施建设、推广卫生知识、改善饮用水安全等措施,霍乱的发病率和死亡率显著下降。

进入21世纪,中国的霍乱防控工作进一步加强,根据国家卫生健康委员会的数据,近年来中国霍乱病例数持续保持在较低水平,每年报告病例数不足百例,且多为散发病例,未出现大规模流行,2023年以来,中国部分地区报告了零星霍乱病例,但均得到及时控制和处置,未造成扩散,这些病例多与局部水源污染或食品卫生问题有关,提示霍乱防控仍需持续关注。

近期霍乱病例与防控响应

2023年夏季,中国南方某省份报告了一例霍乱病例,患者因食用未煮熟的海产品而感染,当地卫生部门迅速启动应急机制,对患者进行隔离治疗,并开展流行病学调查,对密切接触者进行医学观察和环境消毒,相关部门加强了饮用水和食品卫生监测,确保了疫情没有进一步扩散,这一案例反映了中国在霍乱防控方面的快速响应能力和高效处置水平。

类似案例在近年来偶有发生,但均被控制在局部范围,中国通过“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则,有效阻断了霍乱的传播链,国家传染病直报系统的完善和基层医疗机构的强化,为霍乱防控提供了坚实保障。

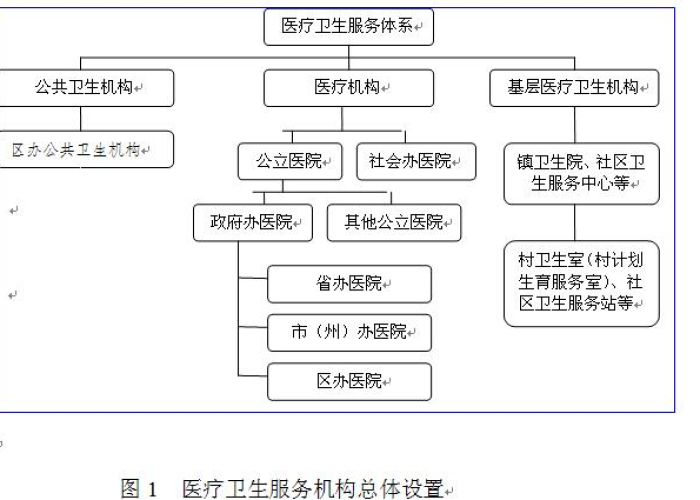

中国霍乱防控的公共卫生体系

中国在霍乱防控方面的成功,离不开健全的公共卫生体系,法律法规层面,《中华人民共和国传染病防治法》将霍乱列为甲类传染病,要求强制报告和隔离治疗,确保了防控的权威性和强制性,监测网络覆盖全国,各级疾控中心定期对水源、食品和环境卫生进行监测,及时发现并消除隐患。

在基础设施方面,中国大力推进农村改水改厕工程,改善了数亿农村居民的饮用水和卫生条件,城市地区则通过强化污水处理和食品监管,减少了霍乱传播的风险,公共卫生宣传教育广泛开展,提高了公众的防病意识和自我保护能力,在夏季高发期,媒体和社区会宣传“勤洗手、喝开水、吃熟食”等基本卫生知识,降低感染风险。

国际合作也是中国霍乱防控的重要组成部分,中国积极参与世界卫生组织(WHO)等国际机构的霍乱防控项目,分享经验和数据,共同应对全球公共卫生挑战,在“一带一路”倡议下,中国帮助部分发展中国家改善卫生基础设施,从源头上减少霍乱的发生。

挑战与未来展望

尽管中国霍乱防控成效显著,但仍面临一些挑战,气候变化可能导致洪涝灾害频发,增加水源污染风险;全球化背景下,人口流动和国际贸易可能引入新的霍乱菌株;部分地区卫生基础设施薄弱,尤其是偏远农村,仍需加强投入,公众对霍乱的认知不足可能引发恐慌,需加强科学普及。

中国应进一步强化公共卫生体系建设,推动科技在防控中的应用,如利用大数据和人工智能预测疫情趋势,加强基层医疗能力,确保偏远地区也能及时应对突发疫情,公众教育也需持续深化,倡导健康生活方式,从个体层面筑牢防线。

霍乱作为一项古老的威胁,在现代中国已得到有效控制,这得益于政府的重视、公共卫生体系的完善和全民的参与,中国在霍乱防控方面的经验,不仅为国内公共卫生安全提供了保障,也为全球传染病防控贡献了智慧,随着科技和社会的发展,中国将继续筑牢防线,确保霍乱等传染病不再成为大众健康的威胁,通过持续努力,我们有望在一个更加安全、健康的环境中生活。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏