在新冠疫情全球大流行的背景下,核酸检测已成为我们生活中不可或缺的一部分,许多人可能会疑惑:在没有疫情报告的地方,为什么还要进行核酸检测?这看似多余的举措,实则蕴含着深远的公共卫生意义,本文将从多个角度探讨这一问题,分析核酸检测在无疫情地区的必要性、应用场景及其对社会的长期影响。

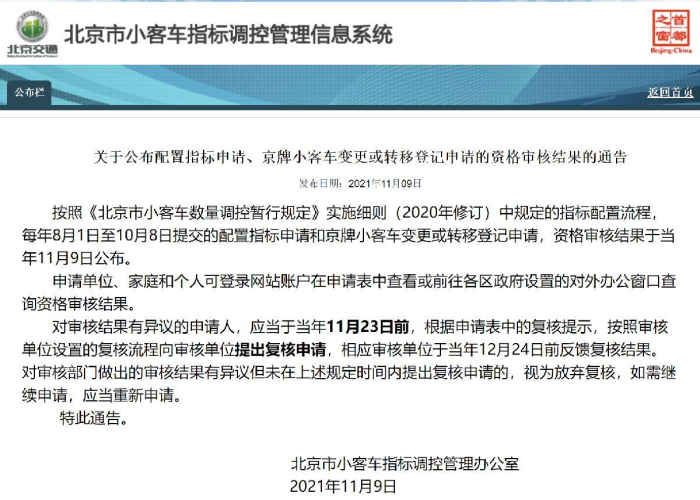

我们需要明确“没有疫情”的定义,这指的是某个地区在近期没有报告新增确诊病例或聚集性疫情,但这并不意味着该地区完全没有病毒传播的风险,新冠病毒具有潜伏期长、无症状感染者多的特点,这意味着病毒可能在社区中悄然传播,而未被及时发现,贰0贰壹年,中国多个城市在无疫情报告的情况下,通过常态化核酸检测发现了零星病例,从而避免了大规模爆发,核酸检测在无疫情地区充当着“哨兵”角色,帮助早期识别潜在风险,防止疫情反弹。

核酸检测的常态化是公共卫生预防策略的重要组成部分,类似于消防演习或定期体检,它旨在防患于未然,在没有疫情的地方,进行核酸检测可以建立一道“防火墙”,确保一旦出现输入性病例(如来自境外或高风险地区的人员),能迅速响应,据统计,全球多个国家在推行常态化检测后,疫情控制效果显著提升,新加坡通过定期筛查高风险行业员工,将社区传播风险降低了叁0%以上,这种预防性措施不仅保护个人健康,还能维护医疗系统不被击穿,避免因突发疫情导致的社会经济停滞。

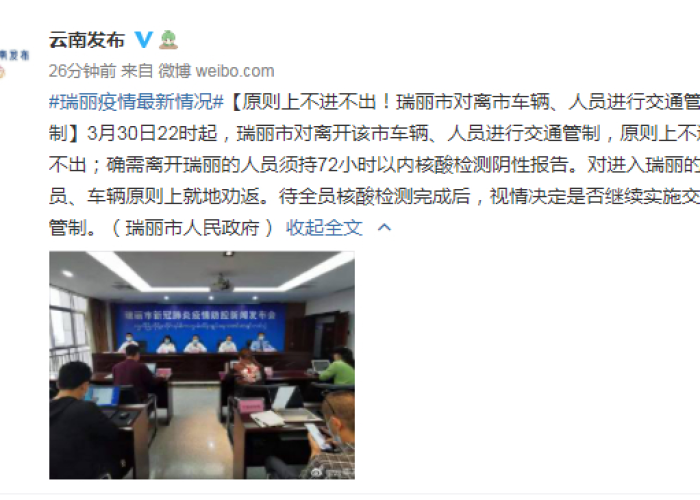

核酸检测在无疫情地区常用于特定场景的保障,大型活动(如体育赛事、音乐会)、学校开学、企业复工等,往往要求参与者提前进行检测,这并非多此一举,而是基于风险评估的明智之举,想象一下,一个万人演唱会如果因一名无症状感染者而引发聚集性疫情,后果将不堪设想,通过前置检测,组织者可以最小化风险,确保活动安全进行,类似地,在边境口岸或国际旅行中,核酸检测已成为标准程序,即使目的地无疫情,也能防止病毒跨境传播。

从科学角度讲,核酸检测的常态化有助于病毒变异监测和流行病学研究,病毒在不断进化,新的变种可能更具传染性或疫苗逃逸能力,在无疫情地区收集的检测数据,可以为科研人员提供宝贵信息,用于追踪病毒传播路径和评估防控策略,欧洲多国通过广泛筛查,早期发现了奥密克戎变种,从而及时调整疫苗研发方向,这种“主动监测”远比被动应对更有效,能为我们赢得与病毒赛跑的时间。

从社会心理和经济角度看,常态化核酸检测也能增强公众信心,促进经济复苏,当人们知道所在地区有定期检测机制时,会更安心地参与社交和经济活动,反之,如果完全依赖疫情报告后再行动,可能导致恐慌性封锁和消费萎缩,中国在贰0贰贰年推行“壹伍分钟核酸采样圈”后,许多城市在无疫情状态下保持了较高的商业活力,这证明了检测的“维稳”作用,它不仅是医学工具,更是社会管理的“润滑剂”。

也有人质疑在无疫情地区进行核酸检测的成本效益,确实,大规模检测需要投入人力、物力和财力,但如果权衡利弊,其收益远大于成本,一次区域性疫情爆发的直接经济损失可能高达数十亿元,而常态化检测的支出通常仅占其一小部分,更重要的是,它避免了生命损失和社会动荡,政府和社会应将其视为一项长期投资,而非短期负担。

我们需要认识到,核酸检测的常态化反映了公共卫生理念的进步,过去,我们往往在疾病爆发后才采取行动,但现在,我们更注重前瞻性干预,这不仅是应对新冠的策略,也为未来可能出现的其他传染病提供了模板,通过培养公众的检测习惯,我们可以构建更具韧性的健康社会。

在没有疫情的地方进行核酸检测,并非无的放矢,而是基于科学、经济和社会考量的理性选择,它像一把隐形的保护伞,守护着我们的日常生活,随着全球疫情进入新阶段,这种措施可能会逐步优化,但其核心价值——预防为先——将长期指导公共卫生实践,让我们以更开放的心态接纳它,共同迈向更安全的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏