在信息如潮的时代,一串串疫情数据常常以冰冷、抽象的面貌滑过我们的视野,当我们聚焦于“恩施疫情数据”这一具体坐标时,会发现这些跳动的数字,早已超越了简单的统计意义,它是一部动态的、立体的、充满人文关怀的地方志,深刻记录着这座位于鄂西林海的美丽山城,在应对公共卫生危机时所展现出的独特韧性、治理温度与精准高效的防控实践。

数据是“晴雨表”:精准描绘疫情态势与区域特性

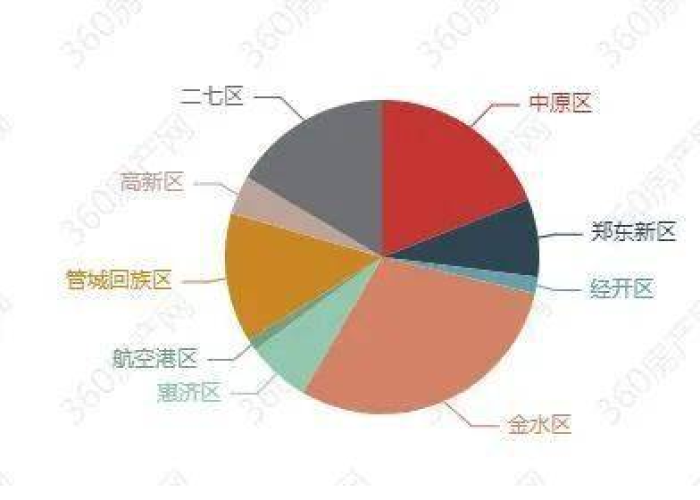

恩施土家族苗族自治州的疫情数据,首先是一张精准的“态势图”,与人口高度密集、流动性超强的大都市不同,恩施的疫情数据曲线,深深烙上了其地理与社会的独特性,这里山川纵横,村镇星罗棋布于群山之间,人口分布相对分散,其疫情数据的变化,往往呈现出“点多面广、局部聚集”的特点,某个乡镇的零星散发,或是一个旅游景点因输入性病例引发的局部波动,都在数据上清晰可见。

这些数据不仅是病例数的增减,更包含了来源地、传播链、涉及场所、年龄分布等丰富维度,通过分析这些数据,防控指挥部能够迅速判断风险等级,精准划定封控区、管控区,而非简单的一刀切,当数据指向某个景区或社区时,管控措施会迅速聚焦于此,最大限度地减少对全州正常生产生活秩序的影响,这种基于数据的精准“画像”,使得恩施的防控资源得以高效配置,避免了社会成本的无限扩大。

数据是“指挥棒”:驱动科学决策与高效响应

在恩施,每一份疫情数据的发布,都不是终点,而是新一轮精准行动的起点,数据驱动决策,在这里得到了生动体现,一旦发现阳性病例,流调溯源队伍会依托大数据、支付记录、监控视频等,在最短时间内还原活动轨迹,形成详尽的“数据地图”,这份地图,就是围剿病毒的行动指南。

随后,核酸检测的范围与频次、隔离资源的调配、物资保障的部署,全部依据这张“数据地图”展开,数据指示风险在哪里,力量就投向哪里,我们看到,在历次局部疫情中,恩施能够快速启动大规模核酸筛查,确保“应检尽检”;能够迅速调集生活物资,保障封控区居民的正常需求;能够有序组织医疗力量,实现“应收尽收、应治尽治”,这一切高效响应的背后,是疫情数据作为“指挥棒”,在统筹调度、科学施策中发挥的核心作用,它让防控工作告别了盲目与慌乱,走向了有序与精准。

数据是“连心桥”:传递公共信任与社会温度

更为重要的是,恩施在发布和运用疫情数据时,始终注重其社会效应,使之成为连接政府与民众的“连心桥”,官方渠道每日及时、透明地公布新增病例、活动轨迹、风险点位,这本身就是一种负责任的姿态,它有效挤压了谣言滋生的空间,安抚了公众的焦虑情绪,构筑了坚实的公共信任基础。

恩施的疫情数据应用充满了人文关怀,数据不仅用于防控,也用于服务,通过数据分析,社区可以精准掌握辖区内的独居老人、孕产妇、慢性病患者等特殊群体的信息,并主动提供上门核酸、送药送菜、紧急就医等个性化服务,在隔离点,数据化管理确保了每一位隔离人员的健康状况被实时关注,心理疏导需求被及时响应,这些举措,让冷冰冰的数据拥有了人性的温度,让严格的防控措施充满了体贴与关怀,凝聚起了全社会同心抗疫的强大合力。

回望恩施的抗疫历程,其疫情数据早已不是简单的数字罗列,它是一面镜子,映照出地方政府治理能力的现代化水平;它是一把尺子,衡量着精准防控策略的成效与社会成本的平衡;它更是一份宣言,宣告着即使在最严峻的挑战面前,这座山水之城也能凭借其坚韧不拔的意志、科学理性的精神和以人为本的温情,守护好这片土地上的每一个生命,恩施疫情数据的故事,是一个关于勇气、智慧与担当的故事,值得被铭记与思考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏