7月5日起,北京市正式启动新一轮机动车限行尾号轮换,这是2023年下半年的首次调整,旨在进一步缓解城市交通拥堵、降低空气污染,根据北京市交通委员会发布的通知,本轮限行措施将持续至2023年10月2日,覆盖工作日早晚高峰时段,此次轮换不仅涉及常规的本地号牌车辆,还对外地号牌车辆的进京管理进行了细化,凸显了北京在超大城市治理中的精细化策略。

限行规则详解:尾号轮换周期与时段

新一轮限行尾号轮换采用传统的“五组轮换”模式,具体安排如下:

- 限行尾号4和9

- 限行尾号5和0

- 限行尾号1和6

- 限行尾号2和7

- 限行尾号3和8

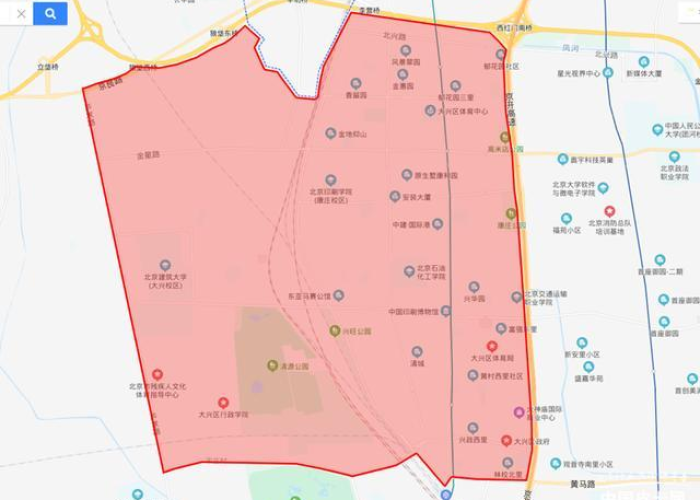

限行时段为工作日早上7:00至晚上20:00,覆盖了通勤高峰,范围包括五环路以内道路(不含五环路),值得注意的是,周六、周日及法定节假日不实施限行,纯电动车、部分混合动力车等新能源车辆暂不受限,这体现了北京对绿色出行方式的鼓励。

对于外地号牌车辆,进京管理更为严格:除需办理进京证外,工作日早晚高峰(7:00-9:00、17:00-20:00)禁止在五环路以内道路行驶,这一政策旨在控制外来车辆对核心区域交通的影响,同时推动区域协同治污。

背景与目的:为何持续限行?

北京自2008年奥运会期间首次实施机动车限行政策以来,限行已成为城市交通管理的常态手段,数据显示,截至2023年,北京市机动车保有量已突破700万辆,日均出行量超3000万人次,交通拥堵指数常年处于高位,机动车排放是PM2.5的主要来源之一,占本地污染比例的30%以上,新一轮限行轮换,正是为了应对夏季臭氧污染高发和旅游旺季带来的交通压力。

北京市交通部门表示,限行政策可平均降低早晚高峰交通流量10%-15%,预计本轮轮换将减少核心区域拥堵时间约20%,它与京津冀协同治污方案相衔接,助力“双碳”目标实现,从长远看,限行不仅是应急措施,更是向“绿色出行”转型的助推器——北京计划到2025年,绿色出行比例提升至75%。

影响分析:市民生活与城市运行

对市民而言,限行轮换意味着出行习惯需重新调整,许多通勤族表示,已提前通过手机APP或交通广播了解新规,并规划拼车、公共交通等替代方案,家住朝阳区的王先生称:“我尾号是3,周五不能开车,就得提前一天骑共享单车到地铁站。”这种适应性行为,反映了市民对政策的理解与配合。

从经济层面看,限行对汽车销售和出行行业产生双重影响,新能源车销量持续走高,2023年上半年北京纯电动车占比升至40%;网约车和共享单车订单量在限行日显著增加,限行也促进了远程办公的普及,部分企业允许员工在限行日灵活安排工作。

限行政策也面临一些争议,有专家指出,单纯依赖尾号限行可能引发“二次拥堵”——部分车主购买第二辆车规避限行,反而增加了车辆总量,对此,北京正通过“限行+限购+优化路网”的组合拳,推动交通治理从“治标”向“治本”转变。

实用建议:如何高效应对轮换?

面对新一轮限行,市民可采取以下措施:

- 利用公共交通:北京地铁日均客运量超1200万人次,网络覆盖率高,建议优先选择地铁或公交,可使用“北京交通”APP实时查询线路。

- 拼车与共享出行:通过拼车平台或公司内部拼车群,分摊出行成本,共享单车和电动自行车适合短途接驳。

- 错峰出行:非限行车辆可避开7:00-9:00和17:00-20:00的高峰期,减少拥堵耗时。

- 关注政策例外:消防、救护、环卫等特种车辆不限行;持有货运通行证的车辆需遵守特定规定。

限行政策的演进

随着智慧城市技术的发展,北京限行政策正走向智能化,交通部门正在试点“拥堵收费”系统,通过大数据动态调节车流,这可能成为限行的补充或替代方案,京津冀一体化进程将推动区域限行联动,减少“政策洼地”。

7月5日启动的限行轮换是北京城市治理的常规举措,但它背后折射的是超大城市在发展与环境之间的平衡智慧,市民只需稍加规划,便能拥抱更畅通、更绿色的出行生活,北京或将以“限行”为跳板,迈向以人为本的交通新时代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏