在新冠疫情持续演变的背景下,近日一则“31省份新增1例确诊病例”的通报引发了广泛关注,这一数据看似微小,却折射出中国疫情防控的复杂性与长期性,在当前全球疫情反复的形势下,这“1例”新增不仅是统计数字的简单变化,更是观察中国公共卫生体系韧性、社会应对能力和未来挑战的重要窗口。

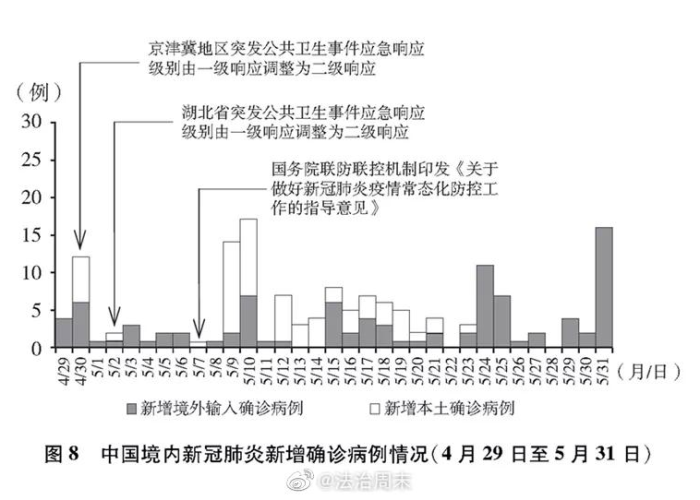

从表面看,单日新增1例确诊病例似乎是一个积极的信号,表明中国在常态化防控中取得了显著成效,回顾疫情暴发初期,中国单日新增病例曾一度高达数千例,通过严格的封控、核酸检测和疫苗接种,疫情得到有效控制,在奥密克戎变异株传播力增强的背景下,能够将新增病例控制在个位数,体现了“动态清零”政策的精准性和可持续性,这1例新增,可能是境外输入病例,或是本土零星散发,但无论来源如何,它都迅速被纳入流调追踪体系,展示了中国从中央到地方的快速响应机制,各地通过大数据和社区网格化管理,能在数小时内完成密接者排查和隔离,避免疫情扩散,这种“以快制快”的策略,正是中国抗疫韧性的核心体现。

这1例新增也揭示了疫情防控的深层挑战,它提醒我们病毒传播的不可预测性,在全球疫情未完全平息的背景下,境外输入压力持续存在,而本土病例的零星出现,说明病毒可能在隐蔽链条中潜伏,这1例背后是巨大的社会成本,每一次新增病例的发现,都意味着一个地区的流调、核酸筛查和局部管控措施启动,这对经济和社会生活产生连锁反应,近期部分城市因个别病例而暂停线下教学或限制聚集活动,反映出防控与正常化之间的平衡难题,公众的“疫情疲劳”心理日益凸显,长期防控可能导致警惕性下降,这1例新增正是敲响警钟:抗疫远未结束,任何松懈都可能带来反弹。

从更宏观的角度看,这1例新增是中国抗疫“持久战”的一个缩影,中国通过疫苗接种、医疗资源扩容和科技支撑,构建了多层次防线,截至目前,全国疫苗接种率已超过90%,重症率和死亡率大幅降低;核酸检测能力提升至每日数千万份,方舱医院和定点医院体系不断完善,这些措施使得中国在应对零星病例时游刃有余,避免了医疗挤兑,但另一方面,这1例也凸显了地区间的不平衡,一些偏远省份医疗资源相对薄弱,一旦出现病例,可能面临更大压力,国家正通过区域协同和资源倾斜,强化薄弱环节,确保“全国一盘棋”的防控网络。

展望未来,这1例新增病例启示我们,中国抗疫需从“应急式”向“常态化”转型,要持续优化精准防控策略,避免“一刀切”对经济民生的影响,利用人工智能和物联网技术,实现更智能的预警和管控,加强公共卫生教育,提升公众对变异株的认识和自我保护能力,深化国际合作,因为全球疫情不灭,中国难独善其身,通过分享经验和支援他国,中国正推动构建人类卫生健康共同体。

31省份新增1例确诊病例,虽是一个微小的数字,却像一面镜子,映照出中国抗疫的成就与挑战,它告诉我们,抗疫不仅是与病毒的斗争,更是对治理能力、社会韧性和科技创新的考验,在坚持“人民至上、生命至上”的原则下,中国正以审慎和智慧,走出一条平衡防控与发展的道路,而这1例新增,将不断提醒我们:珍惜来之不易的成果,同时为未来可能的风浪做好准备。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏