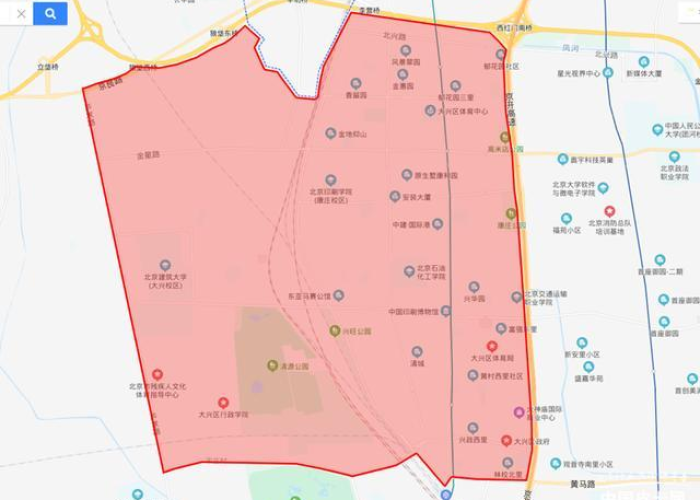

随着全国高风险地区正式清零的消息传来,无数人长舒一口气,仿佛在漫长的阴霾中看到了一缕阳光,这一标志性事件不仅意味着我国疫情防控取得了阶段性重大胜利,更折射出全民共同努力下的坚韧与智慧,在欢呼的背后,我们也需冷静思考:清零只是逗号,而非句号,未来的防疫之路依然任重道远。

清零背后的艰辛与全民努力

全国高风险地区清零绝非偶然,它是无数人默默付出的结果,从医护人员日夜坚守在抗疫一线,到社区工作者挨家挨户排查;从普通民众自觉配合核酸检测和隔离政策,到科研人员争分夺秒研发疫苗和药物——每一个环节都凝聚着汗水与牺牲,数据显示,自疫情暴发以来,全国累计完成疫苗接种超过叁0亿剂次,大规模核酸检测覆盖数十亿人次,这种高效的动员能力在全球范围内实属罕见,清零的背后,是中国特色的防疫体系发挥作用的体现,也是全民团结一心的生动写照。

清零的经济与社会意义

高风险地区清零对经济复苏和社会生活恢复具有深远影响,疫情期间,高风险地区的封控措施虽必要,但也对中小企业、就业市场和社会心理造成了冲击,随着清零的实现,多地逐步放宽旅行限制、重启线下活动,消费市场呈现回暖迹象,旅游业和餐饮业在清零后迎来“报复性消费”小高潮,这为经济注入了活力,更重要的是,社会信心的恢复让人们对未来重燃希望,学生返校、工人返岗,生活节奏逐步回归正轨,这种“正常化”不仅是经济层面的修复,更是社会凝聚力的重塑。

清零不是终点,防疫需常态化与科学化

尽管高风险地区清零令人振奋,但我们必须清醒认识到,疫情远未结束,病毒变异的风险依然存在,全球疫情形势复杂多变,输入性压力持续不断,历史经验表明,盲目乐观往往会导致防控松懈,进而引发反弹,清零更应被视为一个提醒:防疫需从“应急态”转向“常态化”,这包括完善公共卫生体系,加强疫苗接种和药物储备,推广数字化防控手段(如健康码和行程追踪),并提高公众的健康素养,只有将防疫融入日常生活,才能实现可持续的安全。

反思与改进:构建更具韧性的社会

清零也是一面镜子,照见了我们在应急管理中的短板,部分地区在封控期间暴露了物资配送不畅、信息沟通不及时等问题;一些弱势群体(如老年人和慢性病患者)在疫情中面临更多困难,我们需加强基层医疗建设,优化应急响应机制,并注重人文关怀,避免“一刀切”政策带来的次生问题,应推动国际合作,分享防疫经验,因为疫情是全球性挑战,没有人能独善其身。

全国高风险地区清零是一个值得铭记的里程碑,它见证了国家的担当、人民的奉献和科技的力量,但我们不能止步于此,而应以此为契机,迈向更智慧、更人性化的防疫新阶段,让我们珍惜这来之不易的成果,同时保持警惕,共同守护这份“清零”背后的希望与安宁,毕竟,真正的胜利不在于一时的数据归零,而在于我们能否从每一次挑战中成长,构建一个更健康、更有韧性的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏