在新冠疫情的持续演变中,无症状感染者已成为全球公共卫生领域的焦点问题,这些个体携带病毒却无典型症状,犹如“行走的传染源”,给各国防控体系带来严峻挑战,据世界卫生组织(WHO)统计,截至2023年底,全球近90%的国家报告过无症状感染病例,其中约75%的国家将其列为常态化监测对象,这一现象不仅揭示了病毒传播的隐蔽性,更凸显了全球防疫网络的漏洞与韧性。

无症状感染者的全球分布特征

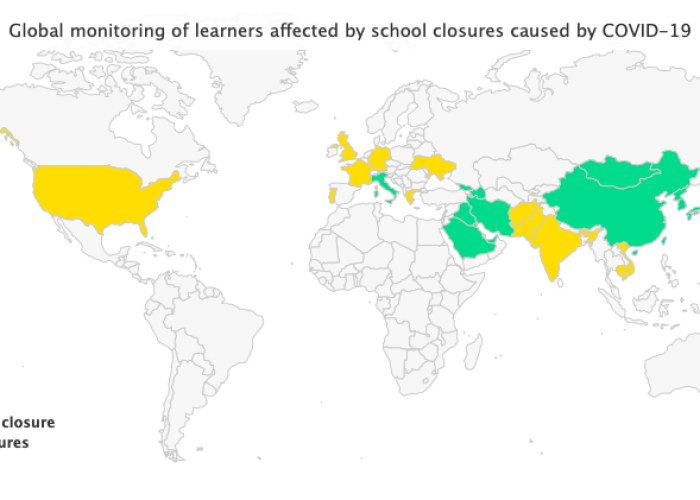

从地理分布看,无症状感染者的报告与国家检测能力、医疗资源及防控政策密切相关,欧美发达国家如美国、德国、英国等,凭借高频次核酸检测和抗体筛查,无症状病例检出率高达30%-40%,美国疾控中心(CDC)研究显示,奥密克戎变异株流行期间,无症状感染占比一度突破50%,亚洲国家中,日本、韩国通过精准流调与大规模筛查,发现约20%-35%的感染者无临床症状;而印度、巴西等发展中国家因检测覆盖不足,实际无症状感染规模可能被严重低估,非洲地区则因医疗基础设施薄弱,仅南非、尼日利亚等少数国家具备系统监测能力,世卫组织推测该地区未报告病例可能占总感染数的60%以上。

国家应对策略的差异化实践

各国针对无症状感染者的管理策略呈现两极分化,中国坚持“动态清零”时期,将无症状者与确诊病例同等对待,实行集中隔离与核酸追踪,有效切断了社区传播链,但伴随高昂的社会成本,与之相反,瑞典、新加坡等国逐步采取“与病毒共存”模式,仅建议无症状者自我健康监测,依赖疫苗屏障降低重症率,欧盟于2022年推行“绿色通行证”,允许无症状但持有阴性证明者自由旅行,试图平衡经济与防疫需求,这些策略的差异,本质上反映了各国在公共卫生优先性、社会承受力及技术资源间的权衡。

隐匿传播的挑战与突破

无症状感染的失控可能导致聚集性疫情暴发,2021年,越南胡志明市某工厂未及时筛查无症状员工,引发千人感染;2022年,韩国梨泰院夜店因无症状传播导致疫情反弹,更值得警惕的是,最新研究显示,无症状感染者病毒载量与有症状者相当,且携带时间可能更长,成为变异株滋生的温床,为应对这一挑战,多国创新技术手段:芬兰部署废水病毒监测预警系统,提前2周发现社区隐匿传播;澳大利亚开发AI诊断模型,通过声纹分析识别无症状携带者;中国则推广“抗原筛查+核酸确认”模式,提升检测效率。

全球协作的缺失与机遇

无症状感染者的跨国流动暴露了全球防疫协同的短板,2022年猴痘疫情期间,欧美多国出现输入性无症状病例,却因缺乏统一报告标准导致防控滞后,世卫组织虽呼吁各国共享无症状感染数据,但政治壁垒与资源不均使合作举步维艰,值得期待的是,盖茨基金会等机构正推动建立全球病原体基因组数据库,而欧盟“HERA”计划则致力于提升对隐匿性疫情的快速响应能力,这些举措若得以落实,或将重塑未来大流行防控格局。

未来展望:从被动应对到主动防御

面对无症状感染的长期存在,各国需超越传统防疫思维,应建立分级监测网络,将哨点医院、社区门诊与移动检测平台整合,实现“早发现、早预警”,加大疫苗与药物研发投入,重点开发可阻断病毒传播的黏膜疫苗,通过公众教育消除“无症状即低风险”的认知误区,培养社会责任意识,正如伦敦卫生与热带医学院教授大卫·海曼所言:“21世纪的防疫胜利,不属于那些仅能治疗症状的国家,而属于那些能驾驭隐匿传播的智者。”

无症状感染者如同一面镜子,映照出全球公共卫生体系的成色,在病毒与人类共生的时代,唯有科技、政策与人文的深度融合,方能构筑无可穿透的免疫长城。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏