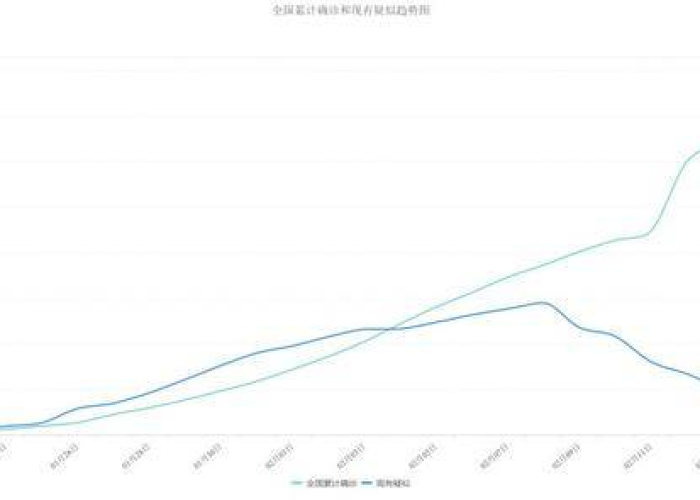

全国多地陆续发布返乡政策调整通知,引发社会广泛关注,从放宽核酸检测要求到简化报备流程,从分区分类管理到动态跟踪健康监测,这些变化既反映了疫情防控精准化的趋势,也体现了地方政府对民生需求与社会经济发展的综合考量,此次调整并非孤立事件,而是基于疫情形势、社会运行需求与民众呼声的协同应对,其背后折射出公共政策在平衡安全与效率之间的探索。

政策调整:从“严控”到“精准”的转变

过去一段时间,国内部分地区对返乡人员实行较为严格的管理措施,如集中隔离、高频次核酸检测、复杂行程报备等,这些政策在特定阶段对阻断疫情传播发挥了重要作用,但也给民众出行、就业、探亲带来了诸多不便,随着病毒变异和防控经验的积累,多地开始推动政策优化,一些省份取消对低风险地区返乡人员的隔离要求,转而采用“健康码+行程卡”双核验;另一些地区则用“居家健康监测”替代集中隔离,并缩短监测时间,此类调整不仅减轻了基层防控压力,也降低了社会运行成本,更契合民众对正常生活的期待。

值得注意的是,此次调整并非“一刀切”,而是强调地域差异与动态响应,疫情散发地区可能临时加强管控,而长期无病例地区则逐步放宽限制,这种分区分级的管理模式,既避免了过度防控带来的资源浪费,也防止了政策僵化可能引发的风险。

调整动因:民生诉求与经济复苏的双重驱动

政策变化的背后,是民生保障与经济发展的现实需求,频繁的核酸检测、漫长的隔离期对务工人员、跨省家庭而言意味着高昂的时间与经济成本,尤其对于农村地区,返乡政策直接关系到春节团聚、农业生产等传统社会活动,多地政府通过调研与民意收集,意识到过度管控可能加剧社会矛盾,因此尝试通过政策松绑缓解民众焦虑。

区域经济协同发展要求人员、物资等要素更高效流动,严格的返乡政策曾导致企业用工紧张、物流受阻等问题,尤其对旅游、餐饮、制造业等行业造成冲击,政策调整有助于恢复市场活力,促进消费与投资,为下半年经济复苏注入动力,许多地区将返乡政策与本地产业需求结合,例如为技术人才返乡创业提供便利,或为农民工返岗开设绿色通道,体现了政策与长远发展规划的衔接。

挑战与应对:政策落地中的新问题

尽管政策调整整体利好多方,但执行层面仍面临挑战,各地标准不统一可能导致 confusion,A省认定的“低风险”可能在B省被要求隔离,这种差异易给跨省流动人员带来困扰,基层执行能力参差不齐,部分农村地区防控资源有限,可能难以全面落实健康监测要求,公众对政策理解存在滞后,某些地区曾因信息传达不清晰引发误解甚至冲突。

针对这些问题,多地通过以下方式加以完善:一是建立区域联防联控机制,推动相邻省份政策互认;二是利用数字化手段提升管理效率,如推广“返乡码”线上申报系统;三是加强宣传引导,通过社区、媒体等渠道解读政策细节,减少信息不对称。

未来展望:常态化防控与公共政策的协同进化

返乡政策的调整不仅是应急管理的优化,更是公共治理能力提升的体现,疫情防控可能长期与日常生活共存,政策制定需进一步突出“人性化”与“科学化”,探索以疫苗接种记录替代部分检测要求,或建立全国统一的健康信息平台,减少重复核验,政策应更关注弱势群体,如为老年人提供线下申报便利,为贫困地区提供防控物资支持。

更重要的是,此次调整启示我们:公共政策需在“防风险”与“保民生”之间寻找动态平衡,唯有以民众需求为出发点,以数据与科学为依据,才能构建更具韧性的社会治理体系。

全国多地返乡政策的调整,既是疫情防控精准化的必然选择,也是对社会经济发展与民众福祉的回应,从层层加码到有序放宽,从单点管控到区域协同,这一过程彰显了中国公共政策的适应性与进步性,随着疫情形势变化与经验积累,政策仍将不断优化,而对其效果的评价,最终要看能否在保障安全的同时,让每一个期盼团圆的人更顺畅地回家。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏