在现代社会,“感染者”和“病人”这两个词频繁出现在媒体报道、医疗讨论和公共话语中,它们看似简单,却承载着沉重的社会意义,感染者,通常指那些被病毒、细菌或其他病原体侵入身体的人;病人,则更广泛地指那些处于疾病状态、需要医疗帮助的个体,这两个标签往往被简化、污名化,甚至成为社会隔离的借口,我们需要重新审视这些词汇,超越表面的定义,回归到人性的本质:感染者不是数字,病人不是负担,他们都是活生生的人,值得尊重和关怀。

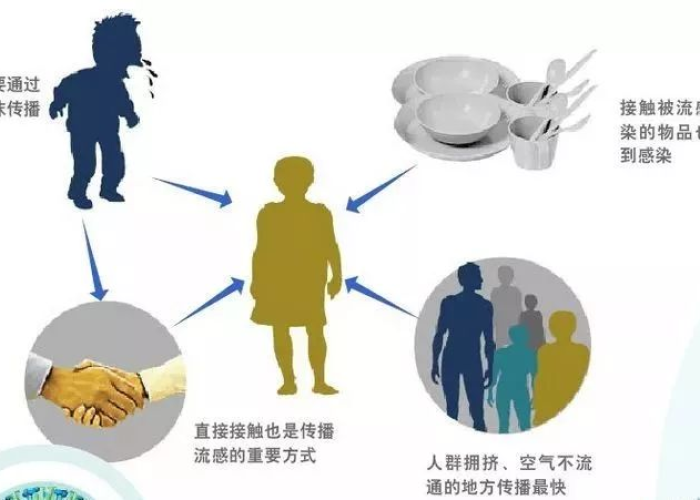

让我们探讨“感染者”这一概念,在公共卫生事件中,如COVID-19大流行,“感染者”常常被简化为统计数据——每日新增病例、康复率或死亡率,这种数据化的处理方式,虽然有助于科学分析和政策制定,却无形中将个体抽象化,感染者被剥夺了个人故事、情感和尊严,变成了冷冰冰的数字,在疫情期间,许多感染者不仅面临身体上的痛苦,还承受着社会歧视和心理压力,他们被贴上“传播源”的标签,导致邻里回避、职场排斥,甚至家庭关系紧张,这种污名化不仅加剧了感染者的孤独感,还可能阻碍他们寻求及时治疗,从而影响整体公共卫生安全,感染者只是不幸被病原体选中的人,他们需要的是医疗支持和社会理解,而非指责和孤立。

相比之下,“病人”一词更早存在于人类历史中,它涵盖了从感冒到癌症的各种疾病状态,病人往往被视为弱势群体,需要同情和帮助,在现代医疗体系中,病人也常被物化为“病例”或“治疗对象”,医生和护士在高压环境下,可能专注于病理分析和技术干预,而忽略了病人的心理需求和个人体验,慢性病患者如糖尿病或心脏病患者,长期与疾病共存,他们不仅需要药物控制,还需要情感支持和生活指导,如果社会只将病人视为需要“修复”的机器,那么他们的整体福祉将大打折扣,病人不是被动的接受者,而是主动的参与者,他们的声音和选择应被尊重。

更深入地看,感染者和病人的标签背后,反映了社会对疾病和健康的二元对立观念,健康被视为“正常”,疾病被视为“异常”,这种划分容易导致歧视和排斥,历史上,麻风病患者、艾滋病感染者等都曾遭受过严重的社会污名,直到今天,许多心理健康问题如抑郁症患者,仍被隐性地标签为“脆弱”或“不负责任”,这种思维模式忽略了疾病的普遍性:疾病是人类生命的一部分,任何人都可能成为感染者或病人,据统计,全球每年有数百万人感染各种传染病,而慢性病已成为主要死亡原因,如果我们不能以同理心对待感染者与病人,那么当自己或亲人面临疾病时,社会将缺乏足够的支持网络。

如何打破这些标签的束缚,实现从“感染者/病人”到“人”的回归?媒体和公共话语需要负起责任,避免使用煽动性语言,如“超级传播者”或“瘟疫携带者”,而是强调个体的故事和 resilience,分享康复者的经历,可以消除恐惧,促进社会团结,医疗体系应转向以人为本的关怀,这意味着不仅治疗疾病,还要关注患者的心理、社会和精神需求,世界卫生组织早已提倡“整体健康”理念,强调健康是身体、心理和社会适应的完满状态,作为社会成员,我们每个人都可以通过微小行动改变现状:倾听感染者的心声,陪伴病人度过艰难时刻,拒绝传播污名化言论。

感染者和病人不是遥远的他者,而是我们共同人性的一部分,通过消除标签、培养同理心,我们可以构建一个更包容的社会,在这个社会中,疾病不再被恐惧,而是被理解为生命旅程的一部分;感染者与病人不再被孤立,而是被拥抱为社区的一员,唯有如此,我们才能真正实现健康的定义——不仅是身体的无恙,更是心灵的连接与尊严的守护。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏