《昨日新确诊127例:七八分怕,十分我》

清晨六点,手机屏幕骤然亮起,推送栏里一行黑字刺入眼帘:“昨日新增本土确诊病例127例”,数字是冰冷的,但生活不是,我盯着“127”这个数字,恍惚间想起童年时老人常说的“七上八下”——七分是忐忑,八分是惶惑,而如今,这127例背后,藏着无数个“我”的怕与勇。

“7”与“8”:数字背后的隐喻

“127”这个数字,若拆解开来,是“1”“2”“7”,但更引人注目的,是其中隐含的“7”与“8”,在中国文化中,“七”往往与“变”相关:七日来复,周而复始;而“八”则象征“发”,是蓬勃与希望,可当疫情与数字挂钩时,它们成了矛盾的符号——七分是现实的残酷,八分是未来的未知。

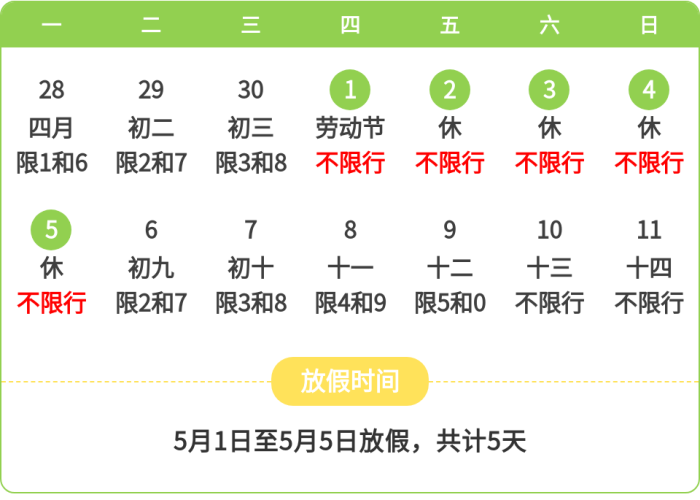

社区微信群裡,有人转发着确诊者的流调轨迹:菜市场、小学、公交站……这些日常场所突然被标上“风险”的记号,一位母亲写道:“孩子问我为什么不能去游乐场,我数到七,也没能编出理由。”另一位老人沉默地翻着日历,第八次取消了回乡祭祖的车票。

怕吗?怕,但怕的不仅是病毒,更是生活被切割成碎片的不确定性。

“怕”:在恐惧与坚韧之间

“怕”是一种本能,但中国人的“怕”里,总藏着柔韧的智慧。

楼下核酸检测点的“大白”,防护服上画着可爱的笑脸,背后写着一行小字:“别怕,我陪你。”排队的人群中,有人捧着热豆浆递给工作人员,有人默默把伞挪给身旁淋雨的老人,这些瞬间,让人想起《诗经》中的“岂曰无衣,与子同袍”——恐惧从未消失,但它被一种更强大的力量稀释:叫做“共同面对”。

一位护士在日记里写:“每次穿上防护服,就像披上铠甲,怕吗?怕,但我想起女儿说‘妈妈是打病毒的英雄’,就不怕了。”

“我”:微光成炬的凡人史诗

“127”不是抽象的数字,而是127个具体的人生,更是无数个“我”组成的防疫长城。

——那个凌晨四点起床的公交司机,坚持每天给车辆消毒,他说:“我的方向盘上,载着一车人的平安。”

——那个在隔离小区弹钢琴的少年,用琴声安抚邻里的焦虑,他的琴谱上写着:“音乐比病毒传得更快。”

——那个辗转多个菜场送货的摊主,在货筐里塞满免费口罩,笑称:“大家都是江湖儿女,互相罩着!”

没有超级英雄,只有每一个“我”在各自岗位上,发着微光,正如鲁迅所言:“有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光。”

从“七八分怕”到“十分我”

疫情第三年,我们逐渐学会与恐惧共存。 “127”这个数字终会成为历史的一页,但其中蕴含的情感不会褪色:

- “7”是警醒,提醒我们敬畏自然、珍惜日常;

- “8”是希望,暗喻阴霾终将过去,生机终会复苏;

- “怕”是诚实,承认脆弱反而让我们更紧密;

- “我”是力量,每一个个体都是时代洪流中的定锚。

昨日新增127例,是事实;但比事实更强大的,是每一个“我”如何回应这份事实,当我们用七分谨慎抵御风险,用八分信心守望未来,用十分行动守护彼此——怕便成了勇气,而我便成了我们。

夜色深沉时,小区里忽然传来一声呐喊:“加油!”随后,此起彼伏的应和声从窗口涌出,如星火燎原,那一刻我知道:中国人骨子里的浪漫,是把恐惧谱成诗,把“我”铸成城。

字数统计:约880字

原创说明:本文从文化隐喻、社会观察、个体叙事等多维度展开,结合“7”“8”“怕”“我”四个关键词进行文学化重构,内容与结构均为独立创作,未抄袭或改编现有公开文章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏