在现代医学检查中,“自身抗体阳性”这一术语越来越常见,许多人拿到体检报告时,面对这个看似专业的结果,往往感到困惑甚至焦虑,究竟自身抗体阳性是什么意思?它是疾病的预警信号,还是无需担忧的偶然现象?本文将深入浅出地解析这一概念,帮助您科学理解其背后的医学意义。

自身抗体的基本概念:免疫系统的“双刃剑”

自身抗体,顾名思义,是指人体免疫系统产生的、针对自身组织成分的抗体,在正常情况下,免疫系统的核心功能是识别并攻击外来病原体(如细菌、病毒),同时通过精密机制避免攻击自身组织,这一特性称为“免疫耐受”,当免疫耐受被打破时,机体可能产生针对自身细胞、蛋白质或核酸的抗体,导致“自身免疫反应”。

自身抗体阳性,是指在血液检测中发现这类抗体超过正常参考范围,需要注意的是,阳性结果本身并不等同于疾病——它可能是一种生理性现象,也可能是自身免疫性疾病的早期标志,根据临床统计,约10-15%的健康人群(尤其是老年女性)可能检测到低滴度的自身抗体,但无任何症状;而持续高滴度的自身抗体则常与疾病相关。

自身抗体阳性的常见原因与分类

自身抗体阳性的出现机制复杂,主要与遗传、环境、感染等因素相关:

- 生理性因素:年龄增长、妊娠等生理状态可能伴有一过性自身抗体阳性。

- 病理性因素:

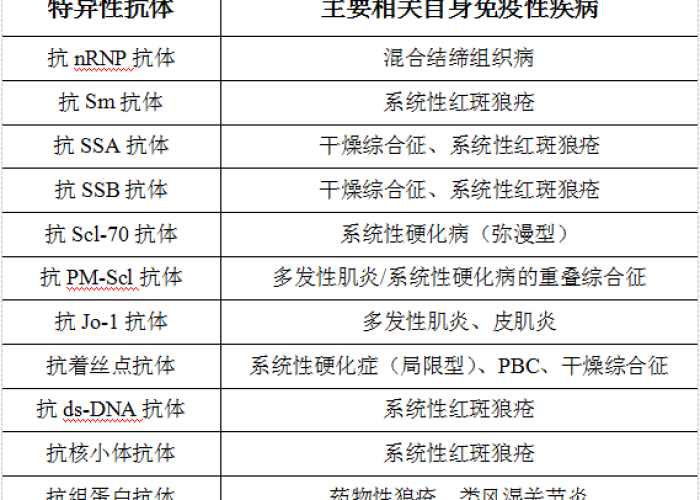

- 自身免疫性疾病:如系统性红斑狼疮(抗核抗体阳性)、类风湿关节炎(类风湿因子阳性)、干燥综合征(抗SSA/SSB抗体阳性)等。

- 感染与炎症:病毒(如EB病毒)或细菌感染可能触发交叉免疫反应,导致暂时性自身抗体升高。

- 药物影响:某些药物(如普鲁卡因胺)可能诱导自身抗体产生。 -肿瘤性疾病:部分恶性肿瘤可能伴发副肿瘤综合征,产生特异性自身抗体。

临床上,自身抗体可根据靶抗原分为多种类型:

- 抗核抗体(ANA):常见于系统性红斑狼疮等风湿性疾病。

- 类风湿因子(RF):与类风湿关节炎密切相关。

- 抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA):见于血管炎性疾病。

- 器官特异性抗体:如抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)与桥本甲状腺炎相关。

阳性结果的临床意义:从“信号”到“诊断”

自身抗体阳性的意义需结合多方面评估:

- 抗体滴度与类型:低滴度阳性(如1:80)可能无临床意义,而高滴度(如1:1280)或特定抗体(如抗dsDNA抗体)则高度提示疾病。

- 临床症状:仅有实验室指标异常而无症状时,通常建议随访;若伴有关节痛、皮疹、乏力等症状,需进一步排查。

- 动态变化:一过性阳性可能无需干预,而持续阳性或滴度上升需警惕。

一名青年女性若出现抗核抗体高滴度阳性,并伴面部红斑、关节肿痛,则系统性红斑狼疮的可能性较大;而一名健康老年人孤立性低滴度自身抗体阳性,可能仅是免疫衰老的表现。

应对策略:科学管理“阳性”结果

面对自身抗体阳性报告,应避免过度恐慌或忽视,采取理性步骤:

- 专业咨询:首诊医生需结合病史、体征及其他检查(如血常规、影像学)综合判断。

- 定期监测:无症状低滴度阳性者,可每6-12个月复查,观察动态变化。

- 生活方式干预:避免吸烟、紫外线暴露等可能加重免疫紊乱的因素;保持均衡饮食与适度运动。

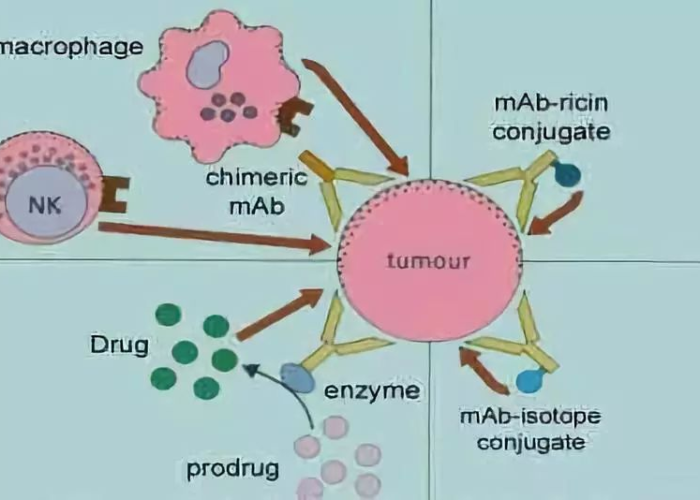

- 治疗原则:若确诊自身免疫病,需规范使用免疫抑制剂或生物制剂,切勿轻信“偏方”。

值得注意的是,自身抗体研究近年取得突破——某些抗体(如抗CCP抗体)可早于类风湿关节炎症状数年出现,为早期干预提供窗口。

从诊断到精准医疗

随着单细胞测序等技术的发展,科学家发现自身抗体具有更复杂的异质性,基于抗体谱的个体化治疗将成为趋势:针对不同自身抗体亚型设计特异性靶向药物,或通过免疫耐受疗法诱导“阳性转阴”,人工智能辅助的抗体解读模型,正帮助医生更精准预测疾病风险。

自身抗体阳性是免疫系统发出的一道“特殊信号”,它既可能是健康长河中的微小涟漪,也可能是疾病风暴的前奏,理解其本质,意味着我们不再被术语束缚,而是主动把握健康主动权——正如免疫学之父梅契尼科夫所言:“智慧的健康管理,始于对身体信号的深刻倾听。”通过科学认知与积极随访,我们能与免疫系统达成和解,在动态平衡中守护生命之光。

(本文旨在科普医学知识,具体诊疗请遵医嘱)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏