埃博拉病毒,一个听起来令人毛骨悚然的名字,自1976年首次在非洲刚果民主共和国(原扎伊尔)的埃博拉河附近被发现以来,便以其高致死率和快速传播能力震惊世界,随着全球化的加速,埃博拉不再仅仅是非洲的局部问题,而是全人类共同面对的公共卫生挑战,本文将通过“秒懂百科”的形式,深入解析埃博拉病毒的起源、传播机制、症状、防控措施及全球应对策略,帮助读者快速掌握这一致命病毒的核心知识。

埃博拉病毒的起源与发现

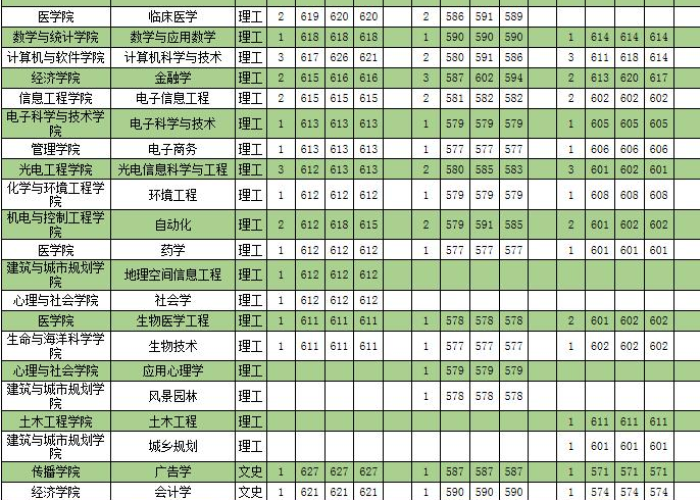

埃博拉病毒属于丝状病毒科,是一种单股负链RNA病毒,它最初在1976年同时爆发于刚果民主共和国和苏丹,当时导致数百人死亡,死亡率高达90%,病毒的名称来源于首次爆发地点附近的埃博拉河,象征着其残酷的起源,科学家认为,埃博拉病毒的自然宿主可能是非洲的果蝠,这些蝙蝠携带病毒但不发病,通过粪便或唾液传播给其他动物(如灵长类动物),再经由人类接触感染动物而传播至人群,埃博拉病毒有多个亚型,包括扎伊尔型、苏丹型、塔伊森林型和本迪布焦型,其中扎伊尔型的致死率最高,可达90%。

埃博拉的发现历程充满了偶然与必然,在1976年之前,非洲部分地区已有类似疫情的记录,但未引起足够重视,病毒的首次爆发揭示了人类对新兴传染病的无知,也推动了全球病毒学研究的发展,近年来,随着基因测序技术的进步,科学家发现埃博拉病毒可能已存在数十年,甚至更久,但其爆发频率在21世纪显著增加,这与森林砍伐、气候变化和人类活动扩张密切相关。

传播途径与高危人群

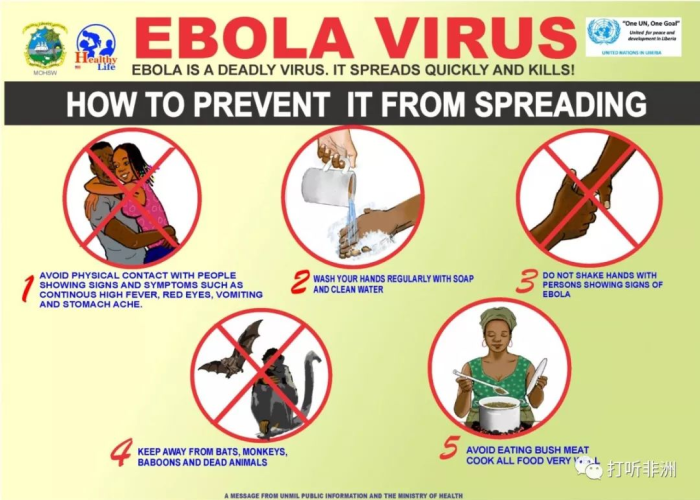

埃博拉病毒主要通过直接接触传播,包括血液、体液、分泌物或受污染的物品(如针头、衣物),它不会通过空气传播,这在一定程度上限制了其大规模扩散,但近距离接触时风险极高,高危人群包括医护人员、家庭成员、葬礼参与者(因传统习俗中接触尸体),以及生活在疫情爆发区的农村和贫困社区人群,非洲部分地区的狩猎和食用野生动物(如果蝠或猴子)习俗,也增加了病毒从动物宿主向人类溢出的风险。

值得注意的是,埃博拉病毒在康复者体内可能潜伏数月,并通过精液等体液传播,这导致疫情在看似控制后再次复发,2014-2016年西非埃博拉疫情期间,几内亚、利比里亚和塞拉利昂等国因医疗资源匮乏和社会动荡,疫情迅速蔓延,导致超过1.1万人死亡,凸显了公共卫生系统的脆弱性。

症状与诊断:从潜伏到爆发

埃博拉病毒的潜伏期通常为2-21天,平均8-10天,早期症状类似流感,包括发热、乏力、肌肉疼痛和头痛,容易被误诊为疟疾或伤寒,随着病情进展,患者会出现严重呕吐、腹泻、皮疹,以及肝肾功能损伤,在晚期,病毒可能导致内出血和外出血(如鼻血、便血),并引发多器官衰竭,死亡往往发生在症状出现后的6-16天内。

诊断埃博拉需要实验室检测,如RT-PCR(逆转录聚合酶链反应)或ELISA(酶联免疫吸附试验),这些方法能在感染早期检测病毒RNA或抗体,在资源有限的地区,快速诊断工具匮乏,常延误治疗,世界卫生组织(WHO)强调,早期识别和隔离是控制疫情的关键,但公众对疾病的恐惧和误解,往往导致患者隐瞒病情或逃避治疗。

治疗与疫苗:希望与挑战

埃博拉尚无特效药,治疗以支持性护理为主,包括补液、电解质平衡和继发感染控制,近年来,科学界在疫苗和药物研发上取得突破,rVSV-ZEBOV疫苗于2019年获批准使用,在刚果民主共和国等地的疫情中显示出高达97.5%的保护效力,单克隆抗体药物如REGN-EB3和mAb114也显著提高了生存率。

这些进展面临诸多挑战,疫苗的储存和运输需要低温链,这在非洲偏远地区难以实现;药物成本高昂,限制了普及;病毒变异可能削弱现有疫苗的效果,全球合作至关重要,如WHO的“团结试验”加速了药物评估,但疫情政治化和资金短缺常阻碍进展。

全球防控与未来展望

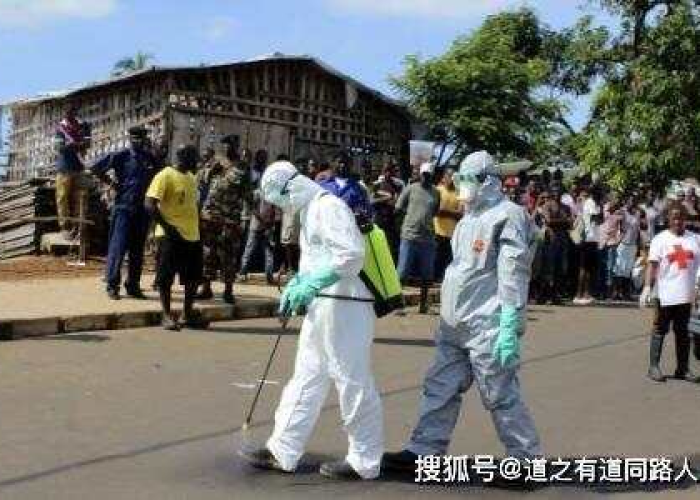

埃博拉疫情不仅是医学问题,更是社会、经济和政治问题,2014年西非疫情暴露了全球卫生体系的漏洞,促使国际社会加强合作,WHO设立了全球疫情警报和响应网络,各国政府也投资于公共卫生基础设施,中国在非洲援建了实验室和治疗中心,并派出医疗队,体现了大国担当。

防控埃博拉需多管齐下:加强监测和早期预警,利用大数据和人工智能预测爆发;推动社区教育,破除迷信,推广卫生习惯;平衡生物安全与伦理,确保疫苗公平分配,埃博拉的教训提醒我们,在互联世界中,任何地区的疫情都可能演变为全球危机,唯有团结协作,才能构建人类卫生健康共同体。

埃博拉病毒以其恐怖的形象警示着人类与自然的微妙平衡,通过这份“秒懂百科”,我们不仅了解了病毒的残酷,更看到了科学的力量和人性的光辉,只有持续创新和全球携手,我们才能在未来可能的新疫情中占据先机。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏