随着新冠疫情的持续演变,中风险地区的管控措施成为社会关注的焦点,人们普遍关心:中风险地区的管控究竟需要多长时间?这个问题看似简单,实则涉及流行病学、社会经济和公共卫生政策的复杂平衡,本文将从中风险地区的定义、管控的科学依据、实际案例以及未来趋势等方面,深入探讨管控时长的决定因素,并强调其动态调整的本质。

中风险地区的定义与管控背景

中风险地区通常指在疫情传播链中,存在一定数量确诊病例或密切接触者,但传播风险相对可控的区域,根据中国国家卫生健康委员会的指导,这类地区可能采取局部封锁、核酸检测、出行限制等措施,以阻断病毒传播,管控时长的设定并非固定不变,而是基于疫情数据、病毒变异情况和社会承受能力等多重因素的综合评估,在2021年至2023年的多轮疫情中,中风险地区的管控时长从7天到28天不等,体现了灵活应对的策略。

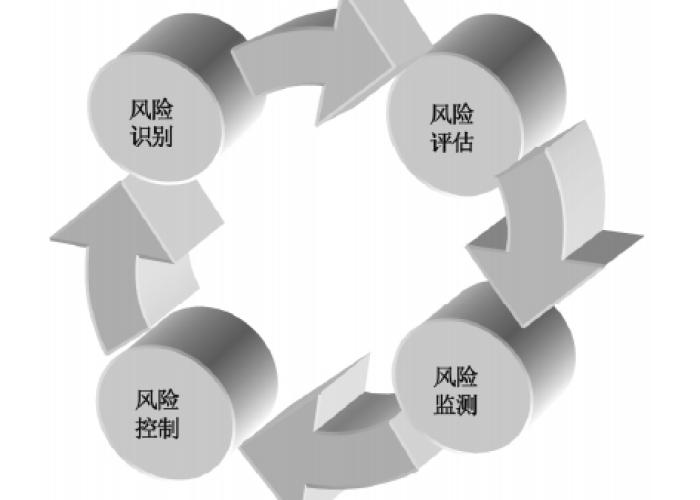

科学依据:为何管控时长需要动态调整?

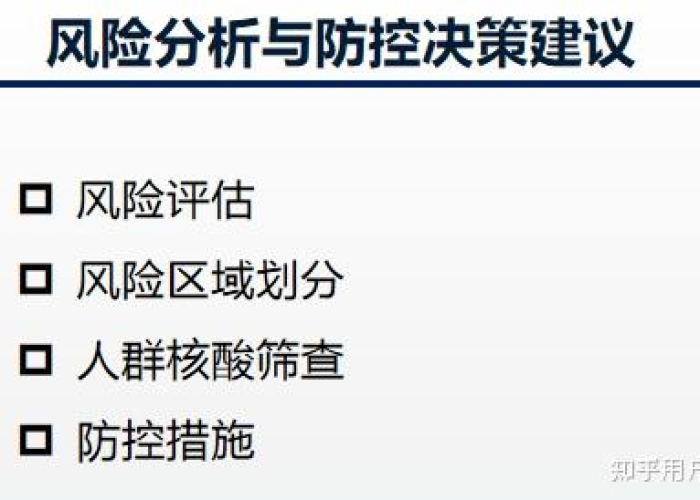

管控时长的核心依据是流行病学原理,病毒潜伏期、传播速度和社会接触频率是决定管控时间的关键变量,以奥密克戎变异株为例,其潜伏期较短(平均3-5天),但传播力强,因此中风险地区的管控往往需要至少14天,以确保覆盖潜伏期和可能的二次传播,世界卫生组织建议,管控措施应基于实时数据调整,避免“一刀切”,如果连续多日无新增病例,且环境样本检测阴性,管控可能提前解除;反之,若出现社区传播,时长可能延长。

科学研究表明,管控时长过短可能导致疫情反弹,而过长则可能引发社会经济问题,一项发表于《柳叶刀》的研究指出,中风险地区管控14-21天可有效降低传播风险70%以上,但超过28天则边际效益递减,决策者需在公共卫生效益与社会成本之间找到平衡点。

实际案例分析:从中国经验看管控时长

中国的疫情防控实践提供了丰富案例,以2022年上海疫情为例,部分中风险地区实施了14天管控,期间通过多轮核酸检测和流调追踪,成功遏制了传播,相比之下,2021年广州的中风险地区因Delta变异株的传播,管控延长至21天,这些案例显示,管控时长取决于本地疫情规模、医疗资源和社会配合度。

另一个关键因素是“动态清零”政策,中风险地区的管控往往与全员核酸检测相结合,时长通常以7天为一个评估周期,如果首个周期内无新增,管控可能逐步放松;否则,会延长并加强措施,这种动态调整机制,既保证了防控效果,又减少了不必要的干扰。

社会经济影响:管控时长的权衡考量

管控时长不仅关乎健康,还涉及经济和社会稳定,中风险地区的封锁可能导致局部商业中断、就业压力和心理焦虑,一项调查显示,管控超过14天的小型企业面临30%以上的收入损失,政府在决策时需评估民生需求,通过补贴和数字化工具(如健康码)缓解影响。

从长远看,管控时长的优化离不开精准防控,中国已推广“分区分类”管理,将中风险地区细化为更小单元,缩短不必要的管控时间,北京在2023年疫情中,对中风险小区实施7天管控,后根据检测结果动态调整,实现了高效平衡。

未来趋势:从应急到常态化的转型

随着疫苗接种普及和病毒毒力减弱,中风险地区的管控时长可能逐步缩短,专家预测,未来管控或转向“精准化+常态化”,例如基于大数据实时预警,将时长压缩至7-10天,国际经验显示,加强公共卫生体系建设(如提升检测能力)可减少对长期管控的依赖。

中风险地区管控时长是一个动态变量,而非固定答案,它需要科学数据支撑、社会共识和灵活政策,在疫情未完全结束前,我们应理解其必要性,并支持政府基于实际情况的决策,只有通过协同努力,才能实现健康与发展的双赢。

(字数:约980字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏