在新冠疫情防控的常态化背景下,核酸检测作为早期发现病毒的关键手段,已成为全球公共卫生体系的重要支柱。“核酸检测单人单检”作为一种高精度、高可靠性的检测方式,逐渐成为重点人群筛查和精准防控的核心工具,与混合检测相比,单人单检以其独特的优势,在特定场景下发挥着不可替代的作用,本文将深入探讨单人单检的技术原理、应用价值、现实挑战及未来发展趋势,旨在为公众提供科学认知,并推动检测体系的优化。

什么是核酸检测单人单检?

核酸检测单人单检,顾名思义,是指对单个受检者的样本(如鼻咽拭子或唾液)进行独立检测,不与其他样本混合,其技术基础是实时荧光RT-PCR(逆转录聚合酶链反应),通过提取样本中的病毒RNA,扩增特定基因片段,从而判断是否感染新冠病毒,与“混合检测”(如5混1或10混1)不同,单人单检避免了样本稀释,灵敏度更高,结果更准确,在混合检测中,如果出现阳性结果,需对组内所有样本重新进行单人复检,而单人单检则直接输出个体结果,节省了时间成本,尤其适用于高风险人群的快速排查。

单人单检的应用价值:精准防控的“金标准”

单人单检之所以被称为“金标准”,源于其在多个场景中的不可替代性:

- 重点人群筛查:对于密切接触者、入境人员、医疗机构工作人员等高危群体,单人单检能快速锁定感染者,阻断传播链,在疫情暴发初期,对隔离点人员实施单人单检,可在24小时内完成诊断,有效防止社区扩散。

- 临床诊断与治疗:在疑似病例的确诊中,单人单检结果可作为医疗决策的依据,其高灵敏度(通常超过95%)能检测出低病毒载量的感染者,避免漏诊,尤其对无症状感染者至关重要。

- 应急响应与溯源:在局部疫情中,单人单检结合流行病学调查,可精准追溯传染源,某地发生聚集性疫情时,通过全员单人单检,能迅速绘制传播图谱,为防控措施提供数据支持。

- 国际旅行与特殊活动:许多国家要求入境人员提供单人单检阴性证明,以确保安全,大型活动(如奥运会或国际会议)也常采用单人单检保障参与者的健康。

据统计,在2022年上海疫情期间,单人单检占比超过60%,成功识别了多起隐匿传播链,彰显了其精准防控的价值。

现实挑战与局限性

尽管单人单检优势显著,但也面临诸多挑战:

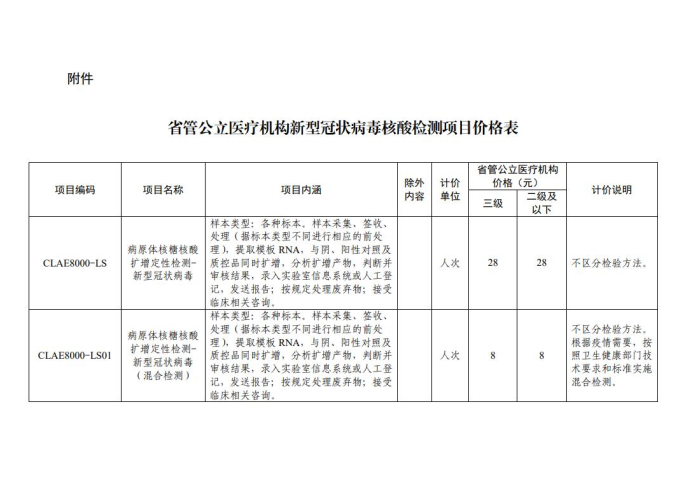

- 成本与资源压力:单人单检的费用较高(每次约35-60元人民币),远高于混合检测(10-20元),检测耗材、设备及专业人员需求大,在资源匮乏地区可能难以普及。

- 效率与时效性问题:大规模检测时,单人单检的通量有限,可能导致结果出具延迟,在千万人口城市的全员筛查中,若全部采用单人单检,实验室负荷将剧增,影响防控效率。

- 假阴性风险:任何检测方式都可能受样本采集、运输或操作误差影响,单人单检虽灵敏度高,但若采样不规范,仍可能出现假阴性,需结合临床症状重复检测。

- 公众心理与接受度:部分人群对鼻咽拭子采集有恐惧感,可能降低配合度,结果等待期间的焦虑情绪,也需要心理疏导支持。

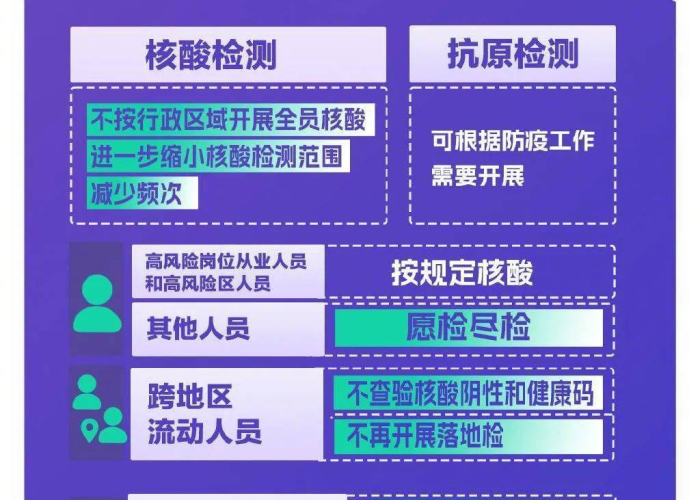

这些挑战提示我们,单人单检需与其他检测方式(如抗原检测)互补,形成多层次防控网络。

技术创新与体系优化

随着科技发展,单人单检正朝着更高效、便捷的方向演进:

- 技术升级:数字化PCR、CRISPR等新技术的应用,可进一步提升检测精度和速度,便携式PCR设备已实现“样本进-结果出”的快速检测,未来或可普及至社区诊所。

- 自动化与智能化:AI驱动的样本处理系统和机器人采样,能减少人为误差,提高检测效率,国内多家企业已开发全自动检测平台,单日处理量可达万例。

- 成本控制与可及性:通过规模化生产和政府补贴,单人单检费用有望降低,居家自测工具的研发,如唾液采样盒,可缓解医疗资源压力。

- 整合公共卫生体系:单人单检可能与其他传染病检测融合,形成“多病原体联检”平台,提升应对新发传染病的综合能力。

世界卫生组织强调,核酸检测是疫情防控的基石,而单人单检作为精准工具,将在后疫情时代持续发挥重要作用。

核酸检测单人单检不仅是技术进步的体现,更是人类与病毒抗争的智慧结晶,它以其高准确性和针对性,成为高危场景下的“防火墙”,面对挑战,我们需加强科研创新、优化资源配置,并提升公众科学素养,唯有如此,才能构建更坚韧的公共卫生防线,守护人类健康共同体的未来,在这个充满不确定性的时代,单人单检所代表的精准精神,将引领我们走向更安全、更高效的新纪元。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏