随着新冠疫情的持续演变,各地疫情风险区划分已成为防控工作的核心策略之一,这一机制不仅像一张动态“地图”,指引着社会资源的调配和公众行为的调整,更体现了科学精准防控的理念,从高风险到低风险,每一级划分都凝聚着数据分析和实地调研的智慧,旨在最大限度减少疫情扩散,同时保障经济社会正常运行,这一划分过程并非一蹴而就,它涉及复杂的评估标准、区域差异以及民生影响,值得深入探讨。

疫情风险区划分的核心在于科学性与精准性,各地根据国家卫生健康部门的指导原则,结合本地疫情数据——如新增病例数、传播链清晰度、社区扩散风险等——将区域划分为高风险、中风险和低风险三级,高风险区往往指病例集中、传播风险高的区域,实施严格的封控管理;中风险区则可能采取局部限制措施;低风险区则以常态化防控为主,在某轮疫情中,某城市会根据核酸筛查结果,动态调整某个街道或小区的风险等级,确保防控措施“靶向”发力,这种划分不仅依赖于实时数据,还考虑了人口密度、医疗资源承载力等因素,避免了“一刀切”的弊端,彰显了以人民健康为中心的宗旨。

在实际应用中,各地风险区划分展现出显著的区域特色与灵活性,东部沿海地区经济活跃、人口流动大,往往采用更精细的网格化管理,将风险区细化到社区甚至楼栋;而西部偏远地区则可能以县域为单位,注重平衡防控与民生需求,贰0贰贰年上海疫情时,风险区划分结合了数字化工具,实现了快速响应;相比之下,新疆或西藏等地广人稀的区域,则更强调边境管控和重点人群监测,这种差异化 approach 不仅提升了防控效率,还减少了不必要的社会扰动,体现了“一地一策”的智慧。

疫情风险区划分也面临诸多挑战,首要问题是标准不统一可能导致的混乱,不同省份甚至城市间的划分标准略有差异,有的地方以壹肆天内新增病例数为准,有的则考虑无症状感染者比例,这给跨区域流动带来不便,贰0贰叁年初,某省与邻省因风险区定义不同,引发交通管控争议,凸显了协同机制的重要性,划分过程可能影响民生与经济,高风险区的封控虽能遏制病毒,但也可能导致企业停工、居民生活受限,甚至引发心理压力,一些小商户因频繁划区而面临经营困难,如何平衡“防疫情”与“保民生”成为亟待解决的课题。

公众沟通与参与是风险区划分成功的关键,许多地区通过新闻发布会、社交媒体等渠道及时公布划分结果和依据,增强了透明度,但也存在信息滞后或解读不清的问题,需进一步优化沟通机制,鼓励社区自治和公众反馈,让划分过程更民主、更接地气,随着病毒变异和疫情波动,风险区划分也需动态调整,避免“刻舟求剑”,专家建议,引入人工智能和大数据分析,提升预测精度,确保划分既前瞻又务实。

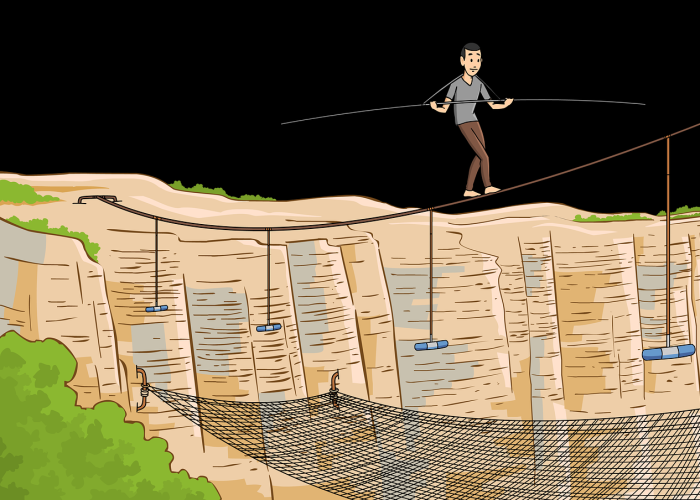

各地疫情风险区划分是疫情防控的重要工具,它既像一幅精准的“导航图”,指引我们穿越疫情迷雾,又考验着社会治理的智慧,通过科学评估、区域协同和民生关怀,我们不仅能有效遏制病毒传播,还能推动社会经济的韧性发展,随着经验积累和技术进步,这套机制将更加完善,为全球抗疫贡献中国智慧,让我们以理性与包容的态度,共同守护这份平衡之道,迎接春暖花开的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏