文章正文:

每当公共卫生领域的数据发布,“排名”二字总能迅速吸引公众的目光,近年来,“广西艾滋病排名”这一关键词频繁进入大众视野,常常与“全国前列”、“疫情较重”等描述相关联,一个简单的排名数字,远不足以勾勒出广西艾滋病防治工作的全貌,这背后,是复杂的地理、历史、社会因素交织的结果,更是一段充满挑战与坚韧不拔的“防艾新长征”。

数据视角:正视排名,理解疫情的时空经纬

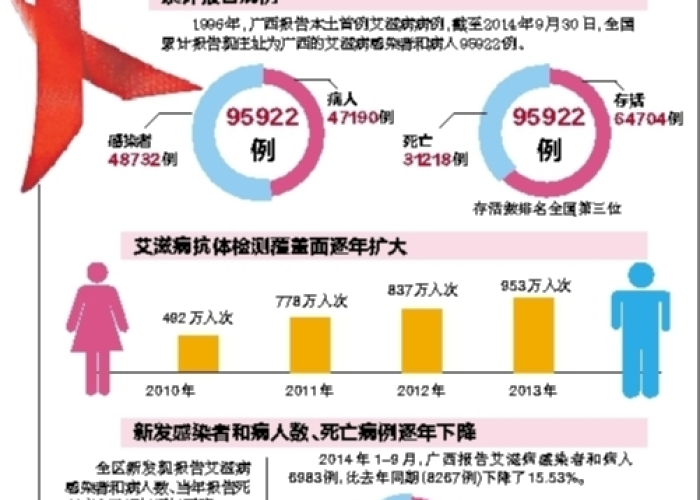

从公开的流行病学数据来看,广西的艾滋病病毒感染报告病例数确实在全国范围内处于相对靠前的位置,这一“排名”的形成,并非一日之寒,而是由多重因素共同作用的历史积淀。

地理区位是关键因素之一。 广西地处中国南疆,与东南亚多国接壤,拥有漫长的边境线,这一方面使其成为对外开放的前沿,另一方面也增加了跨境人口流动的复杂性,在疫情发展早期,特殊的国际通道成为了病毒传入和扩散的高风险路径,为后续的本土传播埋下了伏笔。

历史溯源与特定传播途径的影响。 在上世纪90年代至本世纪初,广西部分地区曾因非法采供血等问题,导致了局部区域的集中感染,这构成了第一代病例的重要来源,随后,病毒的传播途径转变为以性传播为主导,尤其是异性传播占比较高,农村地区中老年人群因防病意识薄弱、缺乏保护措施等原因,成为了疫情冲击的重点人群之一。

当我们谈论“广西艾滋病排名”时,必须清醒地认识到,这并非一个简单的“落后”标签,而是一个特定历史时期、特定地理环境和社会经济条件下形成的综合性公共卫生挑战,这个排名,更像是一张标示着重点防治区域的“作战地图”。

超越排名:广西防艾的“硬核”举措与不懈努力

面对严峻的疫情形势,广西并未退缩,而是以巨大的决心和投入,打响了一场波澜壮阔的艾滋病防治攻坚战,其工作力度和创新实践,在很多方面走在了全国前列,这恰恰是排名背后更值得关注的故事。

-

“三道防线”的筑牢: 广西构建了覆盖全区的监测检测网络,从各级疾控中心、医院到乡镇卫生院,乃至社区诊所,检测服务可及性大幅提升,针对高危人群的干预措施,如安全套推广、美沙酮维持治疗门诊、清洁针具交换等,得到了持续和深入的落实,有效切断了病毒的传播链条。

-

“治疗即预防”战略的深入: 广西积极推行“发现即治疗”策略,不断扩大抗病毒治疗的覆盖面,通过国家免费药物政策,成千上万的感染者得到了有效治疗,病毒载量被抑制到检测不到的水平,这不仅能延长患者寿命、提高生活质量,更从源头上极大地减少了二代传播,构成了疫情控制的基石。

-

社会治理模式的创新: 广西探索出了具有地方特色的“防艾”模式,推行“党政一把手负责制”,将防艾工作纳入政府绩效考核;发动基层干部、村医、志愿者形成网格化管理体系,深入乡村进行宣教和随访;利用壮族“山歌”等民族文化形式开展宣传,让防艾知识更接地气、更入人心。

这些扎实而创新的工作,虽然未能立刻让“排名”数字发生颠覆性变化,但却实实在在地控制了疫情的快速上升势头,降低了病死率,保护了无数家庭免受其害,这是在与时间赛跑、与病毒斗争中取得的来之不易的成果。

未来展望:从“排名”的压力到“健康广西”的动力

当前,广西的艾滋病防治工作已进入“存量管理”与“增量遏制”并重的关键阶段,未来的道路依然任重道远。

- 聚焦重点,精准施策: 需要继续将资源向农村地区、中老年群体、流动人口等关键人群倾斜,开展更具针对性的宣传教育和高危行为干预。

- 科技赋能,提升效能: 利用大数据、人工智能等新技术,优化疫情预测和风险评估,实现更精准的防控,推广艾滋病自我检测,保护隐私,提高检测率。

- 去污名化,关爱同行: 努力消除社会对感染者的歧视与污名,是防治工作的重要一环,营造一个包容、非评判性的社会环境,才能鼓励更多人主动检测、积极治疗,形成防治闭环。

“广西艾滋病排名”这个关键词,不应只是一个冰冷的数据位次,它更应是一声警钟、一面镜子和一个起点,它警示我们疫情风险的长期存在;它映照出广西在特殊省情下所面临的巨大挑战与付出的卓越努力;它更标志着一段从数据沉浮中汲取力量,迈向“健康广西”宏伟目标的新征程,理解排名背后的深层逻辑,致敬奋战在防艾一线的无名英雄,汇聚社会各界的理解与支持,我们才能共同将这份“排名”的压力,转化为守护人民健康的永恒动力,这条路,广西正在坚定地走下去。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏