2022年2月14日,情人节,苏州收到的却是一份沉重的“礼物”——官方通报新增新冠肺炎确诊病例,部分区域被划定为中高风险地区,一夜之间,这座以园林流水、吴侬软语闻名的温柔之乡,被贴上了“中高风险区”的标签。

清晨六点,手机铃声划破了寂静,社区工作人员通知,我们小区被列入管控区,所有人员“只进不出”,望向窗外,熟悉的街道突然陌生起来——红色的水马围栏已经架设,穿着白色防护服的工作人员正在布置核酸检测点,邻居们在业主群里炸开了锅:“公司怎么办?”“孩子的课还上不上?”“家里没囤菜啊!”焦虑像晨雾一样弥漫开来。

上午九点,我第一次下楼做核酸,队伍很长,但异常安静,只有志愿者的喇叭声在回荡:“请保持一米距离,提前准备好身份证。”轮到我时,透过面罩,我看到医护人员的眼睛布满血丝,防护服上写着“无锡援苏”四个字,那一刻,喉咙被捅的不适感突然变得微不足道。

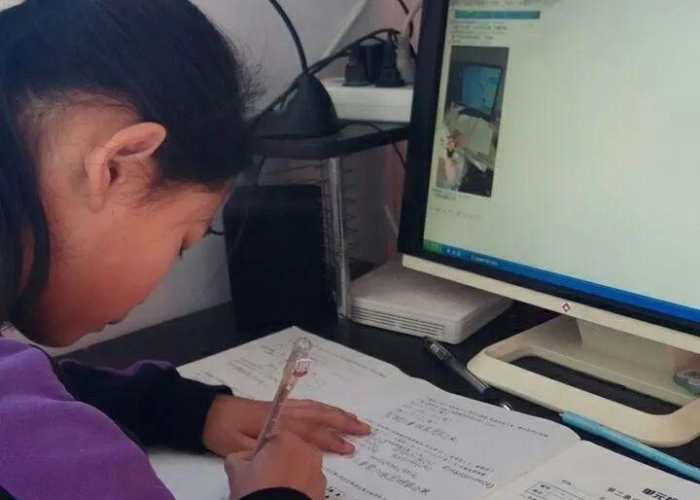

封控第三天,生活开始显现它真实的质地,线上办公成为常态,曾经喧嚣的写字楼如今静默矗立,邻居们建立了物资互助群,谁家缺盐少油,在群里喊一声,十分钟后就能在门口收到,张阿姨把女儿寄来的蔬菜分给不会网购的李奶奶,年轻人在群里教老年人使用购物APP,物理的隔离,反而拉近了心灵的距离。

第七天,我作为志愿者加入了社区服务,每天穿着密不透风的防护服,奔波在各栋楼之间,我认识了住在6栋的钢琴老师,她在窗口贴了张纸条:“需要音乐抚慰的邻居,可点歌,我弹给你们听。”傍晚时分,贝多芬的《月光》从她的窗口流淌出来,整条街道都安静了,音乐声中,有人悄悄抹泪。

第十四天,官方发布通告,苏州全域降为低风险地区,消息传来时,社区群里没有想象中的欢呼雀跃,反而异常平静,有人发了一句:“这些天,辛苦了。”后面跟了一长串的“辛苦了”,致敬医护人员、社区工作者、志愿者,也致敬每一个坚持过来的自己。

解封那天清晨,我走出小区,桂花香气扑面而来,早餐店的热气重新升腾,公交车的报站声如此悦耳,卖豆浆的老板娘认出了我:“好久不见,还是老样子?”我点点头,接过那杯熟悉的豆浆,温度正好。

回望这十四天,“中高风险区”不只是一个冰冷的标签,它是暂停的键,也是反思的钮,在这段特殊时光里,我看见了制度的力量——省际支援的高效协同,基层组织的精准施策;更看见了人性的光辉——陌生人的相互扶持,普通人的坚韧担当。

苏州还是那个苏州,小桥流水依旧,吴语软侬如常,但经历这场风雨,这座城市在温柔底色上,多了一份历经考验的坚韧,中高风险区的标签终会褪色,但它教会我们的东西——关于生命、关于互助、关于平常生活的珍贵——将长久地留在这座城市和每个人的记忆里,如同园林里的青石板,被岁月打磨得愈发温润光亮。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏