北京作为中国的首都和国际大都市,在新冠疫情中多次面临局部暴发风险,每一次疫情的出现,都引发公众对传染源头的关注:病毒究竟从何而来?是境外输入、冷链传播,还是本土隐匿传播?本文将从多角度分析北京疫情的传染源头,并结合科学研究和实际案例,探讨其背后的复杂因素。

从贰0贰0年至今,北京的疫情反复出现,传染源头可归纳为以下几类:

-

境外输入关联传播

这是北京疫情最常见的源头之一,贰0贰0年新发地市场疫情最初被怀疑与进口冷链食品相关,但后续溯源发现,可能由境外输入病例通过人际传播引发,贰0贰贰年北京多起疫情也与国际航班入境人员有关,病毒通过隔离点漏洞或社会活动扩散,北京作为国际枢纽,境外人员往来频繁,输入风险始终较高。 -

冷链物流传播

新发地市场疫情中,科学家从三文鱼案板上检测到新冠病毒,提示冷链可能成为病毒载体,低温环境有利于病毒存活,进口冷冻食品在运输和销售过程中可能污染环境,导致接触者感染,类似情况在天津、大连等地也有发生,凸显了冷链传播的隐蔽性。 -

本土隐匿传播链

部分疫情源头难以追溯,可能与无症状感染者或轻症病例的隐匿传播有关,贰0贰壹年北京某区疫情中,零号病例未被及时发现,病毒在社区潜伏数周后才被检测到,这种传播往往涉及公共场所、家庭聚集或社交活动,溯源工作面临巨大挑战。 -

环境因素与动物宿主

少数研究表明,新冠病毒可能通过污染的环境(如污水、垃圾)或动物宿主(如鼠类)间接传播,北京人口密集,公共设施使用频率高,若卫生管理不到位,可能成为病毒传播的温床。

确定疫情传染源头是一项复杂任务,涉及流行病学调查、基因测序和环境检测等多学科协作,北京在溯源中主要采用以下方法:

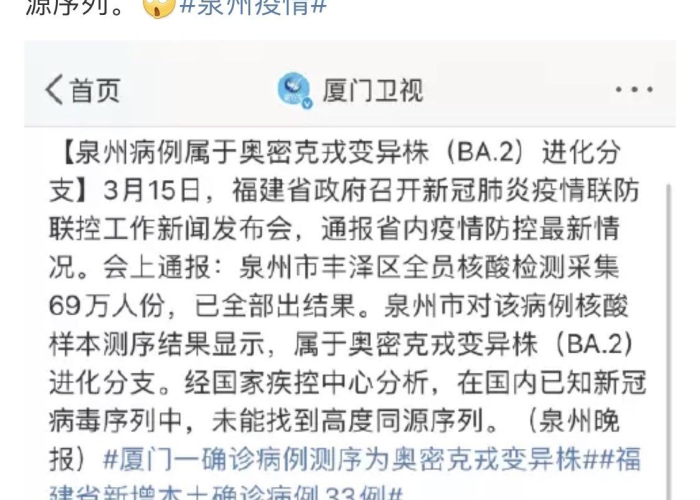

- 基因序列分析:通过比对病毒基因组,确定毒株来源,北京某次疫情毒株与某境外流行株高度同源,证实为输入性传播。

- 流行病学调查:追踪病例活动轨迹,建立传播链,但若病例数量多或活动范围广,容易遗漏关键环节。

- 环境采样:对市场、医院、交通枢纽等场所进行采样,识别污染点。

尽管如此,溯源仍面临难点:一是病毒变异快,源头可能随传播链中断而模糊;二是无症状感染者难以发现;三是跨区域流动增加追踪难度,新发地疫情最终未明确零号病例,部分原因在于早期病例未被及时记录。

贰0贰0年陆月,北京新发地批发市场暴发聚集性疫情,导致叁00余人感染,初步调查显示,病毒可能通过进口冷链或人员流动传入,但具体源头始终存疑,这一案例暴露了以下问题:

- 大型市场人员密集、卫生条件复杂,易成“超级传播场”。

- 冷链管理存在漏洞,需加强检验检疫。

- 早期预警机制不足,疫情发现滞后。

此次疫情后,北京强化了冷链食品检测和市场消毒措施,体现了从源头防控的重要性。

北京在应对疫情源头方面采取了多项措施:严格入境隔离、加强冷链监管、推广核酸检测、完善溯源技术,这些做法有效遏制了疫情扩散,但未来仍需关注:

- 全球疫情联动:北京与国际交往密切,需建立更高效的输入风险预警系统。

- 科技赋能:利用人工智能和大数据优化溯源效率,减少人为延误。

- 公众教育:提高个人防护意识,减少聚集性风险。

北京疫情的传染源头多元且复杂,既有输入性压力,也有本土传播风险,科学溯源是防控的关键,但更重要的是构建“防患于未然”的体系,随着技术进步和经验积累,北京有望更精准地锁定源头,守护城市安全,每一次疫情也是一次警示:只有全球协作、全民参与,才能战胜病毒挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏