不少细心的市民发现,身边进行核酸检测的人数似乎又多了起来,医院或社会面的核酸采样点前偶尔会重现排队的景象,这一现象迅速在社交媒体上引发关注与讨论,各种猜测与疑虑随之而来:“是疫情又反复了吗?”“是不是出现了新的变异株?”将视线聚焦于“最近为啥那么多人核酸检测”这一现象背后,我们会发现,其驱动因素并非单一的疫情反弹,而是一系列社会、个人、政策与科学因素相互交织、共同作用产生的“涟漪效应”。

首要因素,也是最为核心的一点,是特定情境下的“刚性需求”并未消失。 尽管大规模的强制性核酸检测已成为历史,但在某些特定领域和场景,核酸检测结果依然是不可或缺的“通行证”。

- 跨境出行与国际交流的复苏: 随着全球人员往来逐步恢复正常,许多国家和地区对于入境人员,尤其是来自特定风险区域的人员,仍然有提供规定时限内核酸检测阴性证明的要求,无论是出国留学、商务洽谈、探亲访友还是跨境旅游,这部分人群构成了核酸检测的稳定需求基础,国际航班的增加直接带动了检测人数的上升。

- 特定行业与机构的常态化要求: 部分高风险岗位,如医疗机构内的某些科室工作人员、进口冷链食品相关从业人员等,基于职业防护和公共卫生安全考虑,仍需定期进行核酸检测,一些养老院、福利院等脆弱人群聚集的场所,也可能对探视人员或工作人员保留检测要求,以最大限度保护易感人群。

- 重大活动与会议的安全保障: 对于全国性或国际性的大型会议、体育赛事、展览展会等,主办方出于万全考虑,有时仍会将核酸检测作为参会人员的健康筛查手段之一,以确保活动的安全顺利举行。

公众健康意识的提升与个人选择,构成了检测人数增加的“主动力”。

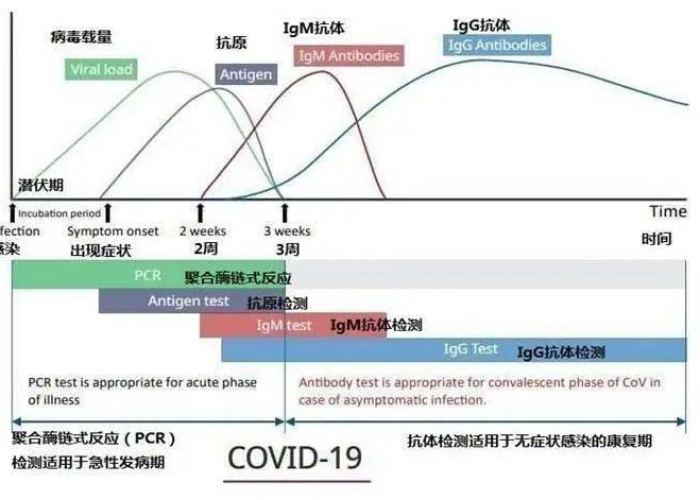

- 症状鉴别与求医问药的需要: 冬春季节本就是呼吸道传染病高发期,流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒等与新冠病毒感染的症状高度相似,当出现发热、咳嗽、咽痛等典型症状时,为了明确病因、对症下药,避免盲目用药或误判病情,许多市民会选择主动进行核酸检测,以确定是否为新冠病毒感染,这种“求个明白”的心态,是驱动检测行为的重要原因。

- 对脆弱人群的保护意愿: 家中若有老年人、基础疾病患者、孕妇或婴幼儿等免疫力相对较低的成员,家庭成员在外出活动或自觉有暴露风险后,为了确保家人安全,会选择先进行核酸检测,确认阴性后再进行接触,这种基于家庭责任感的防护行为,体现了后疫情时代公众更加精细化的健康管理理念。

- 心理安心与社交 reassurance: 经历了三年疫情,部分公众对新冠病毒仍保持较高的警惕性,在感觉不适或即将参与重要家庭聚会、社交活动前,进行一次核酸检测以获得“阴性”结果,能够带来显著的心理安慰,减少在社交互动中的顾虑,这本身也是一种合理的心理需求。

检测服务的便利性与可及性变化,也客观影响了数据的呈现。 与疫情高峰时期遍布街头的采样点相比,当前社会面的核酸检测点数量已大幅减少,资源更为集中,这可能导致剩余的采样点服务人群范围更广,即使总检测量未必达到以往峰值,但在特定点位(如大型医院、保留的贰肆小时点)可能呈现出“排队”的聚集现象,从而在观感上放大了检测人数多的印象,部分检测机构推出的线上预约、上门采样等便捷服务,也降低了检测的时间成本,促使一些有需求的人更愿意进行检测。

我们需理性看待数据波动,避免过度解读。 必须明确指出,近期核酸检测人数的增加,与疫情初期的“海啸式”增长有本质区别,它反映的是在“乙类乙管”常态化防控阶段,社会生产生活有序恢复过程中,需求结构的变化和个体健康选择的多元化,公共卫生监测系统会密切关注相关数据,但单个指标的波动并不直接等同于疫情风险的等级变化,公众在关注此现象时,更应注重做好个人日常防护,如接种疫苗、勤洗手、在人员密集场所佩戴口罩等,而非陷入不必要的恐慌。

近期核酸检测人数的增多,是一个由跨境政策、职业要求、个人健康管理、心理需求以及服务供给变化等多重动力共同塑造的复杂社会现象,它更像是一面多棱镜,折射出后疫情时代我们社会运行与个体行为的新常态,理解其背后的深层原因,有助于我们以更加平和、理性的心态面对未来的各种变化,科学精准地守护自身与家人的健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏